1 | 2

prod. Matka Films

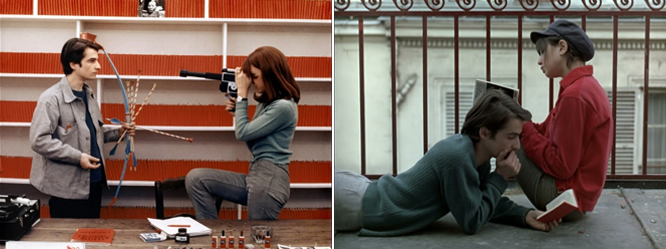

1 RUE ANGARSKAIA

Rostislav Kirpičenko | France | 2025 | 70 minutes | Compétition

Sur l’ordinateur portable, les vœux de fin d’année de Volodymyr Zelensky prennent la forme d’un appel à la résistance alors que les troupes ukrainiennes peinent à contenir l’invasion russe. « We chose combat and resistance », dit-il. Entassés devant l’écran, enveloppés de fumée de cigarette, les corps sont tiraillés entre les rires auxquels appellent la rhétorique militaire et la mise en scène kitsch de leur président, la peur des alarmes qui rythment leur quotidien et une envie d’exister qui résonne, je crois, avec la nécessité de résister. Autour d’eux, les vitres sont plastifiées pour éviter les projections de verre en cas de bombardements, le frigo ne marche plus depuis longtemps et la guerre a tant transformé les rues que leur propre territoire leur semble étranger. C’est cet entre-champ de la guerre, ce champ de bataille au sens le plus matériel et humain, celui que l’on impose à chaque Ukrainien·ne, enrôlé·e ou non, que Rostislav Kirpičenko prend le temps d’enregistrer. Mais son geste se confronte à l’impossibilité de montrer ; le bouclier poli, sans cesse menacé d’être brisé par le souffle des obus, ne permet plus de naviguer entre les voix, ou seulement à tâtons. « Il y a quelque chose d’irréparable qui m’entoure, mais si j’y pense trop, j’aurais du mal à filmer », nous confie le cinéaste.

De l’Ukraine, qu’il a quittée quelques années auparavant pour devenir cinéaste à Paris, il ne lui reste que les souvenirs désuets d’un lieu auquel on a imposé le changement. Il le confesse : « Faire un film est une drôle de manière pour [se] faire pardonner de ne pas être parti se battre. » Sa démarche adopte une posture sincère soulignant ses propres fragilités. Pour conjurer les doutes, la narration les adresse dès qu’ils surgissent, et cette naïveté, redoublée par le timbre de voix auquel un léger accent donne la justesse de ceux qui s’approprient les mots autant qu’ils s’en méfient, devient le réceptacle des paroles des ami.e.s, de la famille et de quelques étranger.ère.s qui, elleux non plus, ne sont pas certain.e.s de ce qu’iels font. Face à la caméra, un homme aveugle appelle qui veut l’entendre, au soutien financier et politique. Son discours conclu, il demande au réalisateur de bien souligner sa cécité lorsqu’il partagera les images, pour éviter que les spectateur·ice·s ne croient qu’il ne s’agit que d’un vieux bonhomme quêtant de l’argent sans raison. Ces moments drôles et tendres, maladroits et justes, refusent de dresser le moindre tableau de l’Ukraine ou de la guerre, car elle ne se filme pas, la guerre, ou peut-être dans les petits espaces qui lui résistent. Le commentaire réflexif à tendance poétique, formule éculée du cinéma documentaire, touche quelque chose d’autre : la voix de Rostislav Kirpičenko se place au confluent des âges. Elle est celle de l’enfance, par un retour en une terre ayant porté les premières années du réalisateur et qui continue d’exister dans ses intonations, mais elle est aussi celle de l’individu ayant choisi l’exil sans imaginer que le retour ne serait bientôt plus possible. En ce sens, elle devient la seule parole possible face à la guerre, celle qui ignore les réponses, mais continue de se raconter.

*

GHASSAN SALHAB : ATELIER 2

La section intitulée « Quatre cinéastes en réaction » se compose d’une série de projections et de discussions répondant à une interrogation que le festival formule ainsi : « Quand le présent nous attaque, nous affecte, nous absorbe, qu’il est tout entier ce réel sur lequel il n’y a plus de prise, et que l’inefficacité de l’art pour agir sur le monde devient alors si criante… que faire ? »

Dans ce cadre, le cinéaste libanais Ghassan Salhab dispense des « ateliers » adressant, plus frontalement que les autres invité·e·s, la question palestinienne, qui semble être le cœur brûlant de la citation tirée du site web de Cinéma du Réel. J’assiste à l’une de ces séances. Elle prend la forme d’une projection du Rêve (1987) de Mohamed Malas, suivie d’une conversation avec Fatma Chérif, cinéaste et ancienne directrice du festival Gabès Cinéma Fen, Lola Maupas, chercheuse et spécialiste du cinéma libanais, Catherine Libert, Maher Abi Samra et Tariq Teguia, cinéastes.

prod. Mec Films

LE RÊVE / المنام

Mohamed Malas | Liban | 1987 | 45 minutes | Quatre cinéastes en réaction

La caméra traverse les camps de réfugié·e·s palestinien·ne·s. Au bout de chacun de leurs étroits passages, une coupe la transporte contre un autre mur de brique fissuré, une autre fenêtre grillagée, une paroi de tôle branlante. Elle flotte sur le seuil de l’incarnation, dans des rues qu’il semble impossible d’habiter. Le corps hésite, cherchant une figure qui refuse d’apparaître, comme si les lieux ne pouvaient appartenir qu’à un mauvais rêve. Une incantation accompagne cette déambulation, conjurant quelques souvenirs pour que jaillisse peut-être l’espoir de revoir la Palestine : « J’ai quitté ma maison sans adieux à mes sœurs. J’ai teint les paumes de mes mains au henné, mais pas les doigts. Qu’il était doux le sommeil à l’ombre de ma maison. »

L’onirisme douloureusement enveloppant de la séquence d’ouverture du Rêve de Mohamed Malas est révélateur d’un film où se succèdent les récits de Palestinien·ne·s déplacé·e·s au Liban, auxquel·le·s le cinéaste demande de raconter leurs rêves. Alors que leurs villages, leurs terres, leur pays ont été envahis par l’armée israélienne, cette invitation devient un geste de résistance, un appel à entretenir une utopie révolutionnaire, à ne jamais rendre les armes, encore moins les imaginaires.

Mais la mort finit toujours par s’insinuer dans l’ombre des lueurs d’espoir, comme si le monde était constamment sur le point de virer au cauchemar. À moins peut-être que sa fin ait déjà eu lieu… Dans le contexte contemporain, les images de Mohamed Malas sont d’autant plus dures que, comme le confirmera Ghassan Salhab, l’ensemble de ces témoins sont aujourd’hui décédées. J’avais vu ce film pour la première fois il y a un an et demi, au début de la campagne de nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Il revêt un autre sens aujourd’hui. Alors que la violence grandissante se matérialise dans des corps ensanglantés sur tous les écrans, et qu’Israël utilise ces images dans une stratégie de terreur visant à décimer toute possibilité de résistance, la voix de cette jeune femme accotée à une façade bétonnée résonne plus clairement. Dans son rêve, un soldat israélien dit la reconnaître. Il l’aurait vue embrasser un combattant palestinien sur une photographie parue dans le journal. Quand le soldat lui demande si c’était elle, la jeune femme répond par l’affirmative. Puis, à la question « Et tu n’as pas peur ? », elle rétorque : « Non. » Et ce non, je crois, refuse d’abandonner le rêve. Ce même rêve, je l’ai entendu dans une manifestation improvisée au lendemain de la rupture meurtrière du cessez-le-feu la nuit du 17 au 18 mars dernier ; il était scandé par la foule : « Gaza vivra. Gaza vaincra. »

:: Le rêve (Mohamed Malas, 1987) [Mec Films]

:: Juste une odeur (2007) [Maher Abi Samra]

Cet ardent espoir, je me permets de le communiquer au panel alors que la discussion suivant le film prend des allures de meeting politique où un groupe de cinéastes prêche des cinéphiles déjà convaincu·e·s, comme si un plaidoyer au sein d’un festival de cinéma documentaire parisien allait avoir le moindre impact sur l’opinion publique. Alors qu’une animosité certaine emplit la salle à la suite d’une intervention soutenant l’importance du Hamas dans la résistance palestinienne (une proposition dont il me semble inutile de souligner le caractère discutable), et que les minutes s’étirent sans jamais adresser la moindre question cinématographique, j’ai l’imprudence de parler du rêve comme une absolue nécessité conformément aux idées précédemment développées. Tariq Teguia, affublé de son béret et de sa condescendance, me répond : « Tu crois qu’ils ont le temps de rêver en ce moment, les Palestiniens ? » Il doit avoir raison ; les révolutions naissent plus des tables rondes dans les salles de cinéma que de l’espoir, et refuser de parler des images pour s’enfermer dans une performance du militantisme a déjà, tant de fois, sauvé des vies. Cette posture se retrouve dans le texte lu par la cinéaste Catherine Libert. Citant Michaux et Godard, sa lamentation, parue sur lundimatin la semaine suivant le festival [1], nous dit que « les morts commencent à se décomposer », déplorant que « les semaines s’accumulent comme les morts et les ruines », nous laissant « épuisés par la sidération mais aussi par la fragmentation permanente du réel ». Son rapport poétique à la souffrance me donne franchement envie de vomir, ou devrais-je dire, éveille en moi un tourbillon nauséeux, et je n’ai aucune hâte de voir son documentaire To Gaza, dont elle annonce la diffusion plus tard cette année.

Plus tôt, Ghassan Salhab nous lisait son texte lumineux, paru lui aussi sur lundimatin [2] : « À en brûler nos doigts, nos langues, toute nuance épuisée, ce mot, éperdument, ce qu’il en reste. Ce sombre éclat. Non pas que tout soit affaire de nuances, bien que, nous en avons tant manqué, camarade, de tout temps, en nous, entre nous, envers chacun d’entre nous, envers quiconque. » Enfoncé dans le siège de l’Arlequin, je pense : « Ici encore, nous en avons tant manqué. » Je quitte la salle la tête basse et ne la relèverai que deux heures plus tard, lorsqu’une amie m’envoie un extrait du texte lu en arabe par Maher Abi Samra lors de la discussion : « Si je veux filmer ce que nous vivons, je pointerai ma caméra vers les vivants, pas les morts, car les vivants sont ceux qui vivent la tragédie, qui résistent pour survivre et vivre dignement. Laissons les morts reposer. »

*

QUELQUES RÉSERVES SUR LA PROGRAMMATION

Dans ce billet, je tenais à souligner l’invitation de Ghassan Salhab et le film de Rostislav Kirpičenko qui témoignent, parmi bien d’autres initiatives, de l’engagement politique renouvelé de Cinéma du Réel. Ce festival a su maintenir la rigueur de sa programmation malgré le climat de censure internationale. Difficile pour moi, cependant, de passer sous silence un sentiment de lassitude qui m’a accompagné entre les salles. Éprouvant assez peu de plaisir à critiquer des films appartenant à des systèmes de l’ordre de la survivance plutôt que de la production, j’ai consciencieusement évité d’écrire sur une partie conséquente du programme. Deux éléments expliquent mon agacement.

D’abord, un certain goût pour une forme documentaire d’observation qu’une série de synopsis pêle-mêle expliciteront mieux qu’une longue analyse. Dans la compétition, un film en 16 mm développe un propos antispéciste en s’attachant aux gestes, un film en 16 mm s’accorde au quotidien des corps pour discuter d’enjeux environnementaux, un film en 16 mm esquisse le portrait d’une communauté en contrechamp de la violence au Mozambique, un film en 16 mm dissèque l’espace domestique pour révéler l’imbrication des traumatismes familiaux et collectifs, et j’en oublie probablement quelques-uns. Dès la quatrième journée, le sentiment de voir les variations d’une même proposition cinématographique commence à s’installer, me poussant au seuil d’une overdose de fragments analogiques du monde. Sur le point de déglutir une bobine d’Ektachrome et/ou de foutre le feu à une Bolex, je me questionne sérieusement sur la dangerosité d’un tel alignement. Alors que la section « Quatre cinéastes en réaction » s’évertue à dresser un tableau diversifié des enjeux contemporains, allant de la Chine de Wang Bing à l’Ukraine de Julia Loktev en passant par le Japon de Ryūsuke Hamaguchi, la compétition semble prostrée dans un regard d’un autre temps, frôlant le conservatisme. Elle fait de la diversité un pur enjeu thématique, alors que le cinéma ne devrait jamais perdre de vue la dimension esthétique de la pensée politique. Qu’on ne se trompe pas, les films dépassent évidemment la caricature que j’en fais dans mon énumération, mais un certain goût bourgeois se dégage de la surreprésentation d’un cinéma qui semble se détacher du réel pour imposer un réel.

:: La Chinoise (Jean-Luc Godard, 1967) [Anouchka Films / Les Productions de la Guéville / et al.]

Le deuxième élément réside dans les dynamiques de copinage qui gangrènent la programmation. Plus d’une fois, j’ai assisté à un programme de courts métrages se concluant par une proposition d’une telle faiblesse que je peinais à trouver une explication à sa présence. Bien souvent, ces films s’accompagnaient d’un commentaire de la directrice ou d’un membre de l’équipe ne manquant pas de souligner les liens étroits qu’entretient le festival avec le ou la réalisateur·rice en question. Apparaît la fine nuance entre faire communauté pour la survie d’un cinéma « en marge » (si marge il peut encore y avoir à notre époque), et l’entre-soi répugnant où des fonds publics sont employés pour diffuser les films des copains et copines. Au fil des séances, j’en viens à développer un sixième sens me permettant, à la lecture du catalogue, d’identifier ces pièges pour éviter de me retrouver une nouvelle fois enfermé devant quarante minutes de cinéma français nombriliste. La véritable violence de ces manquements de la programmation, qui ne sont par ailleurs pas (ou pas totalement) représentatifs du festival, c’est qu’une vision du monde s’y met en place. Une deuxième énumération s’impose : la jeunesse parisienne de classe moyenne soigne son anxiété en lisant du théâtre, la jeunesse parisienne de classe moyenne soigne son anxiété en allant rendre visite à un monsieur qui répare des moulins (en 16 mm), toujours la même jeunesse soigne son anxiété à la veille des Jeux olympiques en recréant du lien social et militant etc. J’en viens à me demander comment, au sein d’un festival de renommée internationale, cette jeunesse sortie des écoles voisines, à la recherche d’ailleurs, de nature ou d’autres possibles relationnels pour combler un sentiment de dissociation identitaire, puisse prendre plus de place que l’Ukraine et la Palestine réunies. Et j’émets cette indignation alors que j’aime profondément la randonnée et les weekends à la ferme.

*

LOS ARCHIVISTAS SALVAJES

Un moment de grâce éclaire ma semaine parisienne. Les contours de l’écran du Christine Cinéma Club s’estompent doucement, le bruissement des corps dans la salle se confond avec la piste sonore. Il n’y a plus ni festival ni cinéma, ni film ni audience, juste une image que cette envolée lyrique me condamne à qualifier d’éclat de lumière. Celui-ci se produit lors de la séance « Cuba : Souterrains » présentée par Archivistas Salvajes. Le collectif, fondé par les cinéastes Daniel Saucedo, Lucía Malandro et Josué G. Gómez, ainsi que le journaliste Fabio Quintero, se donne pour mission de préserver une histoire du cinéma amateur cubain, autant pour sa valeur artistique qu’anthropologique. La deuxième séance du programme double présenté à Cinéma du Réel comporte notamment un film intitulé The Cay of Death (El cayo de la muerte). Sa projection ne révèle pas seulement la richesse du fonds que constitue cette jeune initiative depuis cinq ans, mais également la puissance transformatrice du geste archivistique.

prod. Local Group of Amateurs San Antonio de los Baños

THE CAY OF DEATH (EL CAYO DE LA MUERTE)

Vicente et Eulalio Cruz | Cuba | 1958 | 25 minutes | Cuba : Souterrains

Dernier film produit par le collectif Cine Local de Aficionados, ayant œuvré pendant dix ans à San Antonio de los Baños, dans la province d’Artemisa, The Cay of Death est un film de monstre aussi banal que son synopsis : « Un groupe de scientifiques irlandais attend qu’un naufragé s’échoue sur leurs côtes pour l’attraper et le transformer en monstre. » La magie n’est pas non plus à chercher du côté de la caméra, même si son amateurisme, tant dans le cadrage que dans le format 8 mm, témoigne d’une envie de faire des films où, d’un point de vue purement formel, la beauté supplante la fragilité de la proposition (même si le bricolage est en lui-même un choix esthétique). C’est du temps imprimé dans la matière que naît la subjugation. Mal conservée, la pellicule enroulée a déteint sur elle-même, si bien qu’à chaque instant du film, l’ombre des photogrammes à venir apparaît entre les corps. Alors que le monstre est encore endormi, un oracle spectral annonce son sursaut deux secondes avant qu’il n'advienne. Les images de Vicente et Eulalio Cruz sont ainsi prises entre deux temps proches, leur avenir sans cesse contenu dans le présent, chaque geste échappant à l’immédiateté. L’histoire est déjà écrite et le film, plutôt que de se corrompre par sa propre fin, condense l’instant et le devenir dans un même mouvement. Ces marins acculés par la bête aperçoivent leur chute une quarantaine de photogrammes avant l’effondrement. Ils en deviennent une sorte de métaphore funestement comique de l’histoire de Cuba, que la décence me retient d’encore emmener vers un égarement poétique. Je m’autorise cependant à qualifier ce moment de cinéma nacré par le délabrement — et par extension le projet d'Archivistas Salvajes — de sublimation, ou un peu moins lyriquement, de pure beauté.

[1] Catherine Libert, « Gaza, ce n'est pas seulement Gaza », lundimatin, #469 (31 mars 2025),

https://lundi.am/Gaza-ce-n-est-pas-seulement-Gaza.

[2] Ghassan Salhab, « Nos yeux », lundimatin, #467 (21 mars 2025), https://lundi.am/Nos-yeux.

PARTIE 1

(Loin de moi la colère, First Light

Selegna Sol, Monólogo colectivo)

PARTIE 2

(1 rue Angarskaia,

Atelier 2 : Le rêve,

Quelques réserves sur la programmation,

The Cay of Death)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |