prod. Nicolás Pereda

LÁZARO DE NOCHE

Nicolás Pereda | 2024 | Canada / Mexique | 76 minutes | Compétition nationale

Nouveau venu du cinéaste mexico-canadien Nicolás Pereda (Fauna, 2020), Lázaro de noche s’ouvre sur la découverte d’un triangle amoureux, confondant récit de relations croisées entre trois acteur·ice·s de Mexico, qui servira de matrice pour explorer les imbrications entre interactions quotidiennes et théâtralité. Quand Lázaro apprend, de sa récente épouse Luisa, qu’elle fréquente depuis peu un ami commun, Francisco, il lui fait la requête de garder pour elle la révélation de ce secret, afin d’esquiver un éventuel malaise entre les deux amis, une demande qui sera rapidement négligée. À son tour, Francisco se demandera s’il devrait en parler à son ami, ou garder pour lui ce nouveau secret : « Ce sera étrange, non ? Qu’il ne sache pas que je sais qu’il sait. » De ces jeux de dissimulation découle un récit à l’étrangeté comique, dépeignant une scène sociale faite de demi-savoirs, d’impressions faussées et de partages simulés, alors que chacun·e se retrouve sous l’impression mensongère de détenir la clé d’une confidence à protéger.

Ce brouillage des frontières entre la mise en scène et la représentation honnête de soi permet à Pereda d’insister sur sa collaboration de longue date avec le collectif théâtral Lagartijas Tiradas al Sol, fondé par Lázaro G. Rodriguez et Luisa Pardo, dont les prénoms réels inspirent ici ceux de leur personnage. C’est vraisemblablement au travail du jeu que s’intéresse Pereda, à la façon dont celui-ci se déplie pour ses personnages à la fois dans leurs interactions amoureuses comme dans leur travail d’acteur·ice. Passant des auditions tour à tour, les protagonistes se retrouveront à effectuer des tâches ménagères pour un réalisateur aux techniques d’audition inhabituelles : garder son chat, faire sa vaisselle. Le film se développe donc à partir de cette accumulation de décalages, de glissements entre fiction et réalité qui confèrent à Lázaro de noche une ambiance d’inconfort dans laquelle le film puise toute son énergie comique.

Sa façon de nous garder sur le qui-vive s’étend jusqu’à sa finale qui développe une nouvelle rupture rythmique et narrative à partir d’une relecture du mythe d’Aladdin, une intrusion par laquelle le récit de Pereda revêt une allure quelque peu cryptique. De son intérêt premier pour un quotidien navigué sur le mode de la contrefaçon, Lázaro se conclut sur une fable superbement mise en scène, illustrant notre potentiel de s’accoutumer à l’enchantement imaginaire. À travers cette segmentation et leur apparente absence de lien explicite, le film en vient à se déposer comme une énigme irrésoluble, ce qui, loin d’être un défaut, souligne encore un constat : une fiction n’attendait qu’à s’immiscer, afin de débalancer les attentes que Lázaro avait travaillé à construire. (Thomas Filteau)

Prochaines projections : Aujourd'hui, le 17 octobre à 21h00 (Cinéplex Quartier Latin)

18 octobre à 20h30 (Cinéma Moderne)

prod. Bandai Namco Filmworks

ALL THE LONG NIGHTS (YOAKE NO SUBETE)

Shô Miyake | Japon | 2024 | 119 minutes | Forum

Feutré et bienveillant, All the Long Nights de Shô Miyake est aussi un film plutôt ennuyant. Le réalisateur de The Cockpit (2015) et de And Your Bird Can Sing (2018) explore ici les eaux tièdes du nicecore nippon le plus inoffensif qui soit, laissant défiler son récit (qui en est à peine un) au gré d’une douceur terriblement monotone. On voudrait bien sûr aimer ce cinéma de la gentillesse extrême, où chacun est à l’écoute des autres, même le patron qui vient de se faire engueuler par son employée éreintée. Il y a bien entendu quelque chose de réconfortant dans cette esthétique lumineuse, savamment calculée au point d’être légèrement aseptisée, qui donne au quotidien japonais des airs de rêve éveillé. Mais le film de Miyake, malheureusement, s’enlise lentement mais sûrement dans une délicate fadeur où s’accumulent les métaphores cosmiques un peu trop familières pour leur propre bien. La mise en scène est posée, s’accordant parfaitement aux chuchotements harmonieux d’une trame sonore aérienne à souhait. Sauf qu’au bout d’un moment, on en vient à se demander à quoi tout cela rime. Des films comme cela, le Japon en produit actuellement à la pelletée ; et celui de Miyake, au bout du compte, n’est pas assez « radical » dans son absence d’aspérités pour se distinguer du lot. Il évite les écueils du mélodrame, soit. Mais il n’atteint jamais cette grâce contemplative par laquelle il s’élèverait au-dessus de sa propre banalité. Et, malgré toutes ses bonnes intentions, le scénario n’est pas à l’abri de certaines maladresses quant à sa représentation des syndromes prémenstruels de sa protagoniste — ressort narratif d’abord central qui est progressivement éclipsé par les crises d’angoisse aigües d’un jeune homme timide qu’elle côtoie au travail. Voilà, d’ailleurs, l’aspect le plus frustrant de All the Long Nights : en dépit de son empathie et de son affabilité, il trouve essentiellement le moyen de réduire son personnage féminin à une position d’écoute passive et attentionnée face à un personnage masculin qui vient en quelque sorte lui « voler » son récit. (Alexandre Fontaine Rousseau)

*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2024

Prochaine projection : 19 octobre à 19h00 (Cinéma du Parc)

prod. Independent Film Project

PATIENT #1

Rezo Gigineishvili | Géorgie | 2023 | 114 minutes | Panorama international

Patient #1 de Rezo Gigineishvili nous transporte dans les arcanes du pouvoir soviétique des années 80. Ce contexte historique crée un parallèle subtil entre un passé communiste et un présent démocratique paralysé par l’autoritarisme de Vladimir Poutine. La proposition aboutie capture bien l’époque. Hélas, le film est interminable. L’intrigue n’a rien d’original, hormis une finale qui offre une alternative subjective aux événements réels. Les minutes s’étirent comme l’agonie du moribond Konstantin Tchernenko (Alexandre Filippenko), secrétaire général et dernier vestige de l’ère Brejnev (1964-1982). Ses fonctions vitales sont préservées jusqu’aux élections, sous la pression des hautes instances, afin d’éviter une crise de succession qui ébranlerait l’ordre établi.

La performance captivante d’Olga Makeeva dans le rôle de Sasha, l’infirmière de Tchernenko, dynamise les lieux stériles. Sa droiture est assouplie par une espièglerie qu’elle contient sous des airs discrets et professionnels. Ce trait de personnalité inattendu la mène à défier la main de fer qui l’empoigne au travail. Ses mensonges atteignent toutefois leur limite et finissent par éveiller les soupçons de ses supérieurs. L’élégante rouquine s’investit éventuellement dans une relation ambiguë avec un jeune homme (Sergueï Giliov) dont l'unilatéralité se dévoile progressivement. En quête d'évasion, l’amour est son seul exutoire, mais elle ne se laissera pas duper bien longtemps.

La force de cette production géorgienne se situe dans sa qualité visuelle. La lumière et les cadrages magnifient la vision du concepteur de production Grigori Pouchkine. La signature du directeur photo Piotr Braterski rappelle celle de Barry Russell, lauréat d’un prix Gémeau cette année. Certains passages évoquent l’ambiance de la télésérie C’est comme ça que je t’aime (2020-2024), lorsque le quotidien des couples bascule dans une criminalité stylisée. L’éclairage froid de l’hôpital constructiviste est en continuité avec la blancheur hivernale. Les fleurs rouges servent de leitmotiv, une allusion à la couleur du parti. Des accessoires et costumes pastel se juxtaposent à la palette dominée de gris, bleus, verts et jaunes délavés. Le bois de teck et quelques praticables ambrés adoucissent les néons agressifs et les matériaux bruts tels que le béton et l’acier. Le gigantisme architectural est transmis en grand angle, mais contraint à un ratio 1.33. Ce choix communique intelligemment l’asphyxie en ces espaces pourtant vastes et dépouillés. Les compositions symétriques, la mise au point nette et les lignes de fuites tranchantes avantagent les mises en scène chirurgicales. La caméra à l’épaule est utilisée lorsque Sasha se grise d’alcool ou s’insurge contre ses collègues. Ce déséquilibre instaure une coupure volontaire au montage et exprime le tourment. Les plans sont majoritairement statiques, mais des travelings parcimonieux exacerbent la tension anxiogène.

Gigineishvili semble vouloir symboliser le déclin d’un régime qui ne finit plus de finir par une œuvre qui s’éternise. Nonobstant le rythme lent qui peut en rebuter certain·e·s, plusieurs cinéphiles apprécieront Patient #1 pour son esthétique et sa distribution convaincante. (Mariane Laporte)

Prochaine projection : 19 octobre à 14h30 (Cinéplex Quartier Latin)

prod. Ruth Beckermann film production

FAVORITEN

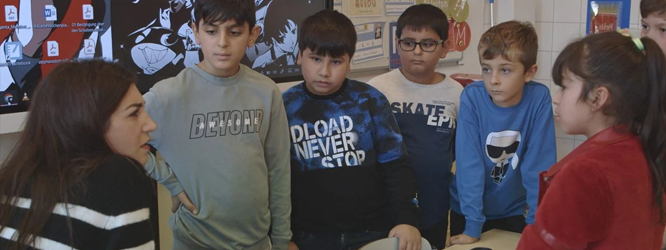

Ruth Beckermann | Autriche | 2024 | 118 minutes | Panorama international

Mettez ensemble un sujet cliché (l’inclusion), un genre vu et revu au cinéma (le documentaire en milieu scolaire), un traitement minimaliste (caméra à l’épaule), un huis clos peu photogénique (une salle de classe). Qu’obtenez-vous ? Étonnamment, une œuvre exceptionnelle.

La réalisatrice Ruth Beckermann nous fait entrer dans la classe d’Ilkay, professeure d’origine turque, qui enseigne dans une école primaire de Vienne. Dans sa classe de deuxième année, les enfants viennent d’un peu partout dans le monde (Serbie, Syrie, Macédoine, Turquie, etc.) et ne maîtrisent pas tous la langue allemande. Pendant trois ans, Ilkay enseigne à ces mêmes élèves, que nous voyons évoluer au fil du temps. Au cours de ces années qui les amènent vers la préadolescence, ils mûrissent, perdent leur gêne et gagnent en assurance, s’attachent à leur professeure, développent une pensée critique et en viennent à maîtriser l’Allemand comme des natifs autrichiens.

Mais laissons de côté la prémisse de Favoriten et parlons de ce qu’il accomplit en moins de deux heures. En nous mettant face à différentes situations d’apprentissage, l’œuvre met en exergue dans un condensé aussi confrontant que drôle tous les éléments fondamentaux du vivre-ensemble : les conflits de valeur, la résilience, le partage, le pardon, l’ouverture, la solidarité, le respect. À travers une gamme à peu près exhaustive des sentiments humains (la rage, la tristesse, l’angoisse, l’amour, la joie, l’excitation…), le film déploie une fresque humaine très large qui nous accroche et nous émeut autant que le ferait une tragédie grecque.

Et si Beckermann réussit encore ici un tour de force, c’est peut-être parce que son approche n’est pas politique ou, du moins, pas frontalement politique. Certes, on nomme la pénurie de main-d’œuvre en milieu scolaire ainsi que les différents enjeux qui menacent le fonctionnement de cette école, mais ce qui nous intéresse surtout, c’est la question universelle, plus existentielle, qui consiste à voir comment ces jeunes parviennent à faire société, à vivre en commun. Ainsi, lorsqu’un conflit éclate entre deux enfants, la professeure demande à toute la classe de résoudre ce conflit, car, insiste-t-elle, nous faisons partie d’une même communauté.

Il faut dire que l’intérêt principal du documentaire revient à cette professeure, qu’on se ne lasse jamais d’entendre, de voir et d’admirer, car elle suscite effectivement beaucoup d’admiration, en réussissant à se tenir sur cette fine ligne entre l’intransigeance et la bienveillance, l’autorité et la tendresse. Les scènes les plus saisissantes sont d’ailleurs celles où Ilkay interroge les jeunes sur la manière de se comporter en société, car l’on perçoit le point de rencontre critique entre, d’un côté, les idées et valeurs des parents de ces élèves, et de l’autre, les mœurs de la professeure. C’est dans ces moments qu’émergent les discussions les plus fascinantes, d’autant qu’elles sont portées par des voix sans filtre, celles des enfants. Dans une scène, l’enseignante demande à sa classe si les filles ont le droit de porter un bikini. Je vous laisse le soin d’imaginer le répertoire des réponses.

Le dialogue s’ouvre. Et tout, peut-être, commence par là. (Sarah-Louise Pelletier-Morin)

Prochaine projection : 19 octobre à 17h15 (Cinéplex Quartier Latin)

prod. The kingdom

THE REAL SUPERSTAR

Cédric Dupire | France | 2023 | 69 minutes | Temps Ø

Film de montage créé à partir d’archives filmographiques mettant en vedette Amitabh Bachchan, considéré par certains comme l’un des plus grands acteurs de tous les temps, The Real Superstar est bien plus qu’un documentaire sur la célébrité indienne. Il se révèle en effet comme une véritable traversée du cinéma, hollywoodien et bollywoodien, des cinquante dernières années.

C’est bien cinq décennies que l’on voit défiler sous nos yeux, partant de Pyar Ki Kahani, sorti en 1971, jusqu’à Jhund en 2022, avec toute l’évolution des moyens techniques et des effets de style que cela implique. Les scènes, tirées d’une trentaine de films, se succèdent sans mise en contexte, sans titres, et c’est vraisemblablement ce qui rend possible l’émergence d’une continuité, d’une fluidité, entre les différents tableaux. Le montage est génial, c’est peu dire.

À la manière d’un palimpseste, le réalisateur crée un nouveau scénario à partir d’anciens, et en vient à questionner l’identité même de l’acteur. De nombreux plans mettent d’ailleurs en scène des dialogues interrogatifs, et semblent avoir été choisis pour cette raison même qu’ils épousent la quête de l’homme : « Quel est ton statut ? », « Comment est-ce que je sors ? Où est la sortie ? ». Ces dialogues ne cessent de renvoyer à la question de fond qui traverse tout le film : « Qui est Amitabh Bachchan ? ». Une scène marquante de la cinématographie de l’acteur résonne particulièrement avec cette trame existentielle, lorsque son personnage se retrouve devant un double de lui-même. Par ailleurs, l’intégration d’une poignée d’images tirées d’archives non fictionnelles, comme celle où le public indien l’accueille triomphalement, The Real Superstar soulève intelligemment ces enjeux relatifs aux « doubles » de l’acteur : quelle frontière entre l’interprète et ses rôles ? Quelle distinction entre le personnage-héros et l’homme-héros ? La ligne ici s’avère être mince, indiscernable. (Sarah-Louise Pelletier-Morin)

PARTIE 1

(Rumours, The Hyperboreans,

Pepe, The Box Man)

PARTIE 3

(Bluish, Matt and Mara,

A Traveler's Needs, Reas,

By the Stream)

PARTIE 4

(Lázaro de noche,

All the Long Nights, Patient #1,

Favoriten, The Real Superstar)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |