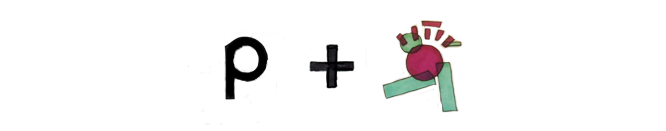

1 | 2

prod. Parce Que Films

ADAM CHANGE LENTEMENT

Joël Vaudreuil | Québec | 2023 | 94 minutes | Compétition nationale

La satire banlieusarde au cinéma est éminemment protéiforme. Elle peut être camp (Polyester, 1981), élégante (Far from Heaven, 2002), surréaliste (Gummo, 1997), cruelle (Dog Days, 2001) ou monstrueuse (August Underground, 2001), partageant désormais des racines inextricables avec le cinéma d’horreur. Au Québec, beaucoup d’auteur·ice·s différent·e·s s’y sont attelé : Anaïs Barbeau-Lavalette, Robert Morin, Stéphane Lafleur, Myriam Verreault, Philippe Lesage... Or, ce qui distingue le film de Joël Vaudreuil, ce n’est pas sa nostalgie vinaigrée pour les années 1990, son mélange de genres (comédie, drame, horreur, action) ou même le fait qu’il s’agisse d’une œuvre animée. C’est plutôt le pouvoir d’évocation du trait, ou plus précisément du contraste des traits, qui forment, d’un côté, les humains difformes et exsangues du récit, et de l’autre, l’univers géométrique, dépouillé et oppressant qui leur sert d’habitat. On croirait voir évoluer les personnages de Mike Judge chez Chris Ware. C’est ce contraste qui nous frappe d’emblée, et qui incarne le plus organiquement le drame des protagonistes, qui vivent dans un monde carré où ils détonnent constamment, un monde qui ne semble jamais à leur mesure, avec toutes ces canettes de liqueur et ces bouteilles de bière minuscules.

Adam, le protagoniste principal, est l’archétype de l’adolescent rejeté, tourmenté à l’école pour son physique ingrat, que le trait accentue énormément, et forcé de vivre cloîtré dans sa chambre, à rêver aux vedettes d’action de ses films préférés et à la belle Jeanne, la copine d’un de ses bourreaux. On le suivra ici lors des vacances scolaires, alors qu’il doit apprendre « l’autonomie » en s’occupant de la maison d’un de ses camarades riches et de la pelouse d’un vieil homme insupportable, interagissant entre temps avec une magnifique ménagerie de personnages apathiques ou névrosés. Or, le lent changement titulaire réfère à trois choses : sa laborieuse puberté, source de moqueries traumatiques de la part de sa grand-mère acariâtre, qu’on voit mourir dans la première scène juste après avoir déclaré : « J’ai toujours trouvé que t’avais un long tronc. » ; les transformations physiques que son corps subit soudainement au gré des railleries d’autrui, manifestations extérieures d’un mal-être psychique ; et l’idée du conte initiatique, lequel se conclut ici par une catharsis réjouissante, mais prosaïque, loin du fantasme de puissance martiale que laissait miroiter son imaginaire fiévreux.

Basé sur une prémisse plutôt banale, le film regorge de brillantes trouvailles visuelles (le chat sans pattes, les arbres à caca, le petit garçon monstrueux, balafré par un coup de bascule au visage), mais aussi de dialogues savoureux. Ceux-ci s’inscrivent tous dans un humour pince-sans-rire parfaitement ad hoc pour rendre compte de l’absurdité de l’existence banlieusarde, mais aussi pour célébrer cette sorte de nonchalance adolescente qui avait fait les choux gras de Mike Judge (on pense particulièrement aux sbires monosyllabiques et ricanant du méchant Glazer, tout droit tirés de Beavis and Butt-Head). Force est également d’apprécier la puissance psychanalytique du film, qui s’exprime par le recours à de beaux paysages oniriques, à un inventaire tristement hilarant des traumas du protagoniste, aux transformations physiques soudaines que ce dernier subit, mais aussi aux touches d’horreur dont le film est parsemé. À ce titre, il incombe d’ailleurs de souligner le travail musical exceptionnel de Vaudreuil, qui signe une bande sonore fascinante marquée par le bruit des synthétiseurs, lesquels nous transportent alternativement chez John Carpenter et chez John Hugues. (Olivier Thibodeau)

*texte originellement publié dans notre couverture du FNC 2023

prod. Sémaphore Films

UN TROU DANS LA POITRINE

Alexandra Myotte et Jean-Sébastien Hamel | Québec | 2023 | 11 minutes | Compétition canadienne 1

C’est avec un malin plaisir que je replonge aujourd’hui dans le cinéma d’Alexandra Myotte et ses fascinantes fantaisies banlieusardes, à l’occasion d’une promenade longueilloise cathartique où les commentaires d’un bum à propos de sa poitrine ravivent chez Zoé le souvenir de sa mère décédée du cancer du sein. La facture caricaturale et chatoyante du dessin, à l’intersection du réalisme social et du lyrisme émotionnel, sied parfaitement au développement d’une subjectivité adolescente fantasmatique. Or, c’est la fluidité des raccords entre les images qui vient vraiment cimenter l’idée de porosité entre le réel et l’imaginaire, entre la mythologie et le prosaïsme terrestre qui faisaient les choux gras de son Pas de titre (2021). La goutte de sang du bum se transforme en giclée de ketchup ; le parasol qui recouvre la table de la pataterie devient une paille géante qui aspire Théo, le jeune frère de Zoé, liquéfié de honte après avoir été aperçu en train de lécher le ketchup ; les poteaux se transmutent en trottoirs pour félins disparus ; le ciel se mue en surface aqueuse où plonger… Cette perméabilité symbolique s’incarne surtout dans l’idée des « lunettes » que Théo forme avec ses doigts pour « voir le vrai monde » et transformer les gens du quartier en créatures légendaires de la Grèce antique — le bum devient un satyre et la vieille mégère de la pataterie une harpie. Il s’agit là d’une échappatoire commode, mais aussi d’une façon d’héroïser une figure maternelle fragile, amputée, valétudinaire, qui devient dès lors une amazone, au sein d’un récit de deuil touchant qui nous rappelle que l’art résiste toujours à la mort. (Olivier Thibodeau)

prod. ONF

LE TABLEAU

Michèle Lemieux | Québec | 2024 | 12 minutes | Compétition canadienne 2

L’écran d’épingles de l’ONF est l’un des très rares en exercice au monde et son utilisation extrêmement complexe est aujourd’hui le domaine de la cinéaste Michèle Lemieux, qui a appris son métier ultra-méticuleux du prodigieux et regretté Jacques Drouin, héritier de la méthode Alexeïeff-Parker, les créateurs de l’appareil. Avec le sublime Le tableau, Lemieux réussit non seulement une prouesse technique époustouflante qui a certainement nécessité des milliers d’heures de travail, mais aussi une leçon de cinéma expérimental narratif, à cheval sur l’animation, le cinéma d’art et d’essai, et le commentaire social en matière de politique sexuelle. Si les jeux d’éclairages, avec leurs gels teintés qui modulent par leurs éclats colorés les infinies nuances de gris de l’image, créent des impressions à la fois saisissantes de beauté et troublantes de poésie, c’est surtout la juxtaposition des images et de la bande sonore qui permet de créer véritablement toute la profonde dimension émotive et émouvante de l’œuvre. Magnifiques et impressionnantes, ces images sont portées par un enchevêtrement de bruits et de sons parfois presque abstraits (bruits d’eau, de plongée sous-marine, d’ailes qui battent), parfois extrêmement concrets (rires d’enfants, souffle, orage), mais tous évocateurs d’une foule de sensations et d’idées bouleversantes qui s’entrechoquent, entrecoupés d’un amalgame de musique contemporaine, de gavotte et de mélodies fredonnées. Associé aux morphoses que subissent les images, le visage de la jeune reine Marie-Anne d’Autriche se transforme au gré des associations avec ceux de la dynastie des Habsbourg, laissant place à des inserts sur des mains crispées, un ventre, un fœtus, des arbres, des éboulements, une pleine lune ; le film entraîne ainsi le portrait titulaire réalisé par Vélasquez à quitter résolument le musée où il est enfermé pour raconter l’histoire vraie et ô combien malheureuse de la pauvre femme et, par-là, redonner à celle-ci une dignité et une place propre que l’Histoire lui a dérobées. (Claire Valade)

prod. Club Vidéo

LES FLEURS SAUVAGES

Rodolphe Saint-Gelais et Thierry Sirois | Québec | 2024 | 6 minutes | Compétition canadienne 1

Ce sont parfois les récits les plus banals qui sont les plus fascinants, et qui recèlent les morales les plus éclairantes, ce que prouvent ici Rodolphe Saint-Gelais et Thierry Sirois dans un exercice de narration extrêmement prosaïque, subtilement parodique, teinté d’un humour pince-sans-rire savoureux. L’entièreté du récit est contenue dans la voix off de Christian Bégin qui, dans un long message vocal, explique à un interlocuteur invisible (en l’occurrence l’auditoire) comment opérer le tracteur pour tondre le gazon autour de sa maison de campagne. Ses paroles sont illustrées par une série de diagrammes dignes d’un manuel d’instructions (schémas techniques, objets pointillés, plans, étapes et fléchage) et sont débitées par diverses figures anthropomorphiques ad hoc (la main qui opère le tracteur, le buisson et les fleurs qu’il ne faut pas couper, le gars de la station-service), évoquant une sorte de flux de conscience explicatif. L’effet comique est parfait. L’horizon d’attente d’un public habitué aux récits fantastiques associés au médium animé est perverti par la banalité du propos (les auteurs ironisent même au générique sur la « poésie » qu’incarne Christian Bégin) et la platitude des informations livrées jure avec le ludisme de la démonstration, créant un choc créatif de tous les instants. Le plus beau dans tout ça, c’est que la narration s’avère complètement vaine face au changement de cœur que subit Bégin à la onzième heure. « On dirait que je le coupe pour faire plaisir aux autres », déclare-t-il avec une pointe de regret, « mais moi aussi je trouve ça beau les fleurs sauvages, puis c’est le temps des fleurs sauvages en ce moment. Alors, coupe-le donc pas. Coupe-le pas. » Après tout, l’art de la narration est un leurre, tout comme l’idée qu’il faut entretenir son gazon. (Olivier Thibodeau)

prod. Artichoke Film Production/Salto Film

WHITE PLASTIC SKY (MUANYAG ÉGBOLT)

Tibor Bánóczki et Sarolta Szabó | Hongrie / Slovaquie | 2023 | 111 minutes | Encounters

L’animation rotoscopée sied sans doute mieux au cinéma de science-fiction qu’au film dramatique traditionnel — on pense à Waking Life (Richard Linklater, 2001) — puisqu’elle porte en elle l’idée-même du post-humain, du cyborg, de l’hybride, figure centrale du tristement beau White Plastic Sky. Les corps figés de protagonistes au mouvement laborieux, dotés de traits étrangement humains, cadrent en effet parfaitement avec le concept d’artificialité qui caractérise cette œuvre avant tout esthétique, mais elles incarnent surtout la valse diégétique constante entre le vivant et le non-vivant, entre la vie et la mort. Car bien que le film soit articulé autour d’un récit d’aventure plutôt banal, c’est par les biais des images qu’il convainc, qu’il philosophe, qu’il nous emporte, développant une foisonnante poésie visuelle qui s’inspire tout autant de Ridley Scott que d’Andreï Tarkovski ou de Jeff VanderMeer (Annihilation, 2014).

Ça commence comme un amalgame de lieux communs de la science-fiction et du roman fantastique, alors qu’on catapulte l’auditoire dans une mégalopole scellée sous un dôme de plastique. Il s’agit de Budapest dans un siècle, après l’extinction totale de la faune et de la flore terrestres, exception faite des résident·e·s de la ville, dont l’existence est limitée à 50 ans, après quoi ielles sont forcé·e·s de recevoir un implant cardiaque qui les transformera en arbres, sources d’oxygène et de nourriture pour leurs compatriotes. Mais lorsque Nora, 32 ans, décide de se livrer volontairement à la procédure, son mari part voler son corps hybridé à l’arboretum dans l’espoir de procéder à l’extraction chirurgicale de la graine, outrepassant ainsi par amour les dernières volontés de sa dulcinée.

La trame archi dramatique du film a beau nous garder en haleine, c’est pourtant la richesse de son lexique visuel et ses efforts dialectiques constants qui nous marquent. En effet, ce n’est pas tant la chronique de la vie dans cette cité fantastique qui génère l’affect que la virtuosité de la caméra qui l’arpente — le zoom liminaire nous fait même penser à celui d’Hugo (Martin Scorsese, 2011) — opposant sa propre liberté de mouvement à l’essence carcérale de l’endroit. C’est dans la mise en opposition de la pluie contenue par le dôme et de la pluie torrentielle qui arrose les personnages hors de la ville que le film prend son sens, c’est dans le spectacle alterné du béton et des arbres, des arbres mortifères et des arbres vivifiants, de l’esthétique de la ruine et de l’esthétique du renouveau, du statisme moteur et de la sensualité sexuelle, de l’eau comme source de vie et de l’eau comme source de mort, du réalisme anatomique et de l’artificialité technique, bref de la vie et de la mort elles-mêmes, et de l’ambiguïté subséquente d’un humanisme axé sur l’idée de mort comme point de départ de vie. On s’interroge ainsi notamment sur l’idée du suicide utilitaire comme geste altruiste ou égoïste, à savoir si Nora ne « méprise » pas le temps des autres en écourtant sa vie de 18 ans, alors que d’autres tueraient pour 18 jours de plus… Question intéressante qui, si elle recoupe les préoccupations de précédents notoires, comme Solyent Green (Richard Fleischer, 1973) ou In Time (Andrew Niccol, 2011) par exemple, s’enracine ici dans un discours éco-philosophique passionnant, vibrant, qui semble d’autant plus tangible que la production paraît artificielle. (Olivier Thibodeau)

*texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2023

prod. Université Laval

ODYSSÉE

Mégan Dupont | Québec | 2023 | 1 minute | Compétition canadienne 3 / Les Sommets sur l’esplanade Tranquille

La programmation des Sommets comporte plusieurs très — très ! — courtes œuvres. Comme l’adage veut que leur longueur chronométrée ne soit pas automatiquement gage de leur qualité ni de leur longueur ressentie, il est toujours intéressant de plonger dans ces films pour voir ce qu’on en retire en aussi peu de temps. Le fort réjouissant et très réussi Odyssée de Mégan Dupont offre tout ce qu’on peut espérer d’une toute petite minute de récit ultra bien ficelé — et qui plus est, sans parole ! L’intrigue est limpide : un homme des cavernes est surpris par l’apparition d’un scientifique des temps modernes ayant activé une télécommande. Il n’en faut pas plus à notre intrépide Cromagnon qui troque le tibia pour cette machine à voyager dans le temps portative et se trouve propulsé à travers les âges — le Far West, Stonehenge, une pyramide maya du Yucatán, un pic montagneux théâtre d’une demande en mariage audacieuse. L’humour et les références cinématographiques entremêlés sont bien sentis : Cromagnon est pris au centre d’un duel digne de High Noon (1952), sa visite à Stonehenge permet de confirmer que le monument a été construit par des extraterrestres (avec beaucoup de difficulté), la demande en mariage par publicité aérienne n’obtient pas le résultat escompté, et le tibia des temps préhistoriques évoque bien sûr une autre Odyssée, celle du célèbre 2001 (1968) de Kubrick. Quant à l’animation en trois dimensions, elle est inspirée, campée dans des décors bien construits, colorés et évocateurs, appuyée par des éclairages qui font partie intégrante du récit (le faisceau porteur de la soucoupe volante, l’éclat des coups de feu tirés des fenêtres du village western), et un montage qui propulse les voyages incroyables de Cromagnon de façon exponentielle et vertigineuse. Bref, une minute merveilleusement bien occupée et joyeusement satisfaisante. (Claire Valade)

prod. Anne-Marie Bouchard

LA DISSOLUTION DU PAYSAGE

Anne-Marie Bouchard | Québec | 2024 | 24 minutes | Grand angle 1

Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, La dissolution du paysage ne constitue pas qu’une simple mise en garde écologique. Il s’agit plutôt d’une expérience transfiguratrice du paysage en tant que matière, un terrain de jeu fascinant où les photogrammes forestiers tournés par l’autrice servent de canevas aux projections fugitives de son inconscient. Pierre Hébert parlerait sans doute de « profanation », celle d’un support celluloïd vénéré dont la pureté est soumise au pouvoir corrosif des solvants, à l’action abrasive du grattoir et à la puissance fulgurante du laser, mais ce dans le but de transcender son essence. C’est l’addition par soustraction. Soustraction de la beauté pittoresque des images par addition d’animaux fantasmatiques créés par la détérioration du médium, et dont les constantes permutations et les surprenants amalgames permettent de produire des créatures nouvelles. Les matérialistes se délecteront de cette substance inédite issue de la matière cellulosique, ces serpents de mer grattés qui fusionnent avec des voiliers peinturlurés pour créer des monstres ailés sur fond de musique jazzée. Ielles célébreront surtout la complexité des altérations effectuées, les danses d’émulsions colorées qui se disputent les images et la fluidité du mouvement d’une ménagerie de figures particulièrement élaborées, couleuvres de pellicule abîmée ou nageuses grattées, oiseaux ou amants entrelacés sur des branches dont les corps fusionnent pour créer encore de nouvelles entités. Autant de merveilles que les images de nature ne sauraient invoquer autrement que comme trame de cette vue de l’esprit envoutante, dont l’expérience est à la fois subjuguante et profondément relaxante. (Olivier Thibodeau)

PARTIE 1

(Adam change lentement, Un trou dans la poitrine,

Le tableau, Les fleurs sauvages, White Plastic Sky,

Odyssée, La dissolution du paysage)

Loïc Darses : L'art de cadrer Pierre Hébert

PARTIE 2

(Corpus and the Wandering,

Drizzle in Johnson, Misérable miracle,

Bouscueil, Tourist Town)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |