:: In Order Not To Be Here (Deborah Stratman, 2002)

I — Manières de voir, manières de faire

Le 21 novembre 1963, à la veille de l’assassinat de JFK, le théoricien politique américain Richard Hofstadter donnait une conférence à Oxford à partir de laquelle serait composé un article aujourd’hui célèbre, The Paranoid Style in American Politics. Moment majeur dans l’histoire de l’analyse des politiques conservatrices étatsuniennes, la conférence de Hofstadter était l’occasion de déplier les tenants de ce qu’il observait comme une relative nouveauté dans le champ d’acceptabilité des discours politiques de l’époque. L’appréhension d’une menace extérieure, d’une perte de contrôle sur la marche de l’histoire, avait souvent fait partie d’une crainte (quelques fois bien fondée) quant à l’absolutisme du pouvoir politique, mais dans ses récentes itérations, ce que le penseur qualifiait de « discours paranoïaque » s’asseyait sur une impression de dépossession nationale déjà entamée, laquelle se devrait d’être au plus vite recouvrée. Il ne s’agissait plus de protéger des acquis politiques, mais de se percevoir comme retiré d’un droit qu’il aurait fallu regagner : difficile de trouver une proposition plus actuelle, comme la conjonction entre une perte fantasmée, une réécriture complotiste du réel et de violents attachements ethnonationalistes semblaient toujours fuser, du génocide en cours en Palestine et au Liban jusqu’à la victoire trumpienne que l’on venait tout juste d’apprendre.

Et relisant le texte tout récemment, j’ai aussi été frappé par l’emploi du terme « style », que Hofstadter utilise pour tenter de distinguer son observation d’une pure pathologisation clinique : « When I speak of the paranoid style, I use the term much as a historian of art might speak of the baroque or the mannerist style. It is, above all, a way of seeing the world and of expressing oneself. » [1] Et s’il est vrai que la proposition de The Paranoid Style surit quelque peu lorsqu’elle réitère une hiérarchie de ces styles basée sur un vertueux attachement au bon goût (« A distorted style is, then, a possible signal that may alert us to a distorted judgment, just as in art an ugly style is a cue to fundamental defects of taste. » [2]), il y avait dans cette attention au style, à la manière, un indice qui répondait à une interrogation du moment quant à la nécessité d’interroger la valeur du geste critique en temps d’ébranlements politiques. Et de cette attention au syle m’apparaissait un second texte, où par la voix de l’essayiste Marielle Macé s’initiait un lien entre la manière et la pratique, qui autorise d’étendre la façon au geste, car « il n’y a pas d’un côté la littérature (un territoire esthétique séparé), et de l’autre la vie, informe et opaque ; mais […] il y a, dans la vie elle-même, ce que l’on peut appeler des “styles d’être”, qui circulent entre les gens et les œuvres, qui les animent et les affectent. » [3]

En accordant une grande part de mon temps à l’observation, au visionnage, à la lecture, j’essayais de distinguer dans le cinéma la possibilité de regarder la manière dont d’autres regardent, le style de leur attachement aux images et la façon dont leur création pourrait permettre, à son tour, de rêver d’autres modes d’engagement. J’espérais trouver comment partager les représentations du monde, les lire, s’y lier. Il ne s’agissait pas d’y deviner une ligne de conduite ou un espace de testabilité empathique à appliquer a posteriori, mais de voir comment l’observation des images filmiques implique d’emblée une pratique de l’attention au sensible.

II — Surfaces de l’attention

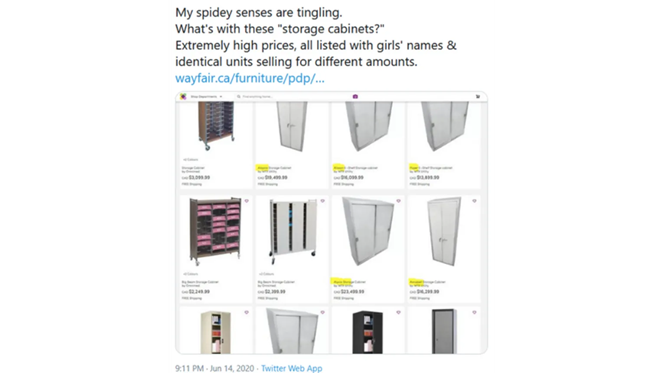

En juillet 2020, inspiré·es des théories du complot de QAnon et de la présomption d’un « deep state » aux racines tentaculaires, des internautes sur Twitter avaient signalé ce qu’iels percevaient comme la découverte d’une conspiration. En parcourant le site de l’entreprise canadienne Wayfair, certains classeurs identifiés d’après des prénoms féminins et dont le prix leur apparaissait un peu trop élevé avait semé le doute dans la complosphère, les détectives amateurices y repérant le signe d’un trafic humain mal dissimulé, allant jusqu’à reconnaître les présumées victimes en associant les noms aperçus à des signalements de personnes disparues dans les années précédentes. Dans les jours qui suivirent, plusieurs femmes que l’on avait identifiées comme « disparues » avaient dû prendre la parole en ligne, indiquant qu’elles n’étaient pas les victimes d’une compagnie de mobilier, mais qu’elles étaient bel et bien en vie, chez elles. Sous ses allures quasi comiques, la théorie du complot entourant Wayfair était le symptôme d’une pulsion conspiratoire devinant toujours l’image derrière l’image. Devant celle d’une armoire fermée, il aurait fallu discerner son contenu caché, s’imaginer ouvrir les portes et y découvrir ce qu’on aurait attendu y trouver.

Dans Home Invasion (2023), Graeme Arnfield s’attarde précisément aux dynamiques scopiques quotidiennes qui se déroulent au seuil des domiciles, derrière (ou devant ?) les portes closes des maisons de banlieue. Étude d’un imaginaire de l’invasion, dans ses représentations technologiques comme dans ses apparitions cinématographiques, le film-essai s’intéresse à l’usage des dispositifs de sécurité vidéo qui ornent aujourd’hui certaines sonnettes de demeures, renvoyant en direct à leurs propriétaires les images de celleux qui sonnent à leur porte ou s’en approchent. Dans une image circulaire qui reproduit l’œil du judas, Arnfield fait s’appareiller les images de surveillance glanées sur le web à celles d’un cinéma hollywoodien s’étant emparé de cette paranoïa extérioriste des frontières franchies et de la montée des barricades. Dans une de ces captations, une femme quitte une maison et, derrière elle, de la sonnette panoptique surgit une voix qui l’interpelle, la salue. « I can see you. I’m in the doorbell. » Arnfield présente avec acuité les multiples dimensions de surveillance en puissance dans la nouvelle technologie quotidienne, dont les captations sont partagées en quantités monstre sur des réseaux sociaux spécialisés, faisant de l’image des sonnettes le seuil d’une porte entrouverte sur la crainte d’un éventuel bris dans la surface. Loin de simplement transmettre une vue de l’extérieur, ces technologies incarnent la pré-vision du crime et traduisent autant la panique anti-immigratoire que la présomption d’un vol lorsqu’une présence s’approche de la frontière de l’espace privé.

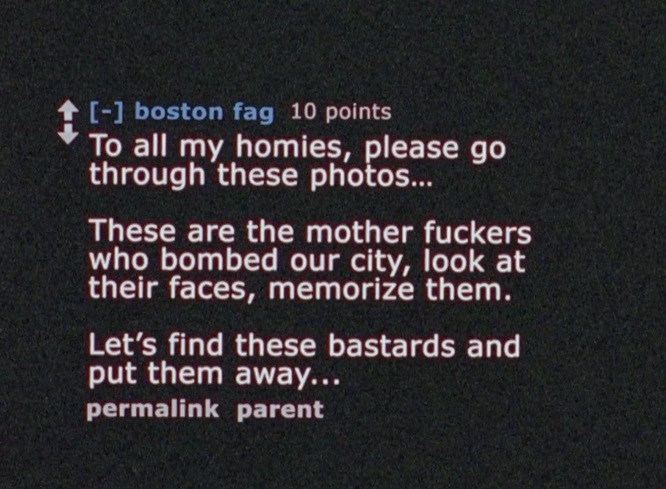

Alors que Home Invasion s’accompagne d’intertitres qui lui servent d’explicitation analytique, d’autres pratiques qui s’intéressent à la lecture contextuelle des images de surveillance optent pour un réemploi silencieux. Le réalisateur expérimental torontois Chris Kennedy, dans Watching the Detectives (2017), effectue un montage de messages interposés provenant d’internautes qui, au lendemain de l’attentat à la bombe du marathon de Boston en avril 2013, ont tenté d’identifier les coupables à partir des captations de surveillance publiques de l’évènement. Le court métrage, entièrement composé d’une découpe de ces échanges retrouvés sur les forums 4chan et Reddit dévoile les présupposés de lecture que reconduit l’enquête, par la correspondance évidente entre des pratiques sociales et des gestes interprétatifs de lecture des images. Après la porte, il s’agit d’une autre surface qui est en jeu, relevant tout autant d’un passage entre extérieur et intérieur, celle de l’écran des ordinateurs à partir desquels les investigateur·ice·s entament leur enquête.

L’imaginaire de la conspiration dérive de l’un des topoï du récit d’enquête : à la surface d’une réalité difficile à lire sans médiation apparaissent des traces, pointant vers d’occultes soubassements où une intentionnalité anonyme régit en silence la structure même de la réalité. Car sous le signe d’une pure découverte, d’une association d’indices visuels et de création de schémas simplifiés, Kennedy fait bien montre des préjugés racistes qui poussent les internautes à chercher les peaux basanées dans la foule. Watching the Detectives est en cela une mise en abyme du regard investigateur, et sa justesse relève de la façon dont il fait voir le développement de l’enquête comme extension d’une pulsion de découverte dont la confirmation se fait préalable à l’identification des preuves. Dans ces films se dessine la possibilité de revoir nos manières d’engager les actes herméneutiques quotidiens au profit d’un réengagement plus soucieux de ses présuppositions. Dans ces deux films se dessine une pensée de l’image pour laquelle ce qui la compose dépasse les contours qu’elle prétend initialement cadrer. Elle s’infuse du regard spectatorial et se défait de son apparence de surface univoque. Elle se fait passage.

:: Home Invasion (Graeme Arnfield, 2023)

:: Watching the Detectives (Chris Kennedy, 2017)

III — L’image révélatrice

À travers le réemploi des captations de surveillance se dresse également la possibilité de rétablir un sens de la factualité. Le Incident (2023) de Bill Morrisson est l’un de ces cas de figure. Le cinéaste dont la pratique relève habituellement d’une habile réflexion sur la matérialité de la pellicule s’intéresse dans ce récent court métrage aux images policières sur bodycam. Morrisson contextualise consciencieusement les enregistrements du meurtre de Harith « Snoop » Augustus par la police de Chicago le 14 juillet 2018. Des superpositions textuelles accompagnent les images en temps réel reproduisant les quelque trente minutes entourant l’« incident ».

Elles nous expliquent que la mort d’Augustus s’inscrivait en parallèle d’une recrudescence de la présence policière dans la ville de l’Illinois alors qu’avait lieu le procès d’un officier de la police de Chicago qui avait tiré à seize reprises sur Laquan Macdonald en octobre 2014. Le travail des journalistes qui avaient pu s’emparer des enregistrements sur bodycam de ce premier évènement avait mené à l’inculpation du policier, et avait incité la ville de Chicago à inscrire légalement la responsabilité du service de police de rendre publiques les images de surveillance dans les soixante jours qui suivaient un meurtre commis par la police. Morrisson s’approprie ces enregistrements dans un geste de révélation qui se fait également témoin des réactions policières à la présence des caméras à même leur uniforme. Rapidement, l’écran se divise en quatre et les images se multiplient, nous laissant observer de multiples points de vue, y compris celui de l’officier ayant tiré sur Augustus et prenant la fuite aux côtés de sa partenaire dans un premier mouvement visant à rendre invisible sa présence sur la scène de crime. « You did the right thing », lui dit-on, dans la voiture qui les transporte. Dès que le policier mentionne la présence de sa caméra, une supérieure lui fait signe d’interrompre sa phrase, et l’enjoint à éteindre la machine. Plus tard, alors qu’un nouvel agent parcourt la scène, interrogeant celleux qui étaient présent·e·s au moment du meurtre pour remplir un rapport indiquant le nom du tireur, personne n’ose lui répondre, sous prétexte d’ignorance ou en gardant un silence paradoxalement révélateur. Et à ce moment, de la foule amassée près de la scène de crime on entend une voix crier : « This is a conspiracy, man! »

La recontextualisation des captations de surveillance répond ici à un régime d’invisibilité entourant la violence policière sur les corps noirs, à travers un mouvement de dévoilement qui relève moins d’un désir de « faire face » aux images de la violence que de révéler les dynamiques de dissimulation qui ont permis au policier ciblé de recevoir seulement deux jours de suspension à la suite d’une enquête. En décembre 2023, la ville de Chicago abrogeait la mesure obligeant à rendre publiques les images policières.

:: Incident (Bill Morrisson, 2023)

Le projet de Morrisson s’inspire en grande partie du travail de Forensic Architecture, groupe de recherche basé à l’Université de Londres et dirigé par l’architecte Eyal Weizman, dont les travaux s’inscrivent à la lisière de l’analyse politique, de la critique esthétique et de divers investissements dans des procédures légales. Le groupe de recherche s’était intéressé un peu plus tôt au même événement, créant en collaboration avec le Invisible Institute de Chicago un court métrage, The Killing of Augustus Harith (2019), qui démantelait l’argumentaire de la décision en « fraction de seconde » (split-second decision), régulièrement utilisée par la police pour justifier légalement leur emploi de la violence.

Dans Investigative Aesthetics, livre co-écrit par Eyal Weizman et Matthew Fuller, les auteurs dépliaient une vision de l’esthétique comme étant non pas simplement liée à la dimension sensible ou affective d’une image, mais comme la condition même de sa compréhension, de sa lecture :

« […] aesthetics is also about developing sensibilities of extremely careful looking and noticing. As such it is also an ethical position because opening one’s ability to sense is opening oneself to the experience of pain, as opposed to the danger of developing an anaesthesia to political injustice which would in turn remove investigation from the proximate relation to the event that it aims to comprehend and to trace. » [4]

:: How Not to be Seen : A Fucking Didactic .MOV File (Hito Steyerl, 2013)

IV — La possibilité d’une disparition

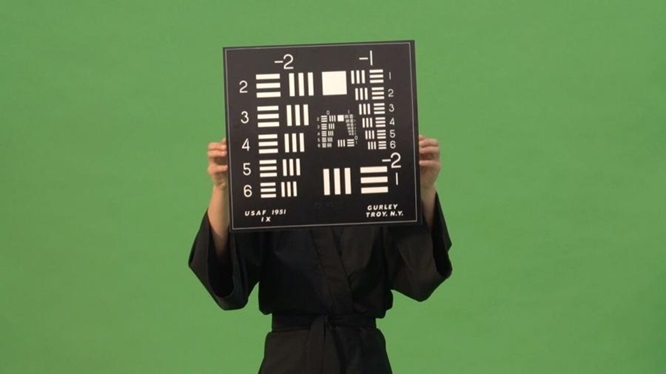

Habiter une zone militaire ou une résidence sécurisée, être une femme de plus de 50 ans, être pauvre, quitter le champ de la caméra : la vidéaste allemande Hito Steyerl, avec How Not to be Seen : A Fucking Didactic .MOV File, propose une étude en cinq leçons sur la potentialité de s’effacer, de s’extirper d’un régime de totale visibilité de l’image numérique. Comme en témoigne la liste non exhaustive des chemins à emprunter pour disparaître qui est reproduite ci-haut, l’effacement ne relève pas simplement d’un idéal à atteindre, mais d’une façon de nommer l’iniquité constitutive des régimes de représentation habituels. L’approche maligne de Steyerl s’ancre dans un profond investissement des composantes de captation numérique. En son centre se retrouve la figure d’une mire de résolution apposée au sol du désert de la Californie par les forces aériennes étatsuniennes. L’usage de ce test optique, qui vise à mesurer la qualité des systèmes d’imagerie, est décliné en une suite de conseils pratiques aux degrés d’applicabilité variables : serait-ce possible de se rendre plus petit·e qu’un pixel ?

Et dans In Order Not To Be Here (2002), Deborah Stratman développe un nouveau genre de film d’horreur composé majoritairement de représentations nocturnes de lieux vides typiques de l’imaginaire banlieusard étatsunien. L’accumulation de plans fixes de ces espaces inhabités traduit une atmosphère de mutisme étouffant : si j’y étais, ma présence physique serait tellement peu accueillie dans ces lieux de passage qu’elle acquerrait une visibilité totale. Certaines séquences sont tirées d’archives policières, comme dans son ouverture qui présente des forces policières accompagnées de chiens s’approchant d’un suspect. Les corps sont flous, dissimulés par le grain de l’image et, sous la technologie infrarouge de captation, s’apparentent davantage à des fantômes indistincts qu’à des individus. La seule présence humaine, hors de cette initiale apparition rapide, est celle d’un homme fuyant, dans une image elle aussi en infrarouge captée par Stratman à partir d’un hélicoptère et à laquelle se superpose l’archive d’un enregistrement audio d’une course-poursuite policière. Sous sa première apparence de film paranoïaque, In Order Not To Be Here investit le regard spectatorial d’un espoir qui sera assouvi, car l’homme qui court sans relâche arrivera à se déloger de l’ubiquité de la caméra qui ne pourra finalement suivre son déplacement.

S’extraire de l’image, fuir hors-la-carte, dénicher la tactique qui permettrait de ne pas être vu·e·s : le dernier axe de cette étude partielle des relations à l’image restera pourtant le pendant rêvé des dynamiques spéculaires précédentes. Il s’apparente à une spéculation bien loin des penchants technocrates de notre ère, mais les pratiques de Steyerl et de Stratman s’ancrent dans une compréhension approfondie des technologies de représentation qui leur enjoint de réfléchir l’effacement comme un autre type d’investissement face à celles-ci et d’identifier la potentialité de leur hors champ non captés.

Ce portrait de la diversité des rapports d’engagement au régime de l’image et de la surveillance n’est en aucun cas exhaustif. Il s’agit au contraire d’une liste évidemment partielle de pratiques qui refusent de voir la représentation filmique comme le pendant onirique du réel. Elles peuvent ainsi nous rappeler l’importance de réfléchir les dimensions représentationnelles du cinéma en ce qu’elles peuvent pointer des manières d’existence qui conçoivent qu’observer peut relever du faire, et elles dessinent finalement les contours nécessaires d’une éthique de l’attention dont il faudrait poursuivre la défense.

[2] Ibid., 6.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |