Essai | Discours

Avant-Propos — dans la bouche

J’ai eu une enfance minérale. Du béton, de l’acier et de la tôle. Des nuages de fer. Le ciel souvent arbore la même couleur que les grilles de l’usine. Des embarcations en tôle accueillent jusqu’à huit de ces corps auxquels le temps et la distance ont donné une forme concave qui facilite l’entassement.

L’enfant s’habitue au goût. Il arrache les molaires, coupe la langue, taillade les joues. La déchirure a la forme de la Méditerranée, ou de l’Afrique peut-être. Dès que l’on distingue un contour, dès que la pensée s’articule, tout se referme. L’enfant attend dans la bouche que la torture recommence, que la saveur coule entre ses dents. Elle s’arrête au seuil de l’insupportable. La douleur est assez aigüe pour étouffer le cri, pas suffisamment intense pour que s’échappe un hurlement. Elle est silencieuse. Elle laisse cicatriser.

Trois tours jalonnent le virage à la jonction des communes françaises de Lyon et Villeurbanne. Au rythme du défilement induit par le train, les passagers peuvent y lire une inscription. Scandée, martelée, burinée contre la rétine, la chair, enfoncée dans la gueule :

DU BÉTON DU BÉTON JUSQUE DANS LES TÊTES

Une enfance minérale ignore ce qui tient ensemble les merveilles du continent contre lequel ses os se cognent. Quelle matière refroidit le métal, scelle les briques, huile les moteurs ? Le goût ferreux.

Traversant Berlin pour la première fois, ce relent avalé si tôt qu’il affleurait la glotte refait surface. Les lignes ferroviaires découpent la ville, la langue sur les rails. Deux wagons compriment les gencives. Des roches frappent le palais. Les façades criblées de balles tracent une artère vers le Berlinale Palast. Des barricades entourent un tapis rouge. Demain, y défileront Tilda Swinton en trench noir, Robert Pattinson de cuir vêtu, Jessica Chastain et Timothée Chalamet en ensemble rose. Il surplombe l’avenue. L’enfant lève les yeux. Le goût ferreux inonde les rêves. L’enfant interroge l’ours : quel sang abreuve ta peau si rouge ?

*

Rappel des faits

En 2023, Carlo Chatrian annonce sa démission, déclarant que « les conditions pour [qu’il] continue en tant que directeur artistique n’existent plus ». Le ministère allemand de la Culture est soupçonné d’orchestrer un revirement administratif lui accordant un droit de regard sur la programmation. De multiples articles accusent une ingérence menaçant la liberté d’expression et la liberté éditoriale d’une institution ayant toujours revendiqué son engagement artistique, culturel et politique. Ni le gouvernement ni le festival ne répondront à ces inquiétudes. Une pétition signée par de nombreux cinéastes contemporains exige le maintien de Chatrian. Aucune réaction. Dans ce contexte, la 74e édition a fait couler plus d’encre par ses polémiques que par ses films. Au cours de celle-ci, l’ambition politique de l’organisation — qui avait pourtant su se faire insidieuse, discrète, silencieusement meurtrière — a révélé son alignement au soutien indéfectible de l’Allemagne à Israël et ce en dépit de l’ordonnance d’« Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza » [1] émise par la Cour internationale de justice le 26 janvier précédent.

Le problème c’est que nous ne savons pas nous taire. La Berlinale nous a même longtemps encouragés à penser au cinéma comme un geste de résistance, récompensant année après année des paroles à haute teneur critique. Sur la scène, Mati Diop — primée pour Dahomey, manifeste en faveur de la réparation des pillages coloniaux — Eliza Hittman, membre du jury dont l’appel au droit à l’avortement Never Rarely Sometimes Always a été couronné du grand prix en 2020 —, et Ben Russell — présentant Action directe, dernier lauréat de la section Encounter savant sa fermeture (dédiée aux visions indépendantes et radicales, elle ne pouvait pas faire long feu) — arborent un keffieh palestinien et demandent un cessez-le-feu. Incapable de contenir la pensée qu’il a enfantée, considérant sa propre progéniture comme une bête déviante, l’ours se ronge les griffes. Comment pourrait-il maintenir la supercherie de la liberté tout en polissant les manipulations génocidaires soutenues par l’état allemand qui le tient en laisse ? Dans le creux d’un virage trop rapidement initié, l’intervention du cinéaste israélien Yuval Abraham qui co-signe No Other Land avec le journaliste palestinien Basel Adra, fait déborder le tonneau des Danaïdes.

« Nous sommes devant vous maintenant, Basel et moi avons le même âge. Je suis Israélien ; Basel est Palestinien. Et dans deux jours nous retournerons dans un pays où nous ne sommes pas égaux. Je vis sous le droit civil et Basel sous le droit militaire. Nous vivons à 30 minutes l’un de l’autre, mais j’ai le droit de vote. Basel n’a pas de droit de vote. Je suis libre de me déplacer où je veux dans ce pays. Basel est, comme des millions de Palestinien·ne·s, enfermé en Cisjordanie occupée. Cette situation d’apartheid entre nous, cette inégalité, cela doit cesser. »

En verbalisant la démonstration sans équivoque de la violence des colons en Cisjordanie offerte dans leur film, ce discours met le festival face à ses contradictions. Abraham est alors sujet à de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias allemands dont le positionnement a déjà été très largement tiré du côté de la diffamation conservatrice. Kai Wegner, maire de Berlin, assène le coup de grâce, enflammant les foules d’extrêmes droites et mettant un terme définitif à tout espoir de résistance par la parole. Il le fait dans un tweet : « L’antisémitisme n’a pas sa place à Berlin, et cela vaut aussi pour la scène artistique. J’attends de la nouvelle direction de la Berlinale qu’elle veille à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus. » [2]

Les jeux sont faits : peu importe l’absurdité d’accuser d’antisémitisme un réalisateur israélien dénonçant un génocide prouvé par plusieurs instances humanitaires internationales, peu importe la longue tradition protestataire du festival, peu importe les nombreuses déclarations racistes du gouvernement de Netanyahu, peu importe qu’Abraham n’appelle à rien d’autre qu’à l’égalité, peu importe. « Mes morts sont plus morts que tes morts », commentait Chris Marker dans Level 5 au sujet de la commémoration discriminée des victimes de la bataille d’Okinawa. Le monde se divise, l’Allemagne excave la plaie d’un Holocauste pour en légitimer un autre. La Berlinale suit. D’un côté, ceux qui s’en vont avant que la censure ne s’empare de tout, à savoir Carlo Chatrian accompagné de son directeur de programmation Mark Peranson, condamnent la « militarisation » et « l’instrumentalisation » de l’antisémitisme à des fins politiques alors que des menaces de mort ont été reçues par les réalisateurs de No Other Land. De l’autre côté, pas question d’appeler à l’apaisement, il s’agit au contraire d’exalter les groupes fascisants et de faire comprendre à la scène artistique qu’à moins de s’aligner avec le discours imposé, aucune tribune publique ne leur sera accordée.

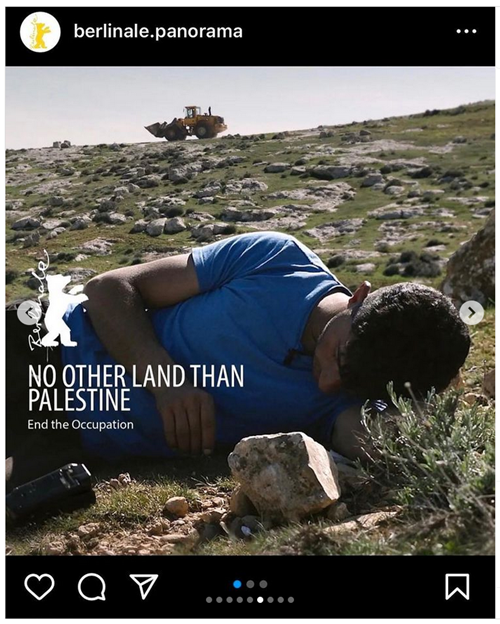

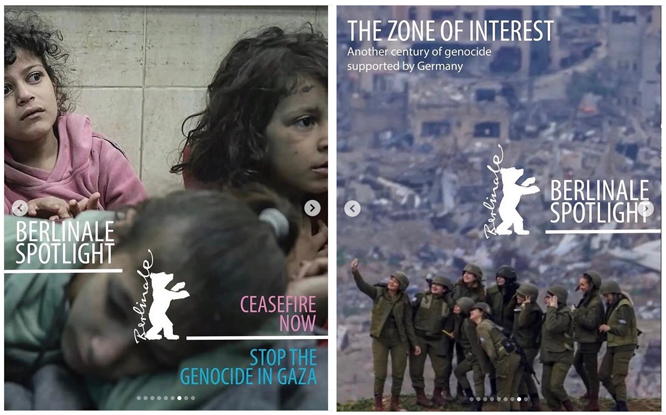

Quelques jours après la cérémonie de clôture, la polarisation se matérialise dans le piratage de la page Instagram du festival où est publiée une série d’affiches détournées en slogans pour la paix. On peut notamment y voir une photographie d’une jeune Gazaoui sous des décombres accompagnés du titre « GAZA, MON AMOUR / End the German funded State Terror » ou un groupe de soldats israéliens prenant un selfie sous l’inscription « THE ZONE OF INTEREST / Another century of genocide supported by Germany ». Le logo de la Berlinale apparait également sur l’ensemble des images. Le lendemain, la direction partage un communiqué intitulé Berlinale Files Criminal Charges Over the Spreading of Anti-Semitic Posts / Criticism of Statements Made by Artists at the Berlinale Award Ceremony. Nous avons compris à ce stade que, pour eux, la liberté est antisémite et qu’elle n’a pas lieu d’exister :

« Dimanche 25 février, le compte Instagram de la section Panorama de la Berlinale a été brièvement piraté, et des publications d’images et de textes antisémites concernant la guerre au Moyen-Orient, portant le logo de la Berlinale, ont été publiées sur le compte. Ces déclarations ne proviennent pas du festival et ne représentent pas sa position. Les publications ont été immédiatement supprimées et une enquête a été lancée pour déterminer comment cet incident a pu se produire. » [3]

Afin de rédiger cette synthèse, j’ai épluché des articles parus entre novembre 2023 et septembre 2024. Dans cette même période, plus de 40 000 personnes sont tuées dans la bande de Gaza conduisant un « comité spécial [de l’ONU] chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés » à déclarer que les méthodes employées par Israël correspondent aux caractéristiques d’un génocide [4]. Pourtant, la plupart des médias adressant la situation de la Berlinale évitent par une série d’acrobaties linguistiques de prendre une position trop favorable aux Palestinien·ne·s. Deux types de couverture apparaissent. Les médias de droite et d’extrême droite brandissent l’argument de l’antisémitisme faisant l’impasse sur toutes les preuves avancées par l’ONU ou Amnistie internationale. Les médias critiques choisissent presque systématiquement la prudence, se contentant de citer les discours et de présenter les faits sans jamais avoir recours à des éléments externes et en évitant tout positionnement idéologique trop explicite. L’objectivité journalistique est à deux vitesses. L’impunité accordée par les gouvernements occidentaux à la campagne israélienne nourrit une omerta sanguinaire. C’est dans ce climat que les espoirs de résistance interne s’estompent et que les rumeurs d’un boycottage de l’édition à venir commencent à circuler.

Édition 2025

Le 7 février 2025, le PACBI (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel) appelle au « boycottage de la Berlinale 2025 en raison de sa complicité avec le génocide israélien contre 2,3 millions de Palestiniens à Gaza » [5]. Le texte rappelle la condamnation par « la ministre de la Culture, Claudia Roth, le maire de Berlin, Kai Wegner, le sénateur chargé de la Culture, Joe Chialo, et le chef de l’État allemand, le chancelier Olaf Scholz » des « cinéastes qui ont refusé de garder le silence ». Il invite ces derniers, « les membres du jury, les membres de l’industrie et tous les autres [à] se retirer » afin d’éviter que la Berlinale poursuive sa campagne de artwashing, « blanchiment par l’art du partenariat de l’État allemand avec le génocide israélien ». En employant cette expression, le boycottage souligne le rôle déterminant d’un festival comme la Berlinale dans le maintien d’une écologie du savoir. Il ne s’agit pas ici seulement d’une censure cinématographique mais bien d’un projet menant à « normaliser et blanchir les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide, le crime des crimes » et nourrissant ainsi la résurgence des idéologies fascistes en Israël et en Europe. Le texte parle également de « journocide » et de génocide culturel en s’appuyant sur le rapport du comité de l’ONU : « Au milieu de la dévastation de Gaza, l’escalade de la censure des médias par Israël, la suppression de la dissidence et le ciblage des journalistes sont des efforts délibérés pour bloquer l’accès à l’information au niveau mondial. » Le texte se conclut en mentionnant l’arrivée au pouvoir de Donald Trump et le soutien d’Elon Musk au parti d’extrême droite allemand de l’AfD. S’il reste difficile d’évaluer l’impact réel de cet appel, sa publication a permis de rendre visible une situation que les médias internationaux se sont évertués à passer sous silence. De nombreux contre-évènements à la Berlinale sont annoncés dans les jours suivants. En guise de réponse, la nouvelle directrice Trucia Tuttle à la tête d’une équipe ayant subi une purge drastique déclare au Hollywood Reporter qu’elle souhaite « le retour du glamour et la fin du drame. » [6]

On la retrouve sur le tapis rouge de la soirée d’ouverture accompagnée des acteurs Christian Berkel, Andrea Sawatzki et Ulrich Matthes ainsi que de la journaliste Düzen Tekkal. Chacun·e d’elleux tient entre ses mains, à hauteur de poitrine, une photographie de l’acteur et otage israélien David Cunio, sujet de A Letter to David de Tom Shoval, l’un des rares films de la programmation traitant de la question israélo-palestinienne. En prétextant une dépolitisation de son discours au profit d’un rapport humanitaire attaché aux sensibilités individuelles — ce portrait familial personnifiant le soutien au gouvernement israélien — le festival poursuit une logique d’omission volontaire. Le film met ainsi l’accent sur la souffrance au lendemain de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, associant l’ensemble de la population gazaouie à l’acte terroriste. Sous les paillettes comme à l’écran, la solidarité avec les otages israéliens se défait des accusations d’antisémitisme tout en justifiant l’absence de perspective palestinienne. Cependant, de nombreux cinéastes prendront la parole contre la violence idéologique du festival.

De discours en discours

Jun Li, réalisateur de Queerpanorama, ouvre le bal en introduisant la projection de son film avec les termes suivant : « Des millions de Palestiniens étouffent sous le joug de l’État colonial israélien, financé par l’Occident. » L’Allemagne est un soutien financier et militaire d’Israël et la censure fait partie d’un projet propagandiste plus large. « L’administration allemande, ainsi que ses institutions culturelles, y compris la Berlinale, contribuent d’une manière ou d’une autre au génocide, au meurtre brutal et à l’effacement du peuple palestinien. » Jun Li est immédiatement pris à partie par une personne dans le public qui, en demandant « Free Palestine from Hamas? », rejette la responsabilité du génocide par une rhétorique du détournement associant toute forme de soutien au peuple palestinien à une adhésion aux méthodes du mouvement politique islamiste.

:: Kinga Michalska [Berlinale 2025]

Le même piège sera tendu à lae cinéaste Kinga Michalska. S’appuyant sur la mémoire de l’holocauste en Pologne traitée dans son film Bedrock, lae réalisateur·rice insiste sur la lenteur des processus de reconstruction « des infrastructures, de la confiance, de la mémoire et de la sécurité ». On lui lance alors : « Libérez les otages ! » Iel répond avec un calme remarquable : « Oui, libérez les otages. Je souhaite que tous les otages israéliens et palestiniens rentrent chez eux. » Alors que le public poursuit sa protestation d’invalidation de la lutte palestinienne, la productrice Danae Elon intervient pour mettre un terme à un échange de plus en plus houleux. « En tant que Juive, ancienne Israélienne et productrice dans cette salle regardant ce film pour la première fois, l’une des choses les plus frappantes que j’ai remarquées est qu’Israël ne s’est jamais réconcilié avec l’expulsion du peuple palestinien en 1948 et les mensonges qui nous ont été servis. Tout un pays a ainsi pu croire que ce qui se passe aujourd’hui à Gaza n’est pas un génocide. »

Au gré des interventions, le paradoxe d’une parole à la liberté délimitée devient si flagrant que la ligne éditoriale s’effrite, comme atteinte d’une maladie auto-immune. En programmant des documentaires résistant aux appareils médiatiques par une parole redonnée aux oubliés — qu’il s’agisse des luttes queers ou des plaies encore ouvertes de la Shoah —, la Berlinale a réuni les conditions de sa propre déchéance. Jacob Krese, à la suite de son court métrage savamment appelé Prekid vatre (« cessez-le-feu » en bosniaque), déclare : « Nous faisons tous ces films qui parlent de guerre, de déplacement, de colonisation, de justice, nous remplissons les festivals de contenu politique. Et lorsqu’il y a un génocide à Gaza financé par nos gouvernements, nous n’avons même pas droit à une déclaration publique des festivals affirmant le droit des Palestinien·ne·s à la vie, à la dignité et à la liberté. » En résulte une inconciliable friction entre un cinéma perçu comme acte de mémoire et un geste de propagande menant, dans les mots de l’écrivain allemand W. G. Sebald, à une amnésie collective. C’est à ce texte que choisit de se référer Manuel Embalse, monteur sur le documentaire d’archive Under the Flags, the Sun de Juanjo Pereira, pour condenser en quelques phrases d’une grande intelligence sensible la portée d’un effort collectif de réparation :

« Je me souviens d’un texte de Sebald, écrivain allemand qui a développé le concept d’amnésie collective, dans son livre sur l’histoire naturelle de la destruction : “La reconstruction du pays après la dévastation causée par les ennemis interdisait tout regard en arrière. Elle l’a fait à travers l’immense quantité de travail et la création d’une nouvelle réalité sans visage, poussant la population à ne regarder exclusivement que vers l’avenir et à rester silencieuse sur le passé.” En tant que monteur, je sais qu’avec le cinéma, nous pouvons faire quelque chose contre cette amnésie collective mondiale, et je suis reconnaissant d’avoir fait partie de l’un de ces films et d’avoir essayé de révéler la mémoire perdue du Paraguay. Liberté pour la Palestine. Et continuons à dire non à l’ultra-droite dans le monde ! »

Quelques jours plus tard, au hasard d’un restaurant turc, Manuel Embalse m’apprend qu’une partie des discours ont été prononcés avec l’accord des programmateur·rice·s. Il existe donc une diversité de positions au sein de l’équipe invalidant une condamnation unilatérale de l’ensemble de la Berlinale. À titre d’exemple, le programmateur présent lors du discours de Jun Li a largement été critiqué sur les réseaux sociaux du fait d’un langage corporel trahissant sa volonté d’interrompre le réalisateur. Un malaise d’autant plus palpable au fil des interjections virulentes du public. Par ailleurs, Jun Li est aujourd’hui le sujet d’une enquête judiciaire à la suite de son emploi de l’expression « from the river to the sea » considérée par la Cour fédérale de justice allemande comme un appel à la haine. Ce cas ne fait pas exception, de nombreux manifestant·e·s ont été condamné·e·s pour le même motif dans les derniers mois [7]. Au-delà du festival se joue une vaste campagne allant jusqu’à l’interdiction de l’arabe dans les manifestations ; une mesure pointée du doigt par Amnesty International [8] qui avait déjà produit un rapport sur le non-respect des droits humains sur le territoire allemand [9]. Dans les mots de Jun Li, j’entends pourtant un conte bien plus doux. C’est l’histoire d’une jeune fille née sur la rive est du fleuve Jourdain. Elle n’a plus vu sa grand-mère depuis plusieurs années parce qu’elle vit un peu plus sur les côtes de la Méditerranée et que les soldats devant la grande muraille lui interdisent de passer. Si les souvenirs qu’il lui reste ne se sont pas encore effacés c’est qu’elle nourrit le précieux rêve d’un jour aller de la rivière à la mer.

Ces dérives anti-démocratiques, incompatibles avec le devoir de mémoire rappelé par les discours, sont le point de départ du mouvement de boycottage considérant que toute collaboration avec le festival participe, d’une certaine manière, à valider ses agissements. L’atteinte à la notion même de collectivité ne rend-elle pas contre-productive toute tentative de réformer l’institution de l’intérieur ?

Le Forum, une programmation indépendante de la Berlinale tout en étant rattachée aux mêmes financements, s’est exprimée sur la Palestine en invitant implicitement le public à comparer le film Holding Liat de Brandon Kramer présenté dans leur section à A Letter to David, précédemment mentionné. Le film de Kramer traite du 7 octobre en accordant une place autant à la souffrance des victimes israéliennes que palestiniennes, déconstruisant ainsi la logique de primauté de la douleur. Cependant, l’absence de prise de position explicite signale un certain musèlement par le ministère de la Culture. La question est de savoir si le temps est aux accommodements, si les milliers de morts autorisent le marchandage avec des gouvernements aux tendances fascistes ou si cette forme de résistance ne fait que valider le système en nous donnant bonne conscience. Bien que le Forum soit cité comme un allié, une discussion avec certains artistes impliqués dans le boycottage laisse deviner une ambivalence à son égard : « Ces gens acceptent de donner une place à la Palestine tant que leurs emplois ne sont pas en danger », me dit-on. En face, les instigateurs de On Strike Berlinale ou de la Barlinale ne reçoivent aucun financement depuis deux ans. Dans le même temps, Tilda Swinton dénonce la volonté exprimée par Donald Trump de transformer Gaza en Riviera. Elle y fait un éloge désincarnée aux grandes notions humanistes de « souveraineté », d’« histoire » et d’« héritage » évitant de nommer explicitement la Palestine ou le génocide. Dans le cadre de On Strike Berlinale, le cinéaste libanais Ghassan Salhab qualifie cette intervention de supercherie médiatique dont le caractère non disruptif a pour principale fonction de contenter les consciences bourgeoises et de réaffirmer, en robe de satin, que « The show must go on ».

:: Q&A avec Ghassan Salhab pour Night is Day, à On Strike [Samy Benammar]

Les contre-évènements

Il m’apparaît essentiel d’ouvrir cette partie concernant les contre-évènements en retranscrivant l’intégralité du discours prononcé lors des soirées On Strike :

« Nous ne pouvons pas nier que tant de grandes œuvres ont été présentées à la Berlinale au fil des années. Nous ne pouvons pas non plus nier que la Berlinale, comme le reste de la scène culturelle financée par l’État à Berlin et en Allemagne, a choisi de promouvoir sans remise en question les politiques du ministère allemand des Affaires étrangères pendant le génocide en Palestine. Que ce soit par son soutien actif, son silence ou sa répression des voix critiques.

Nous ne pouvons pas non plus nier que l’Allemagne finance des propagandistes et blanchit le génocide en cours contre Gaza, en Palestine. Nous ne pouvons pas nier que, du fait de ce soutien hégémonique à ce massacre de masse, le monde change, et le monde de la culture aussi. Et nous, en tant que travailleur·euse·s et participant·e·s dans ces deux mondes, devons changer également.

La vérité est que, tant que le génocide se poursuit, le fonctionnement habituel des institutions complices est inacceptable. Les institutions culturelles allemandes ont activement facilité la censure et l’autocensure de plus de 200 travailleur·euse·s culturel·le·s et universitaires dont les activités ont été annulées en Allemagne depuis le 7 octobre 2023. Ces annulations ne sont que l’intensification de politiques antérieures, sans même parler des innombrables personnes qui n’ont jamais été invitées à présenter leur travail. Et cela parfois pour quelque chose d’aussi simple qu’un like sur les réseaux sociaux ou un message appelant à la justice pour la Palestine. Ainsi, vous, décideur·euse·s silencieux·ses dans les institutions culturelles allemandes, vous participez également au blanchiment du génocide israélien. Vous êtes les commissaires d’exposition qui décidez qui sont les nouveaux “artistes dégénérés” contemporains de l’Allemagne. Bien avant le 7 octobre 2023, nous étions outré·e·s par la colonisation de la Palestine. Depuis le 7 octobre, nous sommes plus révolté·e·s que jamais. Révolté·e·s par l’escalade meurtrière d’Israël. Révolté·e·s par l’impunité totale dont bénéficie Israël à l’échelle mondiale. Révolté·e·s par la manière dont les États financent, arment et justifient la destruction de vies en Palestine, ainsi qu’au Liban, au Yémen et ailleurs. Nous sommes révolté·e·s par ces régimes arabes qui prétendent soutenir les Palestinien·ne·s tout en facilitant la guerre génocidaire d’Israël. Tandis que la Berlinale se félicite d’être diversifiée, indépendante et audacieuse sur les sujets politiques brûlants qu’abordent les films qu’elle programme, elle fait une exception : les cinéastes et les films qui adoptent une position critique envers Israël. Ce deux poids, deux mesures tue. Il tue des vies. Le gouvernement allemand, ses institutions et la presse sont incapables d’admettre l’anéantissement flagrant de la vie à Gaza, parce que l’encadrement exceptionnel de la Shoah au-dessus de toutes les autres atrocités de l’histoire pousse l’Allemagne à répéter que le peuple contre lequel elle a autrefois commis un génocide — assimilé à tort à l’État d’Israël — ne peut commettre aucun mal, certainement pas son propre génocide.

Nous nous dressons contre ces mensonges. Nous nous dressons contre une culture qui obéit aux meurtriers et à leurs complices. Car la culture n’est pas innocente dans ce processus. Nous voulons créer de nouveaux espaces, de nouvelles communautés, trouver de nouvelles manières d’exister en dehors de ces circuits du mensonge et du meurtre. Aujourd’hui, nous sommes profondément humbles face à l’incroyable persévérance, à la résilience de vivre et à la résistance continue des Palestinien·ne·s. Cet événement [On Strike Berlinale] n’est pas une institution. C’est une forme décentralisée, non institutionnelle, de création d’espaces et de conversations, et cela est significatif, alors que la Berlinale et toutes les autres institutions allemandes se rendent constamment insignifiantes.

Nos événements se dérouleront sur la base de dons, et notre travail est bénévole. Nous souhaitons honorer les cinéastes avec des rémunérations symboliques, et nous reverserons la majeure partie des dons aux personnes que ce gouvernement affame, fait souffrir et tente d’anéantir chaque jour.

Nous sommes certain·e·s des “artistes dégénérés” contemporain·e·s. Bienvenue, et rejoignez-nous ! »

En se réappropriant l’expression « artiste dégénéré », initialement employée par le régime nazi pour qualifier l’ensemble des arts modernes alors prohibés, l’organisation assimile l’orientation culturelle contemporaine à la censure mise en place en 1939. Un ton radical contraint par une répression gouvernementale grandissante. En se présentant comme « certains de ces artistes », la déclaration insiste aussi sur une dynamique collaborative. Pas moins de cinq manifestations artistiques se sont tenues en parallèle de la Berlinale si bien qu’une lecture superficielle pourrait y voir une forme de fâcheuse division. Cependant, la cohésion est rappelée par la mention des autres évènements dans les discours respectifs de chacune de ces programmations. Dès lors, cette multiplicité apparait plutôt comme un militantisme pluriel. Ce dernier tend à déconstruire la parole dominante sous deux modalités : en exprimant un soutien à la cause palestinienne et en reconnaissant que la situation appelle à une diversité de points de vue dans un dialogue non exclusif et non excluant. On retrouve ainsi des postures faisant front commun tout en développant chacune une réponse politique spécifique.

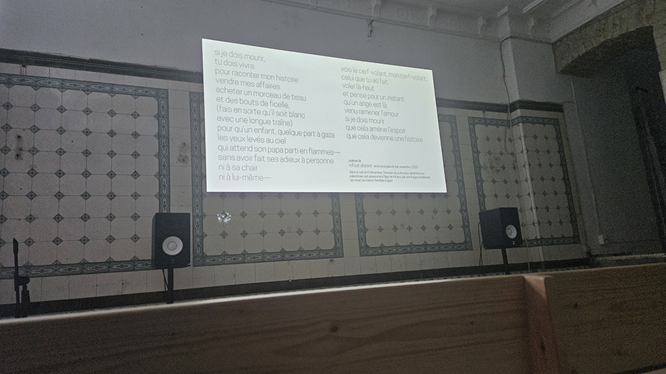

:: Projection sur les murs de la galerie Xanadu de la traduction française du poème If I Must Die de Refaat Alareer, écrivain et professeur de littérature palestinien assassiné par une frappe israélienne qui visait sa maison familiale à Gaza [Samy Benammar]

:: Q&A avec Carol Mansour et Muna Khalidi pour A State of Passion, à On Strike [Samy Benammar]

La Palinale présentait une réflexion théorique de recherche-action. Elle proposait, outre les projections, des panels questionnant les « dangers pour les activistes et artistes palestinien·ne·s concernant leur résidence », les « réseaux sociaux comme nouveau pouvoir mondial » ou encore le « droit de se raconter ». La Falastin Cinema Week organisée par Refuge Worldwide — une plateforme de collecte de fonds — répondait à une logique similaire mais en se concentrant uniquement sur les films. Ces deux initiatives se sont déroulées dans des espaces disposant de financements publics et/ou privés, permettant un accueil que l’on pourrait qualifier de chic en comparaison aux autres évènements.

On Strike prenait place dans une série de tiers lieux généreusement mobilisés pour l’occasion. Certains étaient annoncés publiquement tandis que d’autres nécessitaient une prise de contact directe avec les organisateur·rice·s pour obtenir l’adresse. Sur les murs de la galerie Xanadu, les tuiles de céramique craquelées laissent voir le béton de piliers allemands où j’ai cru apercevoir l’écho d’une autre époque. Dans le sous-sol d’un hangar habité par des collectifs d’artistes, le sentiment de révolte qui parcourait les corps agglutinés sur quelques chaises posées à même le ciment réchauffait plus la salle que le radiateur électrique de fortune. En investissant ces environnements, On Strike revendique la clandestinité comme seule possible émancipation. Dans ce contexte, la projection de Night is Day de Ghassan Salhab, retraçant la trajectoire du Liban entre 2019 et 2023 à travers un regard intimement politique, fut le lieu d’une convergence des luttes tant d’un point de vue cinématographique qu’humain. Ce fut également le cas pour le documentaire A State of Passion de Carol Mansour et Muna Khalidi au sujet du chirurgien anglo-palestinien Ghassan Abu Sittah. Cette convergence m’est apparue dans les images mais surtout dans les langues déliées durant les discussions. En marge d’un monde, quelque part sur le bord d’une autoroute urbaine, une forme de vérité refait surface. C’est le plus beau et le plus terrible moment dont j’ai été témoin dans cette semaine berlinoise. Le plus beau parce qu’enfin y était exprimée une profonde indignation, d’une fulgurante justesse. Le plus terrifiant parce qu’il révélait la violence d’un silence refermant toute échappatoire, emprisonnant toute autre voix. Alors que j’écris ces lignes, se met à circuler le discours de Yuval Abraham et Basil Adra recevant l’Oscar 2025 du Meilleur documentaire pour No Other Land : « Il existe une autre voie, une solution politique qui ne repose pas sur la suprématie ethnique et qui accorde des droits nationaux à nos deux peuples. Aujourd'hui, je me dois de souligner que la politique étrangère des États-Unis entrave cette voie. » Cet autre chemin, les débats de On Strike en traçaient les prémisses, au fil de tentatives habitées par le doute.

Masturbation is Easy, Finding the Video is Hard du collectif Badnam s’ouvre par une conversation avec un responsable du Goethe Institut énonçant ses nouvelles directives dans le cadre de l’organisation d’un festival dont ils sont partenaires en Inde. On y assure à la programmatrice une liberté totale « dans les limites » établies par l’institut. Après l’enregistrement, le film se compose d’une boucle de quelques secondes montrant des drones survolant la bande de Gaza que Thomas Filteau analyse dans son article. C’est autant cette proposition cinématographique d’une intelligence et d’une vivacité déstabilisante que l’échange qui l’a suivi qui me restent en mémoire. Le film de Badnam incarne une tentative de résistance dans le bombardement de violence, dans l’incrédulité la plus totale au rythme d’une campagne génocidaire qui ne semble plus en finir.

:: Le cofondateur de la Barlinale, Mackenzie Reid Rostad, au Tennis Bar [Samy Benammar]

Le dernier évènement que j’aimerais évoquer est la Barlinale qui s’est tenue pendant trois soirées consécutives au Tennis, un bar punk disposant d’une salle de projection rudimentaire en sous-sol. S’ouvrant elle aussi par une série de films sur la Palestine, la programmation étendait néanmoins le combat par un appel à une rupture avec l’industrie audiovisuelle dans son ensemble. La pensée coloniale est ici perçue comme une modalité de l’ambition capitaliste visible dans le déséquilibre financier entre les cinéastes et les festivals. Le cofondateur Mackenzie Reid Rostad affirme : « Notre concurrent a récemment supprimé la “liberté d’expression” de ses valeurs fondamentales et la censure que l’on trouve dans ce festival est soutenue par un cadre plus large d’exploitation. La précarité du personnel des festivals et le refus général de reconnaître les cinéastes comme des travailleur·euse·s compromettent notre capacité à nous exprimer. »

Des visuels détournant l’Ours dans une esthétique graffiti au caractère expérimental des films, tant dans leur forme que dans leurs moyens de production, cette première édition de la Barlinale est un manifeste en mouvement. Il ouvre le chemin à un cinéma dont la libération doit être engagée à chaque étape du processus. C’est pour cette même raison que la soirée de clôture commence avec le film Memoirs de Aaron Zeghers. Au-delà de son travail artistique, le cinéaste winnipegois est à l’origine de la plateforme Inverted Pyramid répertoriant les financements obtenus par les festivals et les rémunérations offertes aux cinéastes. Ce dernier exemple introduit l’élément sur lequel j’aimerais conclure cette traversée de la contre-édition 2025 de la Berlinale.

Le plus grand danger de la censure, c’est sa capacité à émailler le sentiment de communauté, à nous enfermer dans la solitude. Au gré des pérégrinations berlinoises, une évidence resurgit : les voix résonnent déjà entre les salles de cinéma. Il ne s’agit pas de construire de toute pièce une pensée alternative mais de prendre le temps de nous rappeler de son existence. Cette fonction fédératrice était autrefois assurée par la Berlinale entre autres festivals majeurs mais la censure qui s’installe de plus en plus profondément dans ces institutions nous contraint à inventer d’autres lieux de communion, sans quoi le silence nous séparera définitivement. Cette énergie est apparente dans le projet Some Strings, diffusé à Xanadu, qui réunit des dizaines de courts métrages réalisés aux quatre coins du monde. Individuellement, ce sont d’intéressantes tentatives formelles. Assemblées, les voix se complémentent en un acte de résistance. Il en va de même pour les discours prononcés au cours de ces deux semaines qui doivent être perçues comme une conversation. Cette pensée sociale du cinéma était particulièrement visible lors de la prise de parole de Celeste Rojas Mugica, membre du collectif chilien Cineastas por Palestina, dans le cadre du séminaire Doc Station organisé par la Berlinale. Descendant de l’estrade, elle est rejointe par les participant·e·s. Ces corps érigés sur la même ligne se font les miroirs d’un mouvement international que l’omerta peine à contenir. Dans la salle, ce n’est pas seulement la voix de la réalisatrice de Una Sombra Oscilante qui s’élève mais celle de chacune des personnes ayant refusé de se plier au mensonge meurtrier, de rester silencieuses au pied de l’Ours gorgé de sang :

« Palestine resists and the world observes.End the genocide.

End the colonial occupation.

Free Palestine. »

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |