1 | 2

(Photo : Mathieu Li-Goyette)

Environ une semaine avant le début du Festival Présence autochtone en 2023, l’organisation de l’événement nous contacte, Anthony Morin-Hébert et moi, pour un mandat hors du commun : l’invité d’honneur du festival, l’écrivain maori Witi Ihimaera, va passer une semaine en ville et la personne qui devait s’occuper de lui durant son séjour a dû se désister. L’année précédente, nous avions monté un dossier sur les cinémas autochtones du Canada, codirigé avec une partie de l’équipe du festival, qui connaissait bien notre intérêt pour la question et notre volonté, en tant que critiques de cinéma, de faire davantage face aux enjeux autochtones. C’est donc sous ces heureux auspices qu’on nous propose alors d’agir en tant que secrétaires personnels de Witi durant une semaine, en alternance, une journée chacun. Quelle semaine ce sera.

Les romans d’Ihimaera sont moins connus dans la francophonie qu’ils ne le sont dans les sphères anglophones, où il est considéré comme le premier grand écrivain maori, comme une force culturelle pour son peuple et plus largement pour le développement international de la littérature des Premières Nations. Ici, on le connaît mieux pour avoir livré le récit original et le scénario des films Whale Rider (Niki Caro, 2002) et The Patriarch (Lee Tamahori, 2016). Mais il faut surtout comprendre qu'Ihimaera est né en 1944, qu’il a été témoin de la résurgence maorie et qu’il est, plus qu’un romancier, le membre actif d’une lutte décoloniale à laquelle il a collaboré corps et âme depuis plus d'un demi-siècle et dont il est désormais l'une des figures de proue. Durant la semaine qui a précédé son arrivée, sachant que nous allions passer beaucoup de temps ensemble, qu’il allait bien falloir lui montrer Montréal et discuter avec lui des films du festival que nous allions voir ensemble, nous devions aussi rattraper au possible sa vaste carrière littéraire, découvrant un écrivain immense. Tangi (1973), Whanau (1974), The Matriarch (1986), The Whale Rider (1987) jusqu’à Maori Boy (2014) : les romans d’Ihimaera portent autant sur la légitimité d’un peuple à incarner son propre destin que sur une quête de subjectivité littéraire. Comment écrire sur la nature quand on la connaît si bien par des moyens qui échappent à la langue ? Comment parler des animaux d’apparences indistinctes mais reconnus parmi mille autres par les villages qui bénéficient de leur protection ?

Rendant à la vie non-humaine la spécificité de son existence, le style d’Ihimaera semble naître d’en-dehors de notre monde connu pour profiler des images qui échappent à nos perceptions anthropomorphiques et eurocentrées. En cela, il nous semblait intéressant de questionner celui qui s’intéresse non pas à ce que la forme romanesque peut tirer des récits autochtones, mais bien à ce que la littérature peut apporter aux récits autochtones et nous demander finalement comment les artistes des Premiers Peuples peuvent travailler à se réapproprier des formes dominantes.

C’est donc au terme de cette semaine d’accompagnement, la veille de son départ, que Witi Ihimaera nous accorde enfin cet entretien dans un café de la rue Sherbrooke, située en territoire autochtone non cédé.

*

Mathieu Li-Goyette : C’est parti.

Witi Ihimaera : J’espère qu’il y aura beaucoup d’édition et de montage, que l'article sera spécifique et direct, comme les bons romans.

MLG : Quand on s’est rencontrés il y a une semaine, vous m’aviez averti d’entrée de jeu que vous n’aimiez pas les entrevues, alors j’ai imaginé celle-ci comme une conversation, même si c’est surtout vous que j’ai le goût d’entendre — vous êtes un excellent conteur.

WI : C’est attentionné de votre part.

MLG : Pouvez-vous nous raconter votre premier contact avec le cinéma ? Comment ce cinéma vous racontait-il des histoires qui entraient en conflit avec les histoires que vous aviez entendues ailleurs dans votre jeunesse ? Les histoires transmises par votre famille, par votre père, votre mère, vos aîné·e·s…

WI : Ah oui, ça c’est une question d’entrevue. (rires)

Donc je suis né en 1944 et ma première expérience cinématographique s’est produite à Waituhi, sur l’île d’Aotearoa, qu’on appelle aussi la Nouvelle-Zélande, alors que les Maoris étaient encore une population très rurale. Nous avions un cinéma dans la communauté, installé dans une hutte faite de vieilles feuilles de métal. Toutes mes premières expériences de cinéma ont eu lieu dans cette boîte de conserve. C’est là que j’ai découvert Charlie Chaplin, dont le personnage vivait parfois dans des installations très rudimentaires comme la mienne. The Gold Rush (1925) demeure mon plus vieux souvenir de cinéma.

Évidemment tout ça c’était du cinéma muet, sans bande-sonore, et c’est comme ça que j’ai grandi. Ce cinéma muet, ces films de Chaplin, avaient ceci de particulier qu’ils étaient donc complètement silencieux — ils ne parlaient pas. Ça m’a rapidement interpellé en me rappelant ma condition de Maori ; nous étions un peu comme des Charlots, sans voix. On ne pouvait jamais aller au-delà de notre réalité à travers le cinéma, on demeurait muet·te·s dans et par le cinéma, en quelque sorte, à un point tel que depuis ce temps, le cinéma muet demeure une de mes formes artistiques préférées puisqu’à un niveau conscient ou inconscient, il me semble parler de notre condition de Maori·e·s plus facilement. Le travail des expressionnistes allemands, par exemple, a été un choc immense pour moi, en particulier le Sunrise (1927) de F.W. Murnau et plus encore son Tabu (1931) tourné dans le Sud du Pacifique en Polynésie. C’est en regardant ces films que j’ai découvert ce qu’était la mise en scène [NDLR : en français dans la conversation] au cinéma. C’est aussi là que j’ai tout appris au sujet du montage. Au fond, on apprend à peu près tout ce qu’on doit savoir du cinéma en regardant les films de Murnau. Il montrait les gens les plus ordinaires mais dans une production qui était si cinématographiquement sophistiquée… Quand je suis devenu écrivain, la simplicité de la mise en scène de Chaplin, la sophistication de celle de Murnau sont demeurées des modèles que j’ai toujours tenté de reproduire. Et on ne parle même pas du Dernier des hommes (1924) de Murnau ! Quel film incroyable ! Comment peut-on faire une œuvre à la fois si politique et si personnelle ?

Ou encore, lorsque Murnau va en Polynésie avec Robert Flaherty pour coréaliser ensemble Tabu, quelle entreprise c’était ! Il faut évidemment se rappeler que Flaherty est aussi le réalisateur de Nanook of the North (1922), et on comprend mieux comment les deux cinéastes arrivent à se rejoindre autour de ce projet, où vous avez ces artistes européens, fascinés par l’anthropologie et le contact avec l’Autre.

Donc voilà mes premières expériences de cinéma, dans cette conserve de métal de Waituhi, à regarder ces images intermittentes qui me racontaient des histoires, qui me communiquaient des émotions. Je me disais que si c’était possible pour ces personnes de se rendre jusque dans le sud du Pacifique pour raconter des histoires, peut-être qu’un jour quelqu’un comme moi pourrait à son tour raconter nos histoires du sud du Pacifique.

:: Tabu (F.W. Murnau, 1931) [Murnau-Flaherty Productions]

:: Nanook of the North (Robert Flaherty, 1922) [Les Frères Revillon]

MLG : J’imagine qu’en grandissant, votre rapport au cinéma change en même temps que le cinéma se métamorphose complètement. Ces films muets ont bien fini par être remplacés…

WI : Exactement. En Nouvelle-Zélande, le système de distribution favorisait les programmes doubles qui rendaient la diffusion moins coûteuse et risquée. Le premier film était souvent un drame romantique et le second avait tendance à être un western. C’est là que j’ai découvert toutes ces histoires de cowboys et d’indiens qui m’ont aussi profondément influencé.

Il y a un auteur étasunien qui est depuis tombé dans la disgrâce [NDLR : à la suite d’allégations d’agressions sexuelles en 2018], Sherman Alexie, qui a grandi dans un contexte semblable et qui en parle dans ses romans. On parle tous les deux d’être éduqués par des tropes récurrents au sujet des Blancs et des Autochtones. Il a grandi dans une réserve de la nation Spokane et il a signé des romans et des recueils de nouvelles comme Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven (1993), Reservation Blues (1995), Indian Killer (1996), The Toughest Indian in the World (2000) ; enfin, des romans qui démontrent bien le point de vue d’un Autochtone qui grandit en regardant des films, et en particulier des westerns qu’il croit d’abord être très glamours. J’ai grandi de la même manière, à l’autre bout de la planète, à examiner les mêmes films montrant le même genre de relations entre des Blancs et des Autochtones. Or, comment se fait-il que dans ces récits les Autochtones ne gagnent jamais ? Comment se fait-il que les Autochtones ne ressemblent pas vraiment à des Autochtones, qu’il s’agissait surtout de Blancs avec le visage peinturluré ?

Alors même si ces films portaient sur des protagonistes blancs — les cowboys —, je pense que moi-même et les autres Maori∙e∙s dans le public avons toujours été à la recherche du récit alternatif qui échappait à ces histoires. Quelles histoires pouvaient être racontées lorsqu’il ne s’agissait pas de ces récits sur des Autochtones en train de galoper en rond autour des wagons des colons ? Parce que, vous savez, c’est de la foutaise ces images ! Personne ne se bat comme ça ! Bien sûr que dans ces scènes-là les Autochtones se font abattre comme de la chair à canon… Enfin, les Autochtones étaient alors soit des adjuvants ou bien ils étaient malfaisants, ou encore ils étaient comme Magua dans The Last of the Mohicans, un Autochtone sanguinaire capable de tuer d’autres Autochtones. Alors en grandissant j’ai plutôt commencé à me voir dans le dernier des Mohicans, comme Chingachgook, qui agit comme une sorte de pont entre la culture blanche et la culture autochtone.

Ensuite, ce que j’ai réalisé au fil du temps, c’est que Magua le Huron est un antagoniste pas si méchant que la narration ne le décrit. Il essayait simplement de se battre contre les Anglais et contre les Mohicans afin de sauver sa tribu et de lui procurer les meilleures opportunités possibles… Enfin, tout ça pour dire que ces premières expériences ont complètement formé mon premier rapport à l’art de raconter, à la littérature et à toutes les questions raciales qu’elle peut porter en elle.

MLG : Vous parliez de la facilité, pour une personne maorie, de se projeter à l’écran face à un film muet… Vous rappelez-vous la première fois que vous avez entendu la langue maorie au cinéma ?

WI : Je ne pense pas que j’ai entendu du maori à l’écran avant le début des mouvements de décolonisation plus larges qui ont frappé le cinéma mondial dans les années 1970 et 1980… Ça doit bien être avec les premiers films de Barry Barclay ou ceux de Merata Mita. Barry a fait un film, Ngati (1987), qui était en maori. Ensuite il a signé une autobiographie, Our Own Image (1990), et il a plus tard théorisé le concept de « quatrième cinéma » [NDLR : un terme servant à désigner le cinéma autochtone] et puis éventuellement un livre a été écrit sur son travail, Images of Dignity: Barry Barclay and the Fourth Cinema, par Stuart Murray (2009). La première fois ça devait donc être un peu avant, dans un film de Merata Mita, où on entend du maori depuis Bastion Point: Day 507 (1980), qui porte sur des manifestations assez semblables à celles que vous avez vécues plus tard [et qui ont été captées par Alanis Obomsawin dans Kanehsatake : 270 ans de résistance, 1993]. Elle a aussi réalisé Patu! (1983) et Mauri (1988), qui mettent de l’avant notre culture. Un autre film précurseur concernant la culture maorie au cinéma n’a pas été tourné par un cinéaste maori : il s’agit de Utu (Geoff Murphy, 1983). Le point commun de ces films est qu’ils montraient des images de résistance et de rébellion de notre culture, des images qui étaient encore rares à l’époque.

:: Bastion Point: Day 507 (Merata Mita, 1980) [Mita / Narbey / Pohlmann]

:: Ngati (Barry Barclay, 1987) [Pacific Films]

MLG : C’est donc durant les années 1970 que cette charge critique s’unifie autour d’artistes maori·e·s ?

WI : Oui, à peu près. Parallèlement aux parcours de Barclay et Mita, j’ai dû écrire pour m’extirper de ma condition coloniale en Nouvelle-Zélande, écrire pour me décoloniser [NDLR : au même moment, Barry Barclay réalise des films en langue anglaise avec des interprètes caucasiens, comme Ashes (1975), qui met en vedette Sam Neil dans un de ses premiers rôles]. Lorsque mon premier livre, Pounamu Pounamu, a été publié en 1972, il l’a été en accord avec les principes qui prédominaient alors dans l’industrie littéraire blanche. Ils ne voulaient pas d’un texte maori pleinement affirmé, full frontal. Il fallait que ce soit pensé pour un public pākehā [NDLR : terme pour désigner les Néo-Zélandais∙e∙s allochtones] et que ce lectorat puisse trouver le texte à la fois engageant et sympathique. Même s’il est parcouru par des sous-textes liés au militantisme maori de son époque, ce livre ne bénéficie pas de la même liberté de sujet que j’ai éventuellement eue à partir des années 1980.

MLG : C’est beaucoup d’années à écrire dans une forme d’autocensure.

WI : Absolument. Dans la culture maorie nous avons ce concept fondamental, le utu, qui consiste en une quête de réciprocité et d’équilibre. On l’évoque souvent, par exemple, lorsqu’il est question de justice réparatrice dans les relations entre notre peuple et les Pākehās. J’ai finalement eu mon utu avec mon roman The Matriarch, en 1986.

MLG : Je ne l’ai pas encore lu.

WI : Quand il est paru, The Matriarch a été un livre extrêmement confrontant en Nouvelle-Zélande. À peu près 500 pages. J’en suis encore très, très fier. C’est au sujet d’une femme qui part en guerre non seulement contre les Pākehās, mais aussi contre les Maoris, car elle vient d’une tribu où les femmes sont les cheffes, alors que dans la majorité des autres tribus maories c’est l’inverse et les hommes sont en tête. Vient alors le moment où ces dernières sont appelées à une rencontre avec le Premier ministre, à Wellington. Toutes les communautés maories sont invitées à s’exprimer, sauf la sienne qui n’avait pas été conviée. Elle s’immisce alors de force, avec des araignées tribales, car je voulais à ce moment-là que mon style puisse travailler des formes hybrides entre le monde réel, politique, et le monde spirituel, métaphysique. Elle exprime ainsi que ce n’est pas seulement notre terre ancestrale qui a été brisée, émiettée comme un vulgaire biscuit : ce sont aussi les toiles de ces araignées qui ont été déchirées par le piétinement pākehā de nos terres. Ce sont aussi les nids des oiseaux qui ont été détruits lorsque les bûcherons sont venus abattre nos forêts.

Alors elle se tient là, debout, pour protéger son droit de parole et sa nature. Elle est ce que nous appelons un kaitiaki, une gardienne des choses du monde — pas seulement du monde humain. Et parce que ce livre a été si transgressif, il est devenu un immense succès populaire en Nouvelle-Zélande, ce qui a lancé ma carrière pour de bon. Jusque-là j’avais écrit des recueils de nouvelles, quelques romans aussi, comme Tangi (1973) et Whanau (1974), mais c’est en écrivant The Matriarch que tout a changé pour moi et que j’ai pu cristalliser mon engagement à travers ma démarche littéraire.

MLG : J’imagine que c’est aussi à ce moment que vous commencez à réaliser qu’il y a d’autres forces décoloniales ailleurs dans le monde qui émergent, en littérature, en cinéma aussi…

WI : Exactement. Plusieurs films des années 1980 commençaient à pousser dans la même direction. À Hollywood, la condition afro-américaine est à ce moment mieux mise en valeur par le cinéma et ces films, de Spike Lee par exemple, qui commencent à avoir une grande influence sur moi et mes ambitions. Je commence à réaliser un peu mieux les problèmes de représentation face auxquels je me tiens et à quel point l’écran du cinéma blanc doit absolument être décolonisé, au même titre que la page de la littérature blanche.

À ce titre, l’important c’est toujours le contrôle de la production afin de garantir l’intégrité des voix maories qui participent au film. Vous voyez, lorsqu’on regarde en rétrospective cette période où ces cinémas marginalisés émergent, je pense que le monde des Blanc·he·s avait certaines attentes envers le cinéma autochtone, alors nous avons dû travailler à subvertir ces attentes et ces préjugés. Or en Nouvelle-Zélande c’était particulièrement difficile, car nous n’avions pas de lecteurs VHS ou DVD, pas d’industrie maorie pour se greffer à cette forme de distribution et vivre d’un public local. Nous avions seulement quelques productions, assemblées de façon bigarrée à travers différents systèmes de coproductions.

Par exemple, Once Were Warriors (1994), de Lee Tamahori, a été assemblé par mon amie Robin Scholes à l’aide d’argent européen, et réalisé principalement avec une équipe technique européenne, mais le réalisateur est maori… À l’opposé, l'histoire de Whale Rider (Niki Caro, 2002) vient de mon roman et j'ai coécrit le scénario, mais parce que la cinéaste n’est pas Maorie, les gens de mon peuple ne le considèrent pas comme un film maori. Ça a été la même chose avec White Lies (Dana Rotberg, 2013), qui vient d’un de mes romans, mais qui est réalisé par une cinéaste mexicaine. On ne le considère pas comme un film autochtone. Avec The Patriarch (2016), même si Robin est la productrice et que le scénariste John Collee est australien, on le considère comme un film autochtone parce que le réalisateur est Lee Tamahori et que c’est basé sur un de mes romans… Ce que j’essaie de dire c’est qu’on se concentre beaucoup sur l’identité du cinéaste quand on regarde en rétrospective ce qui fait qu’un film est autochtone ou pas. Oui on peut se dire que finalement peu de mes histoires ont été portées à l’écran par des Maori∙e∙s, mais il faut surtout savoir qu’à l’époque, il n’y avait aucune industrie cinématographique maorie.

:: Temuera Morrison (Jake Heke) dans Once Were Warriors (Lee Tamahori, 1994) [Communicado Productions / Avalon/NFU / et al.]

:: Antonia Prebble (Rebecca) et Whirimako Black (Paraiti) dans White Lies (Dana Rotberg, 2013) [South Pacific Pictures]

:: Temuera Morrison (Tamihana Mahana) et Nancy Brunning (Ramona Mahana) dans The Patriarch (Lee Tamahori, 2016)

[The Patriarch Limited]

MLG : Ça veut aussi dire qu’il faut plus de personnes maories dans plus de postes d’une production.

WI : Il y a quelques jours j’étais à un colloque et j’ai rencontré une jeune femme autochtone qui travaillait dans la production de films et c’est ce que je lui ai dit : « Nous avons besoin de toi. » On a beaucoup de jeunes qui veulent faire des films. Ils et elles veulent être cinéastes. Ils et elles veulent être, tu sais. Mais leurs films ne se rendront jamais sur aucun écran parce qu’ils et elles ont besoin d’un producteur pour leur trouver de l’argent, pour leur trouver un contrat de distribution, faire un budget journalier, dire aux cinéastes combien d’argent ils et elles peuvent dépenser durant cette journée de tournage, payer pour le montage, la postproduction… Les cinéastes ne peuvent pas s’en sortir sans toute cette infrastructure pour les appuyer. En Nouvelle-Zélande on travaille donc à construire cette infrastructure. On ne veut plus seulement former les gens qui font le film, mais aussi ceux qui lui permettent d’être produit.

MLG : Remontons un peu en arrière, à ces moments clivants, entre les années 1970 et les années 1980 ; aux années qui vous permettent de finir par écrire un roman comme The Matriarch. Durant les années 1970, lorsque vous essayez de percer, êtes-vous le seul écrivain maori de votre cercle ? Y avait-il des cinéastes ou des poètes maori·e·s avec qui vous trainiez ? À quoi ressemblait votre scène culturelle et à quel point vous mêliez-vous à la scène culturelle pākehā ?

WI : Comme je vous disais je suis né en 1944 et, dans mon village, nous étions environ une trentaine de familles. Je suis resté dans ce village jusqu’à temps que j’aille dans une école de Blanc·he·s pour poursuivre mon éducation à l’Université d’Auckland en 1963. Avant de m’y rendre, j’étais resté dans ma communauté ou dans le village pākehā avoisinant et mon rapport au cinéma ou à la littérature était strictement formé par des artistes blanc·he·s. Les films que je voyais étaient américains, des trucs comme Gunga Din (George Stevens, 1939) ou The Four Feathers (Zoltan Korda, 1945).

Toutes ces images étaient blanches. Et les images de personnes non-blanches qui s’y mêlaient étaient celles d'adjuvants un peu idiots ou de femmes autochtones amourachées du héros blanc, qui pouvaient mourir à la fin du film afin de lui permettre de rejoindre sa femme blanche. C’était ce type de monde, entièrement fabriqué et ne ressemblant en rien à la réalité dans laquelle je vivais. Toute mon éducation a ainsi été remplie de préjugés et de fabrications stéréotypées. Comment pouvais-je bien penser que j’allais pouvoir devenir un écrivain dans un tel contexte ? Je n’avais rien à conquérir sinon mon environnement immédiat. Bref, ça m’a pris d’arriver à Auckland et d’aller à l’université, de rencontrer d’autres bachelier∙ère∙s en lettres anglaises, puis en musique (je m’étais d’abord inscrit en musique), afin de commencer à avoir un peu d’ambition. C’était compliqué de s’y retrouver, d’emprunter le bon chemin… En maori nous avons ce mot, poutama, qui est le motif maori d’un passage, d’une sorte d’escalier vers l’excellence.

Donc vous voyez, à l’époque, j’allais à l’université et je n’étais exposé à aucune forme de culture maorie dans ce contexte. Tou·te·s les écrivain∙e∙s étaient anglais∙e∙s. Tou·te·s les musicien∙ne∙s étaient anglais∙e∙s. Il y avait un seul département où l’on discutait de la culture maorie et c’était le Département d’anthropologie ! Nous ne pensions pas du tout que nous pouvions réussir en tant que Maori∙e∙s alors nous voulions réussir comme les Pākehās. Leur culture était notre modèle.

Tout a changé quand Whina Cooper a entamé sa Great Land March de 1975, en marchant de Te Hāpua jusqu’à Wellington. À partir de cette manifestation qui a traversé le pays, la plupart des Maori∙e∙s ont commencé à réaliser qu’ils et elles devaient retrouver une sorte de sens de la destinée maorie, qu’il était finalement possible de nous remettre du Traité de Waitangi [NDLR : le traité de 1840 maintes fois bafoué entre les colons britanniques et les Maori∙e∙s qui devait garantir à ces dernier∙ère∙s leur souveraineté territoriale]. La marche de Cooper nous a donné envie de manifester à nouveau pour protéger nos droits et nos terres. Le militantisme a commencé à s’organiser à travers le pays, nous avons commencé à dire que ce Traité avait été une arnaque, que nous n’étions pas dans le pays du long nuage blanc (the country of the long white cloud) mais dans le pays du long brouillard blanc (the country of the long white shroud). C’était toute une rhétorique qu’il nous fallait donc construire pour mieux nous réunir. À ce moment, j’étais encore à l’université et c’est là que j’ai commencé à m’associer à d’autres activistes maori∙e∙s.

:: Motif poutama [1]

:: Merata Mita

MLG : Vouliez-vous déjà devenir écrivain ?

WI : J’ai toujours voulu être écrivain. Quand j’avais 15 ans, j’ai lu une anthologie de nouvelles néo-zélandaises et il y avait seulement un auteur maori, tou∙te∙s les autres étaient blanc∙che∙s, pākehās, et donc seulement un texte était destiné à notre peuple (our te whare — our house). C’était une sorte d’histoire biographique d’un Blanc qui était accueilli dans une communauté maorie avec générosité, mais qui ne savait qu’en remarquer la saleté, les puces, voire le potentiel démoniaque de ses hôtes qui auraient pu le capturer et le garder comme un animal de compagnie. Ça m’a tellement choqué que j’ai lancé le livre à travers la fenêtre de la bibliothèque de l’école et, pour me punir, on m’a martelé de coups de canne. À partir de ce moment, je me suis dit qu’il fallait que je devienne écrivain pour livrer un roman qui serait un antidote à ce type d’histoires empoisonnées, qu’il fallait que je fasse un livre qui puisse à son tour atterrir entre les mains de tous les gamins de Nouvelle-Zélande. Ce livre a fini par paraître en 1972, il s'agit de Pounamu Poumanu, et il est encore enseigné aux enfants du pays, à la fois les Maoris et les Pākehās ! J’ai toujours été à la recherche de ces antidotes littéraires afin de contrer ces attaques terribles sur une culture que je savais capable d’être scientifique, dotée d’une précision mathématique. Nous ne sommes pas seulement une culture artistique, nous avons aussi une culture politique, une culture intellectuelle.

Quand je parle à des étudiant∙e∙s de littérature qui veulent écrire des histoires maories [NDLR : Witi a enseigné la création littéraire à l’Université d’Auckland], je leur dis d’abord que leurs histoires doivent être différentes de celles des Pākehās. Si vous êtes maori·e et que vous écrivez une histoire maorie, ça doit paraître ! Vous ne pouvez pas écrire pour les Pākehās dans l’espoir peut-être que ce soit assez grand public et que ce soit un jour adapté au cinéma ou que ça devienne un roman à succès. Écrivez pour votre culture, demandez-vous pourquoi vous écrivez ; est-ce pour nous ou pour eux que vous le faites ?

Ça ne m’intéresse pas vraiment d’écrire pour les Blancs. Ça m’intéresse d’écrire pour les Maori∙e∙s, pour les Autochtones du monde entier, parce que justement il ne reste plus beaucoup d’Autochtones à travers le monde… Je veux écrire pour ceux et celles qui souffrent de la montée des eaux — alors qu’ils et elles n’y sont pour rien. Je veux écrire pour ceux et celles qui souffrent de la déforestation — alors qu’ils et elles n’y sont pour rien. Je veux écrire pour ceux et celles qui souffrent de la destruction de la biosphère — alors qu’ils et elles n’y sont pour rien. Quand j’écris pour ces personnes, je n’écris pas vraiment une narration, j’écris plutôt une histoire alternative à l’histoire officielle et dominante et j’essaie de le faire en étant le plus vindicatif et le plus impitoyable possible afin de construire des positions fortes, sur ces sujets et pour nos cultures.

C’est très bien que mes livres soient traduits en français vous savez, mais ce n’est vraiment pas pour cette raison que je les ai écrits.

MLG : Avez-vous eu des difficultés, au début de votre carrière, à trouver cette voix littéraire maorie ? À écrire votre culture dans la langue coloniale ?

WI : Bien sûr. Comme j’ai grandi à travers un système d’éducation britannique et que la culture maorie s’est essentiellement transmise par une voix orale qui se traduisait mal dans les formats anglophones, cela a toujours été un enjeu. Pour moi, la langue anglaise est une langue profane et mes romans existent dans un contexte d’altérité profonde ; en aucun cas la tradition maorie orale ne pourrait s’insérer dans quelque chose comme une construction romanesque. Il faudrait plutôt que ce soit de la poésie ou du théâtre, dans des formes moins syllabiques.

Alors j’ai dû travailler à trouver des manières de faire des compromis, parce qu’il fallait bien qu’on commence à écrire des romans. Croyez-moi, j’aurais préféré qu’un autre Maori le fasse avant moi et puisse me montrer le chemin… La voix que j’ai fini par trouver, je l’ai trouvée quand j’ai arrêté d’essayer de me conformer et d’apprendre un certain style d’écriture anglaise. Je l’ai trouvée quand je me suis décidé à écrire mon premier roman, où là j’ai trouvé ma voix naturelle. À mon avis, tous les écrivain∙e∙s ont soit une voix naturelle, une voix produite ou une voix éduquée.

La voix produite, c’est la voix qui connaît beaucoup, qui s’insère partout, celle qui vend le mieux. La voix éduquée, c’est la voix qui connaît sa French Theory et qui est consciente des discours déconstructionnistes, décoloniaux — même si elle demeure à peu près tout le temps un discours prisonnier de sa théorie. Alors il fallait que j’écrive naturellement, en me fermant les yeux, en permettant aux mots de venir et de sortir sans frapper une sorte de mur surconscient. Je sais que j’écris bien quand mes mots ne sortent pas de ma bouche ou de ma gorge, mais de mon corps au complet, quand les mots sortent sans rien heurter contre les parois de mon être. Alors là ma voix est plus large, plus naturelle, elle englobe davantage, et c’est là que je trouve mon rapport littéraire à ma culture, dans cette confiance et cette fidélité envers ma propre expérience maorie qui accepte de s’exprimer ainsi.

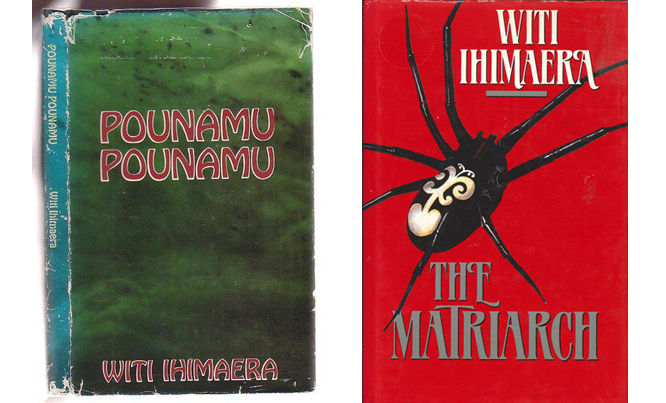

:: Pounamu Pounamu (1972) // The Matriarch (1986)

Bien entendu, ce n’est qu’une version de cette histoire. Il y a des Maori∙e∙s en Nouvelle-Zélande pour trouver que mes livres ne sont pas suffisamment maoris, que je n’utilise pas suffisamment le te reo [NDLR : la langue maorie]. C’est d’ailleurs pourquoi je retourne à l’école l’année prochaine, afin de peaufiner mon te reo et d’écrire un roman strictement en maori. Il va falloir que je déconstruise tous mes réflexes théoriques et grammaticaux de la langue anglaise afin de me construire une théorie personnelle du langage autochtone, avec une structure littéraire propre à ma culture, avec des symboles, des métaphores, une science, toute une métaphysique dans cette méthodologie que je vais devoir m’inventer afin de chasser le réflexe d’écrire en anglais et de me traduire en maori. Je dois apprendre à penser la littérature en maori. Je sais que ça va être difficile, mais en même temps toute ma vie d’écrivain semble m’avoir mené vers ce nouveau défi à relever.

De toute façon, j’adore ces défis qui me permettent d’apprendre à réfléchir la littérature différemment. J’ai écrit un ballet, par exemple, pour une troupe de Nouvelle-Zélande, et ça a très bien fonctionné, ça s’appelait The Wedding (2006). Vous savez, vous, comment écrire un ballet ? (rires) Je ne le savais pas plus, alors j’ai dû me frotter à cette institution très blanche qu’est une compagnie de ballet. Je les ai rencontré·e·s, je leur ai dit que je ne connaissais rien au ballet mais que je pensais avoir une bonne histoire à raconter à travers le ballet. Préparer les numéros, les situations de chaque scène, qui aura un solo, qui fera le duo, etc. J’ai appris à écrire une pièce de ballet au même titre que j’ai fini par apprendre comment écrire des scénarios pour le cinéma et des pièces pour le théâtre. J’ai même appris à être anthologiste. Mes nouveaux livres sont des anthologies d’écrivain∙e∙s maori∙e∙s. Deux anthologies d’essais et de fictions. 500 pages par volume.

Ce qui est bien avec les anthologies — et évidemment que j’invite vos lecteur∙rice∙s à se les procurer —, c’est que c’est la meilleure manière d’avoir la compréhension la plus ample des enjeux de notre culture et de la relève qui s’attèle à la raconter. J’ai dirigé une quinzaine d’anthologies jusqu’à présent et, chaque fois, j’essaie de m’entourer d’éditeur∙rice∙s plus jeunes que je peux mentorer. Je suis pas mal vieux ! Et c’est important qu’il y ait une relève éditoriale maorie qui puisse s’éditer et se mettre en livres… Enfin, je m’écarte du sujet.

MLG : En même temps, vous revenez pile à ce que vous disiez tout à l’heure au sujet de la production, de l’importance d’avoir aussi des personnes maories dans les postes qui encadrent la création.

WI : Oui, c’est vrai que ça revient au même.

MLG : Plus positivement, est-ce qu’il y a des influences littéraires, pas nécessairement maories, qui vous ont aidé à trouver cette voix intime dont vous parliez ?

WI : Avant que je n’entame ma propre décolonisation, j’étais fasciné par Faulkner et cette idée qu’il avait de mettre en scène ses romans dans ce lieu inventé de Yoknapatawpha. Ça m’a donné l’idée que je pouvais restreindre mes histoires dans la vallée de Waituhi où j’ai grandi… Et puis sinon, j’aime beaucoup les auteurs allemands, même si je les ai toujours lus en traduction. Des grands romans, comme ceux de Thomas Mann, m’ont énormément influencé quand j’étais plus jeune. Ensuite, lorsque j’ai entamé ma décolonisation, c’est surtout vers les écrivains afro-américains que j’ai regardé, comme James Baldwin, qui étaient à peu près les voix les plus près des nôtres, excepté qu’ils écrivaient à partir d’un contexte urbain et moi d’un contexte rural. Quand vous regardez Once Were Warriors, vous vous rendez compte que c’est à peu près un roman de Baldwin transposé chez les Maori∙e∙s.

Ensuite, ce n’est pas nécessairement une influence qui est directement dans mes romans, qui portent moins sur des sujets liés à la race que sur la culture maorie en tant que telle…

MLG : Savez-vous s’il y a une raison derrière ce choix ? Derrière une littérature, disons, moins écrite en tension ?

WI : C’est compliqué. À tort ou à raison, j’ai l’impression que l’art autochtone est soit un art fait sans argent, sans réel succès à la clé, soit un art qui nous montre à être en collision avec l’homme blanc. C’est soit l’un, soit l’autre. La majorité de nos artistes font des romans et des films à propos de cette collision avec l’homme blanc. Moi aussi je m’y suis mis, plus récemment, à travers de la fiction plus historique.

Plus récemment, j’ai écrit des livres davantage confrontationnels, comme The Parihaka Woman (2011), qui est au sujet de la chute de la communauté de Parihaka aux mains des soldats britanniques au milieu du XIXesiècle. Avant ça j’avais écrit The Trowenna Sea (2009), au sujet d’hommes maoris enlevés et incarcérés en Tasmanie à cause de leur militantisme. Ou encore Sleeps Standing Moetū (2017), qui porte sur les quelque 350 hommes, femmes et enfants qui se sont battu·e·s contre les Britanniques en 1864 à la Bataille d’Orakau. D’ailleurs c’est le prochain projet que j’aimerais adapter au cinéma, mais ça, c’est une autre histoire…

[1] Ash Puriri et Alison McIntosh, « A cultural framework for Māori tourism: values and processes of a Whānau tourism business development », Journal of the Royal Society of New Zealand, vol. 49, no 1. Fig. 2 (2019)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |