Dominique Leclerc est une artiste qui fait carrière à repérer les « signaux faibles » et à les transposer en créations multidisciplinaires aux thématiques avant-gardistes. Les tendances incertaines et émergentes, souvent absentes du radar médiatique, peuvent annoncer des changements radicaux qui reconfigurent l’avenir. Si vous ne l’avez pas encore découverte, je vous invite à sa rencontre afin de tâter le pouls de ses analyses et prédictions.

L’autrice, metteure en scène et interprète nous présente sa première réalisation, le documentaire Posthumains (2025), dont la genèse remonte à 2014. Le projet a pris un nouveau tournant en 2018, lorsqu’elle s’est associée à l’Office national du film (ONF). Ce long métrage, désormais accessible sur leur plateforme, est une série d’entretiens avec des cyborgs, biohackers et transhumanistes qui cherchent à déjouer la maladie, ralentir le vieillissement et défier la mort.

La première mondiale a eu lieu aux Rendez-vous Québec Cinéma le 23 février 2025. La salle du Cinéma du Musée était comble, et les réactions, vives. La séance Q&A qui a suivi la projection, en présence du professeur et auteur Nicolas Le Dévédec [1] et du Dr. Mathieu Moreau [2], animée par le journaliste Matthieu Dugal de l’émission Moteur de recherche, a enflammé la foule. Dominique et son entourage ne laissent personne indifférent.

Un peu plus tard en mars, j’ai assisté à sa pièce de théâtre Une vie intelligente, présentée chez Duceppe. Ce soir-là, 667 spectateur·ice·s ont participé activement pendant près de deux heures, sans entracte. Depuis que les artisan·e·s de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle (2018) ont approché la compagnie théâtrale de Dominique — Posthumains, qu’elle a cofondée avec Patrice Charbonneau-Brunelle —, le domaine de l’IA a explosé et ses outils ont été massivement adoptés par la population. Ce bouleversement a légèrement modifié leur mission initiale, qui était de mettre en lumière des sujets peu abordés dans l’espace public.

Cette entrevue captivante et instructive nous plonge au cœur du transhumanisme et de l’IA sous un prisme posthumaniste, féministe et engagé.

*

Mariane Laporte (ML) : Le titre « Posthumains » renvoie directement au courant de pensée posthumaniste. Paradoxalement, le documentaire explore en grande partie le mouvement transhumaniste, qui adhère à des valeurs très différentes, voire opposées. Comment envisages-tu la distinction entre ces deux postures ?

Dominique Leclerc (DL) : Il y a beaucoup de confusion autour du terme « posthumain ». La philosophie posthumaniste, de laquelle je me sens plus proche, accueille notre destin technologique en replaçant l'humain dans un contexte plus large, en dehors d'une logique purement anthropocentrique et rationnelle.

On est toujours en quête de contrôle. On essaie de prendre le dessus sur la nature. La médecine traditionnelle le fait déjà. Il y a des branches du transhumanisme qui me rassurent, qui sont plus progressistes. Mais pas celles qui sont centrées sur le « me, myself and I ». Les transhumanistes font la promotion de valeurs telles que l'allongement de la vie, l'augmentation cognitive et la migration spatiale. Les posthumanistes ont plus à cœur le bien commun, l'environnement, le féminisme, l'inclusion et l'intersectionnalité.

ML : En intégrant Francesca Ferrando, philosophe contemporaine reconnue mondialement pour ses contributions au posthumanisme, aspirais-tu à offrir une vision qui se détache du transhumanisme ?

DL : Oui, et c'est à elle que je m’identifie le plus. Le film se termine par un entretien avec le sociologue, bioéthicien et futuriste américain James Hughes, qui a une vision beaucoup plus progressive du transhumanisme. Il est très critique de la droite et des dérives possibles. Ça me donne de l’espoir. À la fin de l'entrevue, il dit qu’il faut repenser l’humanisme en étant plus en phase avec l’époque. Pour moi, la réponse à ça, c'est le posthumanisme. J'ai envie qu'on s'ouvre et qu’on porte attention à d'autres formes d'intelligence et de vie. Qu’on s’en inspire et qu'on les respecte.

ML : Dans Posthumains, tu te places souvent dans la peau de tes sujets. Cette approche est peut-être influencée par ta formation d'actrice. C'est particulièrement frappant lorsque tu t'allonges au sol près de la pierre tombale de l’écrivaine et philosophe américaine d'origine russe Ayn Rand [1905-1982], dont les romans à succès commercial promouvaient l'individualisme et le capitalisme du laissez-faire, ou lorsque tu portes les vêtements de ton père décédé et le costume traditionnel de Sophia, premier robot de type humanoïde à obtenir la personnalité juridique dans un pays, célèbre pour ses expressions faciales réalistes et ses capacités conversationnelles. Comment vis-tu ces performances dans un contexte documentaire plutôt que fictif ? Est-ce que ça te permet de porter un regard plus nuancé sur des enjeux réels ?

DL : Mon approche cherche à comprendre les personnes qui sont devant moi, leurs motivations et leurs postures. J'y vais vraiment avec mon cœur. Bien que j’aurais pu faire une enquête journalistique, je ne voulais pas coincer les gens. Après ça, on me raconte toutes sortes de choses qui sont parfois très farfelues. J'expose ces discours-là pour qu'ils soient entendus, parce que c'est important qu'on prenne conscience qu’ils existent. J’aspire à la pluralité.

:: Dominique Leclerc et Sophia, Posthumains (2025) [ONF]

ML : As-tu réellement porté les vêtements de Sophia ?

DL : Oui, oui ! J'ai porté sa robe ! Il y a une fille de l'ONF qui m'a aidé à la coudre, parce qu'elle était toute déchirée pour laisser passer les câbles. C'est une tenue traditionnelle que tu peux trouver un peu partout à Madrid. Je l'ai encore dans ma garde-robe.Je pense qu'iels n'ont pas trop compris pourquoi je voulais acheter ça.

ML : Ah oui ? Était-ce très cher ?

DL : Non, on me l'a vendue à environ 30 euros, ce qui est un peu supérieur au prix qu’iels avaient payé.

ML : Tu vas peut-être pouvoir la revendre aux enchères à un prix exorbitant dans quelques années ! (Rires) Pourquoi le tournage s'est-il déroulé de 2014 à 2023 ? Quelles réponses cherchais-tu encore à obtenir ?

DL : En 2014, je ne faisais pas un documentaire avec l’ONF. Je tournais des images pour une première pièce de théâtre [Post Humains, qui a été produite à Espace Libre en 2017 et a tourné au Québec en 2019]. J’accumulais du matériel pour bâtir le spectacle et j'archivais mes rencontres. De façon techniquement très archaïque, parce que je ne suis pas une directrice photo. C’était juste pour me rappeler ce qui se passait.

Jérémie Battaglia [documentariste et co-fondateur de la maison de production Extérieur Jour] m'a approchée pour faire un film avec cette pièce. On a tourné ensemble à Madrid et à Vegas pour couvrir TransVision [un événement international qui réunit des expert·e·s pour discuter des avancées technologiques, éthiques et scientifiques liées au transhumanisme]. On cherchait encore à ce moment-là.

On a commencé à collaborer avec l’ONF en 2018, ce qui m’a permis d’accéder à de l’équipement professionnel et d’embaucher des technicien·ne·s. C'est pour ça que ça bouge beaucoup au niveau de l'image. Il a aussi fallu attendre que la pandémie se calme avant de pouvoir poursuivre.

ML : Tu as eu accès à des cercles restreints, notamment le Future of Humanity Institute [un centre de recherche interdisciplinaire de l'Université d'Oxford] et l'Université de la Singularité [fondée en 2008 par Peter Diamandis, Ray Kurzweil et Salim Ismail, il s’agit d’une société de la Silicon Valley qui n’a aucune accréditation].Comment étais-tu perçue en ces lieux ? As-tu signé des contrats de non-divulgation, ou les entrevues ont-elles été censurées ?

DL : À l’Université de la Singularité, il y avait 14 pages d’ententes contractuelles. Ça m'aurait pris un·e avocat·e pour les comprendre et il fallait aller vite. C'est un beau parallèle avec nos comportements en ligne.On ne prend pas le temps de lire et on signe. C'était un peu comme ça là-bas. Par contre, la société n’a pas cherché à valider le contenu. J’ai eu carte blanche sans aucune révision.

ML : Ce n'était pas trop difficile d'avoir accès à ces milieux-là ?

DL : Quand même, c'était assez encadré. J'ai fait une entrevue avec un représentant de Verily, la branche en santé de Google. Ça, c'était très, très, très, très, très checké. Il y avait une femme qui prenait des notes. Finalement, je n’ai pas retenu ce contenu. C'est difficile de percer les murs d’Alphabet Inc. [un ensemble d'entreprises incluant notamment Google, Verily Life Sciences, GV, Calico et X].

Le fait de passer par mon diabète a été une « carte magique ». Je disais m’intéresser au transhumanisme dans une perspective curative. C'est un prétexte scénaristique. Je n'avais pas envie de parler de ma maladie chronique et, honnêtement, je ne pensais pas nécessairement trouver une solution. Ça a eu le mérite de faciliter les entretiens.

ML : La pièce Une vie intelligente est la dernière création de ta compagnie théâtrale Posthumains. Comment as-tu rencontré le co-fondateur Patrice Charbonneau-Brunelle ?

DL : On a travaillé ensemble sur un spectacle qui s'appelait le iShow. On était entre 12 et 15 interprètes sur scène avec nos ordinateurs. C'était un spectacle très impressionniste où on fouillait notre rapport aux réseaux sociaux lors de leurs premiers balbutiements. On était déjà un peu dans ces thématiques-là : comment la technologie nous affecte, nous transforme ? En 2013, je suis tombée sur le transhumanisme. Ça m'a sciée. Je trouvais que c'était effleuré dans l'espace médiatique. On n'allait pas vraiment au fond des choses ou c'était toujours dans la condamnation. Je me disais, si les GAFAM [Google, Apple, Facebook (Meta) et Amazon] commencent à s'intéresser à la santé, il me semble qu'on devrait en parler davantage. J’ai donc approché Patrice, parce qu'on avait envie de créer ensemble. On a créé une compagnie pour pouvoir fonctionner et on l’a nommé Posthumains. Tu vois, j’ai beaucoup d’imagination pour les titres ! (Rires)

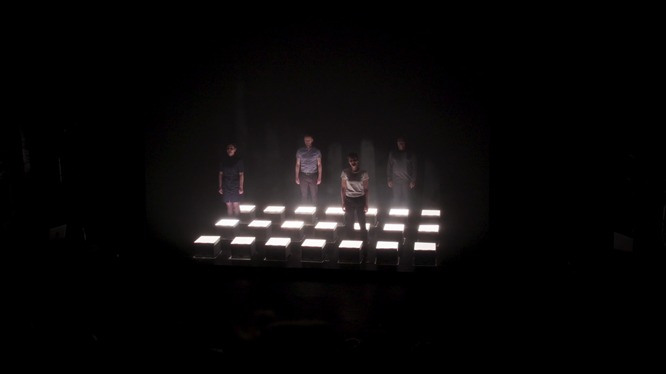

:: Une vie intelligente (2025) [Duceppe]

ML : Est-ce que Patrice a collaboré au documentaire ?

DL : C’est certain que son esprit est présent, mais on ne s'est pas assis ensemble en salle de montage ou pour un exercice de scénarisation, bien que l’écriture ait été influencée par nos pièces de théâtres.

ML : C’est donc un prolongement de vos collaborations. Le mandat de votre compagnie suscite-t-il plus d'intérêt aujourd'hui qu'à ses débuts ?

DL : C'est une bonne question. Le mandat de la compagnie, c'est de mettre en lumière des questions qui ne sont pas assez abordées dans l'espace public. Avant, quand j'apportais ces thématiques-là, c'est comme si je racontais de la science-fiction. Les gens s'y intéressaient, mais se sentaient peut-être un peu moins concernés. Ça semblait très lointain. Quand on a accepté le contrat pour Une vie intelligente, qui venait de la part des artisan·e·s de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle (2018), on ne parlait pas d'IA. Peu de temps après qu'on ait accepté la mission, ChatGPT a explosé. On s'est demandé·e·s quel serait notre rôle dans trois ans. Comment aborde-t-on l’IA, alors que ça bouge constamment ?

Ça a un petit peu débordé du mandat qu'on se donne. Parce que là, on couvrait des questions qui font l’actualité. Le pari qu'on a fait pour ce spectacle-ci, c'est d’offrir un espace pour respirer, visiter les tabous et analyser notre relation actuelle à l'IA. Je n'avais pas envie de donner la parole à des expert·e·s. Je trouve que les citoyen·ne·s sont trop souvent évincé·e·s de la conversation. J'avais envie de parler de nous.

ML : Ça contraste avec l’angle du documentaire.

DL : Oui. Dans un monde idéal, le documentaire serait sorti avant la pièce. Malheureusement, dans la chronologie de la vie, ce n'est pas arrivé comme ça. Je pense que ça aurait bien dressé la table à Une vie intelligente, puis à l'appel de se rassembler en 2025.

ML : J’ai l'impression que tu cherchais un moyen d'engager la population sans trop y parvenir avec ton documentaire, mais que tu réussis mieux avec Une vie intelligente. On était 667 personnes lors de la représentation à laquelle j’ai assisté. C'est impressionnant. La participation était très active ! As-tu l'impression d’avoir enfin trouvé une stratégie efficace pour impliquer le grand public ?

DL : Plus il y a de monde, plus ça lève. Je ne sais pas trop quoi te répondre, car c'est un projet casse-gueule. Il y a des gens qui viennent voir la pièce afin d’en ressortir avec des solutions et une compréhension totale. Ce n’est pas ça la proposition. Comment faire, dans une grande salle multigénérationnelle comme Duceppe, pour rejoindre tout le monde ? C'est vraiment très difficile. En ce moment, c'est tellement tendu au niveau politique. J'ai des échos de gens qui sont contents parce qu'ils ont des accroches ou des petites idées. Il y en a d'autres qui se braquent et à qui ça fait peur.

ML : Au moins, il y a un dialogue qui se crée.

DL : Oui, au moins ! Ce que je n'aime pas au théâtre, c'est de sortir en disant : « Je m'en suis foutue. » (Rires) Ce n'est pas ça qui se passe. Ça, c'est certain ! C'est un drôle de projet.

ML : Dans quel sens ?

DL : Parce que ça divise autant que le sujet. C'est ce que je réalise. C'est un gros pari d’oser une forme comme celle-là dans un théâtre conventionnel et sans grandes vedettes.

ML : Catherine Mathys [communicatrice et journaliste québécoise spécialisée dans l'analyse des transformations technologiques et de leur impact sociologique] et Thomas Emmaüs Adetou [doctorant en philosophie à l'Université de Montréal dont la thèse porte sur les attributions de la responsabilité morale dans le contexte des systèmes dotés d'IA] faisaient partie de la distribution. Prévoyais-tu les intégrer au projet dès le départ ou ont-iels rejoint l’équipe plus tard ?

DL : Catherine a une facilité à l’optimisme beaucoup plus grande que la mienne. C’est de plus en plus difficile de ne pas être techno-anxieuse. Je trouvais ça important de donner la tribune à quelqu’un qui engage d’autres types de réflexions. Thomas, c’est vraiment un beau hasard de la vie. J’ai été encouragée à demander des rapports de recherche à des étudiant·e·s et c’est ainsi que je l’ai rencontré. Je l’ai trouvé extraordinaire ! On lui a proposé de faire partie du show. Son point de vue n’est pas centré sur l’Occident, ce qui amène une autre perspective.

::Extrait de la pièce dans Posthumains [ONF]

ML : Le public est invité à travailler sur un scénario de prospective (une prédiction du futur dans dix ans) avec Catherine en arrière-scène avant de le présenter à l’audience. Quel est le scénario le plus prometteur jusqu’à maintenant ?

DL : Il faudrait que je me replonge dans toutes les idées, car beaucoup émergent chaque soir. Catherine a déjà annoncé : « Mesdames et messieurs, en 2035, les monopoles technologiques respectent les lois ! » J’ai trouvé ça cocasse, parce que c’est ça le rêve.

ML : C’est la base quoi…

DL : Oui. Dans tous les scénarios, l’audience s’approprie les enjeux actuels, apprend des solutions pour agir et participe à la discussion. Ça me rend heureuse. Si ça peut inspirer, tant mieux !

ML : La recherche étoffée fournit une fondation solide afin d’explorer des zones d’inconnu, qui maintiennent une tension constante. Tu te mets en danger avec cette pièce-là, avec de grands pans qui reposent sur l’improvisation. C’était très rafraîchissant de vivre cette vulnérabilité assumée et de se sentir impliquée.

DL : Catherine a juste 45 minutes pour élaborer un scénario de prospective avec quelques élu·e·s. Si j’avais un gros budget, je placerais une caméra et un micro en arrière-scène. Je m’arrangerais pour tout archiver ces échanges enthousiastes.

ML : Vous avez pris la décision de ne pas utiliser l’IA pour Une vie intelligente, mais t’en sers-tu parfois à des fins créatives ?

DL : J’ai essayé, par curiosité. La seule chose que j’aime de l’IA, c’est quand tu lui demandes pourquoi elle est problématique et qu’elle te répond très honnêtement. Encore là, ce n’est pas tous les agents [des systèmes ou programmes d’IA autonomes] qui le font. Notre conceptrice vidéo a généré des images au début du projet, et très rapidement, je n’ai pas aimé cette direction. C’est pour ça qu’on travaille avec des moyens théâtraux très archaïques. Très analogiques. Que ce soit une scène dialoguée, un débat, du théâtre d’ombres, des monologues, une scène jouée. On se promène à travers plusieurs formes possibles.

ML : Avec la première du documentaire Posthumains en février et la fin des représentations d’Une vie intelligente à la fin mars, quels sont tes plans pour les mois à venir ?

DL : Il va falloir que je fasse une petite jachère. Ça fait 12 ans que je me fais presser le citron !

|

Liens pertinents : https://www.onf.ca/film/posthumains/ • Le site web de Francesca Ferrando : https://www.posthumans.org/francesca-ferrando.html • La compagnie théâtrale Posthumains de Patrice Charbonneau-Brunelle et de Dominique Leclerc : https://posthumains.ca/compagnie/ • La trousse à outils conçue par Dominique Leclerc pour passer à l’action : https://duceppe.com/solutions/? • La Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle (2018) : https://declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration/ • La compagnie Société des demains, spécialisée en prospective et en stratégie d’affaires, co-fondée par Catherine Mathys et Catalina Briceño : https://demains.co/ • Sophia, « citoyenne » et robot humanoïde de la compagnie Hanson Robotics : https://www.hansonrobotics.com/sophia/ |

[1] Professeur agrégé à HEC et auteur de La société de l’amélioration : La perfectibilité humaine des Lumières au transhumanisme (Liber, 2015) et Le mythe de l’humain augmenté : Une critique politique et écologique du transhumanisme (Écosociété, 2021).

[2] Membre du Bureau de l’éthique clinique de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |