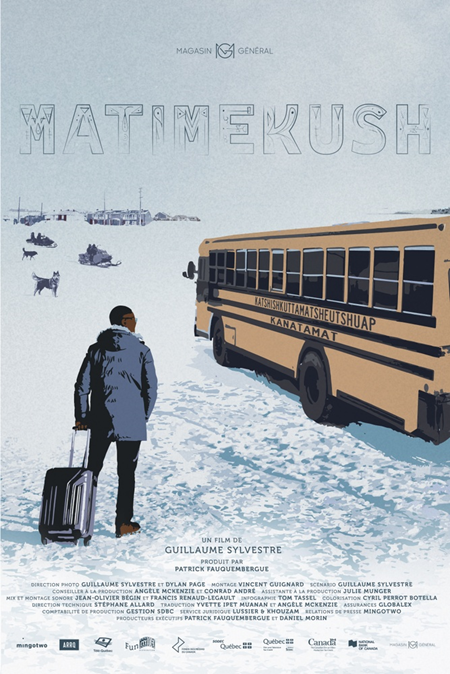

Dans son plus récent documentaire, Guillaume Sylvestre se penche sur l’école Kanatamat de Matimekush, un village isolé adjacent à Schefferville, où presque tous les professeurs sont originaires d’Afrique de l’Ouest. Un village, dit-on, qui est « en voie de devenir la première communauté innue-africaine », tant les relations entre les deux peuples se nouent durablement, notamment en raison de traumas similaires. Mais les défis demeurent nombreux dans cette école, où le taux d’absentéisme est très élevé et où la discipline est difficile à exercer.

*

Sarah-Louise Pelletier-Morin : J'avais envie de vous entendre d'abord sur votre parcours comme documentariste. Vous avez fait plus de 20 films. Quels sont les sujets qui vous ont intéressé comme cinéaste ?

Guillaume Sylvestre : J'ai commencé un peu par hasard à faire du cinéma. Je n'ai jamais étudié dans ce domaine. Je travaillais en cuisine dans ma jeune vingtaine, et c’est à ce moment que j'ai fait Durs à cuire (2007), mon premier film, qui a quand même fait parler de lui, et qui portait sur les dessous du milieu de la restauration, qui est un monde à l'envers, presque sociopathe, où des gens vivent à contre-courant, vivent la nuit, et ont des vies assez extrêmes. Ce film a ouvert le Festival du Nouveau Cinéma. Ça a commencé comme ça. Ensuite, de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs films, ainsi que des projets pour la télé.

SLPM : Quel est votre approche en documentaire ? Faites-vous beaucoup de recherche ? Est-ce que vous passez beaucoup de temps près des sujets que vous filmez ?

GS : Pour des œuvres comme Matimekush, qui sont des longs métrages documentaires purs et durs, sans musique, sans interviews, je tourne au moins un an. Je passe beaucoup de temps sur place. Je ne me suis jamais demandé exactement pourquoi je voulais tel ou tel type de film ; ça vient naturellement.

Certes, on a tous nos préjugés, mais quand je réalise un film, je ne veux surtout pas pousser une idée ou un point de vue. Je ne veux surtout pas faire des pamphlets ; mon objectif est d’écouter, de regarder, et de laisser le film se construire à partir de ça, sans idées préconçues.

C'est souvent ça qui est intéressant, c'est qu'on se fait surprendre par rapport à l'idée qu'on peut avoir ou l'image qu'on peut avoir d'un monde, d'un sujet ou d'un univers. Et souvent, quand on prend le temps, qu’on écoute les gens et qu’on regarde, on est déstabilisé ou surpris ; on peut s'imaginer ce que ce monde-là aurait pu être, alors que, quand on écoute et qu’on s'y attarde, on découvre autre chose. Je ne veux jamais enfoncer quelque chose dans la gorge de quelqu'un.

SLPM : Lorsqu’on regarde votre cinématographie, on voit que vous êtes attiré par le Nord du Québec. Pouvez-vous me parler du territoire de Matimekush ?

GS : C'est à peu près 150-170 km, vraiment au nord de Sept-Îles, à la frontière du Labrador, près de Schefferville. On se rend là en avion. Sinon il y a un train interminable, le Tshiuetin, qui part de Sept-Îles ; ça prend entre 12 et 20 heures ! Une fois, ça va, mais après, tu y vas en avion (rires) parce que le train arrête souvent, c'est le chemin de fer de la mine. Donc, quand il y a le train de mine qui descend, il y a trois endroits où le train de passager peut sortir de la voie ferrée et attendre. Dans les wagons, ce sont essentiellement des Innus qui transitent entre Sept-Îles et Schefferville. C'est assez intéressant. C'est plein d'enfants, ça court partout. C'est une compagnie innue qui gère le train, ils sont assez fiers de ça. Ça a un petit côté transsibérien du Québec.

SLPM : À quoi ressemble Matimekush ? Est-ce qu’il y a des infrastructures, à part une école et une épicerie ?

GS : C’est intéressant Matimekush, parce que Schefferville, ce n'était pas comme les autres communautés. C’était l'endroit où il y a le plus d'affaires au monde. C'était une ville minière qui a fermé autour de 1982-83. À l’époque, il y avait un cinéma, un centre d’achat, un bowling, un bar, une discothèque… c'était vraiment une ville nordique moderne. Quand la ville a fermé, la minière, pour ne pas payer de taxes ou ne rien devoir entretenir, a tout détruit. La minière a tout rasé.

Le grand Chef à l'époque (qui est décédé récemment dans un accident de motoneige), Alexandre McKenzie, s'est battu contre la minière pour ne pas qu'ils détruisent toutes les maisons, au moins pour conserver des maisons pour les Innus qui avaient été forcés de se sédentariser pas loin de la ville dans les années 50. Les maisons de Matimekush, c'est essentiellement les anciennes maisons que la minière n'a pas détruites. C'est une ville un peu fantôme, enclavée. Schefferville, quant à elle, est encore sous tutelle. Donc, il y a aujourd’hui deux rues qui appartiennent techniquement encore à la ville de Schefferville, puis tout le reste constitue la communauté de Matimekush. Aujourd’hui, il ne reste qu’une épicerie, un dépanneur et un bar qui est assez exotique. C'est une ville nordique. J'ai pas mal voyagé, et je peux dire que c’est très, très, très dépaysant comme village. T'es plus dépaysé qu'en Égypte, mais t'es au Québec…

[Magasin Général]

SLPM : Est-ce qu’il y a des loisirs ? Dans une des scènes, on voit une partie de la communauté se rassembler pour monter une pièce de théâtre sur les pensionnats autochtones…

GS : Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut aimer le bois, la chasse, la pêche, la motoneige l'hiver.

SLPM : L’ouverture du documentaire présente des faits sur la sédentarisation des Innus à Matimekush. Pourquoi a-t-on voulu sédentariser cette population dans les années 50?

GS : C’est assez complexe. Quand les minières ont commencé à explorer le terrain, ils se sont rendu compte qu'il n'y avait aucun endroit au monde où il y a autant de fer. Ils se sont mis à forer partout. Il y a des trous partout sur le territoire, on le voit un peu au début du film. Ils ont demandé aux Innus de rester à un endroit pendant qu’ils foraient. Ils ne voulaient pas qu’ils soient dans leurs pattes… C'était assez tendu à l'époque entre les Blancs et les Innus.

SLPM : Ce n’est plus le cas maintenant ?

GS : Non, ce n'est plus le cas maintenant. Il y a un peu moins de 1000 personnes qui y vivent, principalement des Autochtones. Aujourd’hui, je pense qu'il y a environ 20 Blancs qui y habitent à l’année. On sent un véritable vivre-ensemble. Quand tu arrives là-bas, ça a l'air un peu post-apocalyptique. Mais quand tu passes du temps, et que tu rencontres les gens, c'est un peuple charmant. Malgré les problèmes sociaux et l'isolement.

SLPM : Les professeurs africains que tu filmes se livrent avec vraiment beaucoup de sincérité. Ils n’ont pas beaucoup de pudeur. Ils ont une facilité à parler devant une caméra, tandis que les jeunes Innus semblaient plus timides.

GS : C’est surtout dû à l’adolescence, je pense. Mais les Innus sont des gens de peu de mots. Puis, les professeurs, je les connaissais déjà. Avant de commencer le film, j'avais fait un autre documentaire, plus historique, sur l’histoire de Schefferville. Je suis allé plusieurs fois dans la ville, et je connaissais déjà plusieurs professeurs. Il y avait tout un travail de déblayage et d’explication du projet qui était fait en amont. Ça a pris un bon moment avant que je commence à filmer. Donc, ils avaient confiance.

SLPM : Pourquoi ces professeurs venus d’Afrique décident-ils d’aller enseigner sur ce territoire isolé, aride ?

GS : Ces professeurs ont en général tous des maîtrises ou des doctorats. Par exemple, le prof d'anglais faisait son MBA au MIT en mathématiques, post-doctorat… Ces professeurs sont ultra-qualifiés. Une autre professeure de français en secondaire 2, haïtienne, est avocate ; le professeur de gym aussi était avocat. Ils décident d’aller là-bas parce qu’ils n’ont pas d’équivalence quand ils arrivent au Québec, et ils doivent refaire leur brevet d’enseignement. C'est très long avant qu'ils aient leur permanence dans les écoles du sud. Parfois c’est cinq, six, voire huit ans, et tu fais peu d'argent. Or, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le nord, donc ils trouvent des offres d'emploi là-bas, c'est très bien payé, il y a des primes d'éloignement. Puis c'est surtout le bouche à oreille aussi.

SLPM : Est-ce que ces professeurs s’intègrent bien à la communauté ?

GS : Oui, et contrairement à la plupart des Blancs, ils restent dans la communauté. Ils s'intéressent à la communauté. Le directeur adjoint, par exemple, ça fait presque 10 ans qu'il est là-bas. Ils ne veulent plus retourner au sud. Ils retrouvent chez les Innus des valeurs qui leur rappellent l'Afrique, le côté communautaire notamment. Il y a une scène où on les voit aller pêcher au filet. Ensuite, ils distribuent les poissons à tout le monde dans la communauté. Il y a aussi le respect des aînés qui est encore très présent là-bas, comme en Afrique. Ils se retrouvent aussi dans l'animisme. C'est pour ça, entre autres, qu'ils restent, au-delà de l'argent.

SLPM : Ils restent malgré des conditions très difficiles. Les jeunes sont souvent absents, désintéressés. Ils respectent peu l’autorité.

GS : C’est vrai que les élèves ne sont pas faciles, mais ces professeurs ont des parcours migratoires, donc se faire envoyer promener par un jeune Innu, ça leur coule comme de l'eau sur le dos d'un canard.

Ces jeunes-là sont tellement abandonnés par tout le monde, donc quand ils se rendent compte que ces profs-là restent, ils vont leur donner leur confiance. Il y a des liens très, très forts qui se forment entre les jeunes et les professeurs.

Il y a aussi tout le passé colonial qui les unit, il y a cette histoire commune du colonialisme, notamment quand un professeur berbère raconte que son père a été tué durant la guerre d’Algérie. Il y a aussi une prof qu'on voit avec son boubou à un moment donné, dans une réunion de profs au Sénégal. Elle leur dit : « Tu sais, un Blanc ne pourrait jamais aller leur dire ça, surtout en ce moment, avec les jeunes. » Elle leur dit : « Bon là, nous, on a cinq siècles d'esclavage, alors arrêtez de vous plaindre, mettez-vous au travail ! » Les jeunes, ils l'écoutent !

[Magasin Général]

SLPM : À un certain moment, on voit les jeunes dans la forêt. Les jeunes garçons chassent la perdrix. Ils ont l’air beaucoup plus épanouis et autonomes dans la nature. On en vient à se demander si cela a un sens de les attacher à des bancs d’école.

GS : Oui, quand on les voit dans le bois, ils sont lumineux. Ça leur colle dans les veines depuis des siècles... Le film questionne justement cette ligne entre la tradition (aller dans le bois, aller sur leur territoire), puis l'éducation. Ce n'est pas facile de trouver le juste milieu.

SLPM : Comme documentariste, est-ce que c'est difficile de trouver l'espèce d'équilibre entre ne pas faire un portrait misérabiliste de cette communauté, ni faire du « poverty porn » en esthétisant faussement les portraits que tu dresses ? Comment navigues-tu à travers ça ?

GS : Oui, c’est un piège à éviter. Parfois, c'est tellement rose bonbon, les films sur des sujets autochtones, genre la grand-mère au ralenti... De mon côté, je ne me pose pas trop de questions. C'est sûr qu'au montage, je me demande jusqu’où je peux aller. Je souhaite simplement avoir un regard juste, qui n’est pas complaisant. Je ne vais pas me sentir coupable d'être blanc, tu sais.

SLPM : Est-ce qu’il y a un malaise à être un cinéaste blanc qui filme des personnes autochtones ?

GS : Il y a un malaise dans les milieux montréalais, mais pas là-bas. Ils nous trouvent bizarres de faire des reconnaissances de territoire aux Canadiens de Montréal (rires). Quand tu t'intéresses à un peuple, peu importe qui, et que tu passes du temps, que tu t'intéresses aux gens, en général, toutes les nuances suivent. C’est surtout au montage que tu te poses des questions.

Là-bas, tout le monde a vu le film, et personne n'avait rien à redire. Ils se reconnaissaient dans le film. Le film reflète assez bien la réalité de ces jeunes-là, de l'école et de la communauté. C'est dur là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de drogue, c'est terrible. Et beaucoup de suicides.

SLPM : Vous ne l’avez pas beaucoup montré dans le film, d’ailleurs.

GS : Non, parce qu'à l'école, on ne le voyait pas nécessairement. Ce n'est pas arrivé. Il y a tout de même une scène à la fin qui évoque un suicide qui arrive pendant qu’on filmait. C’est tragique, mais malgré les problèmes sociaux graves, les Innus sont très chaleureux et ont une joie de vivre. Comme le disait Serge Bouchard, c’est un « peuple rieur ».

SLPM : Dans un documentaire sorti récemment intitulé Ninan Auassat : Nous, les enfants (2025), la réalisatrice Kim O’Bomsawin filme plusieurs enfants issus de différentes communautés sur de nombreuses années (elle va notamment dans des écoles de Manawan ou de Mashteuiatsh). Il se dégage énormément de joie dans cette œuvre. On voit également les jeunes être sérieux, engagés et ambitieux à l’école, contrairement à Matimekush, qui dresse un portrait très sombre et peu reluisant des jeunes élèves. J’ai trouvé ces deux films très contrastants. Comment expliquer un tel contraste ? Est-ce que le regard d’un Blanc sur les communautés autochtones est plus sombre, selon vous, ou est-ce plutôt parce que la réalité dans cette réserve est plus sombre qu’à Manawan, par exemple ?

GS : Je ne sais pas, car je ne suis jamais allé à Manawan. C'est sûr que les communautés qui sont les plus urbanisées, les plus proches des villes, c'est différent. Matimekush, c’est à peu près la communauté innue la plus éloignée, la plus isolée. C’est très, très, très différent. On le sent d'ailleurs dans le film. Mais d’un autre côté, c'est plus traditionnel aussi. C'est une des rares communautés où la langue innue ne se perd pas, par exemple, en raison justement de cet éloignement. À Maliotenam, par exemple, les jeunes perdent l'innu.

SLPM : Dans votre documentaire, il y a aussi le personnage de Conrad, le seul professeur autochtone dans l’école. Pouvez-vous m’en parler ?

GS : Conrad, c’est le prof de culture traditionnelle. C'est vraiment un modèle pour la communauté. On le sent par exemple dans la scène où il explique son histoire, comment ça n'allait pas à l'école, et quand il s'est retrouvé dans le bois… C'est vraiment un modèle pour les jeunes. Il est ancré dans le territoire, dans sa mémoire et l’histoire, mais sans être passéiste. Il ne fait pas de leçon, c'est vraiment viscéral et senti. Il est assez émouvant. C'est un très beau personnage.

Matimekush prendra l'affiche au Québec le 2 mai prochain...

Bande-annonce : https://vimeo.com/1049369870

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |