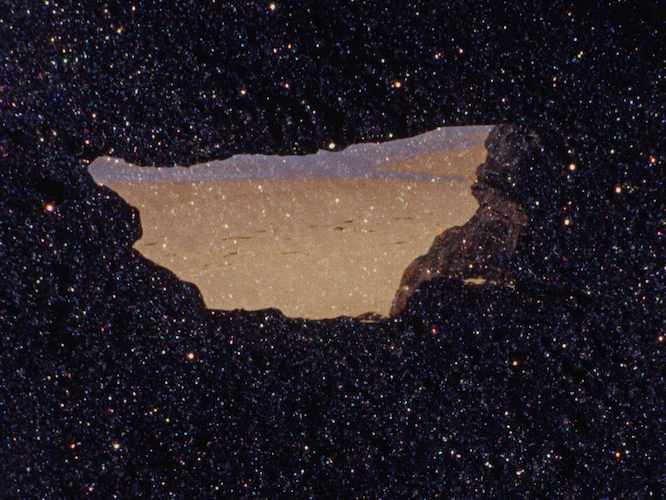

:: Malena Szlam, Australie 2022 (photo : John Edmond)

Le bunya-bunya (de son nom latin Araucaria bidwillii) occupe une place privilégiée dans les cultures aborigènes. À l’occasion de la récolte de ses fruits, les peuples autochtones d’Australie organisaient des cérémonies fédératrices ainsi que des rencontres politiques durant lesquelles l’arbre endémique constituait un point de rassemblement géographique et spirituel. En dédiant son dernier film, Archipelago of Earthen Bones — To Bunya (2024), à cette entité, Malena Szlam poursuit son exploration des liens étroits qu’entretiennent les cultures avec leurs territoires, faisant de son montage en caméra 16 mm une forme d’écho direct à l’interconnectivité des éléments.

Mon contact initial avec cette dernière réalisation s'est fait à travers une installation à trois canaux dans le cadre de l’exposition collective femmes volcans forêts torrents au Musée d’art contemporain de Montréal. C’était la veille de sa fermeture, un samedi d’août 2024, marqué comme chaque journée de cette année noire par une violence sans précédent sur les corps et les images. Alors que j’étais assis entre deux écrans où se surimprimaient les spasmes tranquilles de flancs de montagne et d’écorces reflétant la rougeur d’un coucher de soleil, un moment de grâce a condensé quelques-unes des questions qui m’habitaient. Au cinéma Saint-André des Arts, le deuxième contact avec Archipelago of Earthen Bones — To Bunya a ravivé ces interrogations que j'ai partagées avec Malena Szlam dans cette discussion réalisée un samedi matin dans un parc parisien, où se mêlaient encore nos voix, celles d’enfants agité·e·s et une légère brise entre les premières fleurs du printemps.

*

Samy Benammar : Depuis ALTIPLANO (2018), le voyage, au sens de confrontation à d’autres espaces, est devenu essentiel dans ta vie de cinéaste. Je me demande comment tu te sens en présentant ton film un peu partout dans le monde en ce moment. Quel lien vois-tu entre capturer des images dans ces lieux, les rapporter, et les partager ailleurs ?

Malena Szlam : J'apprécie que chaque film soit unique, possède sa propre nature, son lieu et sa réception. Le public et les lieux réagissent différemment à chaque film. Chaque discussion sur mon travail, comme cette entrevue, me replonge dans le passé et me permet de revisiter mon œuvre sous un nouvel angle. La distance temporelle offre une compréhension différente. C'est un processus ouvert, une expérience enrichissante. Cela génère de nouvelles idées et des perspectives à explorer.

SB : Revenons à ce que je te disais à propos de l'idée d'une image traumatique. La question est évidemment liée au contexte actuel, où la nécessité et la violence des images n'ont jamais été aussi présentes. Peux-tu te souvenir de la première image qui t'a traumatisée ?

MS : Je me souviens de plusieurs images traumatisantes, bien que je ne puisse pas identifier la toute première. Il y a celles que l'on voit et celles qui restent invisibles, mais dont on connaît l'existence sans nécessairement les vivre. Répondre intuitivement, sans trop réfléchir, est difficile. De nombreuses images défilent rapidement. L’une d’entre elles remonte à mes 6 ans. José Manuel Parada et Manuel Guerrero ont été kidnappés devant les portes de mon école en plein jour. Ils ont été torturés et assassinés, avec Santiago Nattino, par des agents des Carabineros sous la dictature de Pinochet. « Oncle Léo », mon professeur, témoin de l’enlèvement, s’est fait tirer dessus. Il a failli mourir. Je lui ai apporté des dessins faits par les enfants à l’hôpital. Je m’en rappelle comme l’un de mes plus chers souvenirs de jeunesse.

SB : Lorsque je pose cette question à des cinéastes nord-américains ou d'Europe de l'Ouest, leur première image traumatisante provient souvent d'ailleurs. Puisque tu as grandi au Chili, je m'attendais à ce que la tienne soit plus directement vécue.

MS : Ta question me fait réfléchir à ce qui rend une image traumatique. Est-ce le moment où j'ai appris l'événement ou ceux construits au fil de ma vie autour de cette expérience ? Dans mon cas, c’est intrinsèquement lié à mon pays, à notre mémoire collective. Je connaissais des personnes touchées par ces événements. Exilées dès l’enfance, elles n’étaient revenues au Chili qu’après 1985. Grandir sous une dictature soulève également la question de la normalisation des expériences que nous traversons.

SB : Il y a aussi ce jeu entre une relation intime avec ces images et leur transformation en images collectives, médiatisées et répétées ; un va-et-vient entre un symbole collectif et une expérience personnelle.

MS : Jusqu’à maintenant, j’apprends à comprendre les différentes couches de ce que signifie vivre sous une dictature et après une dictature. Cela a façonné ma manière de voir le monde et de me relier aux autres, que ce soit dans l'intimité ou dans le travail collectif. Cela influence des aspects que je ne comprenais pas ou ne voyais pas à l'époque. Cela me ramène à mes parents. Ils ont quitté l'Argentine en 1971, avec l'espoir d'une société différente, à la suite de l'élection d'Allende par un vote démocratique populaire, puis la chute de ce régime. Ils ont fui les dictatures qui s'installaient en Argentine. Tout cela est intimement lié à mon enfance.

SB : Tu mets des mots sur certaines intuitions que j'avais concernant cette question. La convergence de trajectoires et de regards rend difficile l'isolement d'une image unique pour répondre à la question du traumatisme. À partir de cet entrelacement, j'aimerais te proposer une lecture de tes films. La première fois que j'ai vu ALTIPLANO, j'y ai été assez hermétique. Mais, au fil des visionnages, le film m'a absorbé. À chaque projection, de nouveaux éléments m'apparaissaient, comme si ton montage permettait au regard de s'approprier l'espace et de naviguer entre les surimpressions. Le temps et l'espace condensés dans le film peuvent se redéployer dans le corps du spectateur.

MS : C'est merveilleux comme tu exprimes en mots et en significations ce que je pense. ALTIPLANO et Archipelago of Earthen Bones — To Bunya se déploient en fonction du moment présent de chaque personne. Cela reflète également notre manière de vivre, où la conscience et l’instant sont essentiels. L'idée de condensation illustre la perception du temps et de l'espace. Notre attention joue un rôle crucial dans ce qui capte notre esprit et nous engage. Le regard, y compris le regard « corporel », est ici central. Le cinéma peut proposer une expérience évolutive, un voyage plus libre à travers le choix conscient ou inconscient de ce que l'on observe. Le film devient un corps en transformation, que l'on peut revisiter différemment au gré de nos sens et de nos corps. Les expériences passées prennent aussi un sens nouveau avec le temps, modifiant notre compréhension et, par conséquent, elles ouvrent de nouvelles dimensions, de nouvelles significations. Je vois dans ces nuances, dans ces couches différentes, un parallèle entre la manière dont je monte un film et la façon dont je perçois la vie et dont une personne peut percevoir le film. C'est un rapport organique et politique à la perception.

:: Archipelago of Earthen Bones — To Bunya (2024) [Malena Szlam]

:: MERAPI (2021) [Malena Szlam]

:: Altiplano (2018) [Malena Szlam]

SB : Pour poursuivre sur ma première question, presque tous tes films se concentrent sur des territoires que je qualifierais de traumatiques. J'aimerais, si tu le veux bien, que nous réfléchissions ensemble à cette notion d'espace traumatique, et je t'invite à exprimer ton désaccord si nécessaire. Qu'il s'agisse des Andes dans ALTIPLANO, marquées par la guerre civile colombienne, de Lunar Almanac (2013) où la Lune matérialise le changement de ton regard à travers ton immigration du Chili au Canada ou encore de l’exploitation de montagnes sacrée dans MERAPI (2021) et Archipelago, les espaces en question ont été témoins d'une violence envers l'environnement et les humains.

MS : Le territoire, la terre, le lieu ont une mémoire comme nous. Je crois que certains humains développent une sensibilité à ce sujet. Cette compréhension, certain·e·s y accèdent par la science, par l'anthropologie ou l'ethnographie. D'autres grandissent dans des territoires où ce savoir est encore vivant et transmis par l'histoire orale et l'enseignement intergénérationnel. C'est ce que j'ai observé en Australie, où la valeur et l'importance de cette transmission sont très différentes de la manière dont la société occidentale valorise le savoir.

Ces lieux portent en eux de nombreux souvenirs, qu'il s'agisse de transformations géologiques ou d'autres changements. Je ne considère pas ces transformations comme nécessairement violentes, car la nature n'est pas violente. Elles sont vécues comme telle lorsqu'elles entraînent la perte de vies, d'infrastructures, d'environnements ou d'économies. Dans le film, la présence des reliques de la forêt Gondwana, comme l'arbre Bunya, est essentielle non seulement pour évoquer l’idée de vestiges, mais aussi pour comprendre leur trajectoire de 180 millions d'années. Celle-ci révèle un paysage d’une grande abondance, riche de son histoire volcanique. Une relation s’établit entre la force volcanique et la naissance de la vie, de la terre, de la forêt, et même de l'économie.

Les Javanais — peuple autochtone de Merapi — intègrent tous les aspects de leur vie, de la spiritualité à l'agriculture, autour du volcan. La question du traumatisme lié au génocide est également présente dans le territoire. En Australie, des projets académiques cartographient les différents génocides survenus sur le continent, révélant la violence inhérente à ces lieux [1]. Nous avons tendance à occulter ces traces. Des paysages sacrés ont disparu, des montagnes sont endommagées parce qu’elles ne sont pas reconnues comme des sites culturels importants. Il y a une forme de romantisme attaché à ces endroits, mais il est nécessaire d’envisager l'interconnectivité du temps et de l'espace d'un point de vue scientifique, biologique ou anthropologique. Ces éléments naturels forment une membrane, une chair dont nous devons être curieux·ses et conscient·e·s, afin de surmonter notre ignorance et de reconnaître que l'autre, c'est aussi nous.

Notre société contemporaine, émergente du capitalisme, perçoit la nature comme une entité distincte servant un but matériel, qu'il s'agisse, entre autres choses, de logement ou d'exploitation minière. Cette vision s'applique à tous les niveaux, de la famille à la société plus large. Pour survivre dans ce système capitaliste colonialiste, nous extrayons des ressources de la terre, ce qui nuit à l'environnement et entraîne la disparition d'espèces. En Australie et en Amérique du Sud, l'introduction d'espèces étrangères a conduit à l'extinction d’une partie de la faune indigène. Les efforts visant à rétablir ou à exterminer certaines espèces tendent à apporter un certain équilibre dans l’écosystème. Le loup gris est, par exemple, en train d’être réintroduit en France.

À l'échelle géologique, la Terre a la capacité de se renouveler. Cependant, des espèces clés comme le plancton, essentielles à la biodiversité, sont aujourd'hui menacées. Un exemple notable est le courant de Humboldt au Chili, où la biodiversité est cruciale pour soutenir une chaîne alimentaire complexe. Dans ALTIPLANO, les enregistrements acoustiques réalisés par Susanna Buchanan, une océanographe britannique vivant au Chili, montrent l'importance de ce courant menacé par les activités humaines et le projet minier de Dominga. C'est une chaîne de conséquences qui affecte non seulement l'environnement local, mais aussi les migrations des baleines entre l'Amérique du Nord et du Sud. Il est nécessaire de protéger ce courant de la navigation et de l'extraction en eaux profondes.

:: Un bunya-bunya australien (photo : courtoisie de l'artiste)

:: Archipelago of Earthen Bones — To Bunya (2024) [Malena Szlam]

SB : J'aimerais étendre cette question à ton travail visuel. Je perçois une certaine ambivalence dans ton montage. D'une part, il y a la construction d'un rapport étendu au territoire, non seulement dans la production des images, qui nécessite patience et reconnexion au lieu, mais aussi une certaine force traumatique qui émane du montage final. Ce que je qualifie de force traumatique, c'est la manière dont les images entrent en collision, se confrontant brutalement tant par la coupe que par la surimpression. C'est ce qui confère à ton travail cette tonalité insaisissable : une profonde énergie vitale traverse l'enchaînement des formes et des couleurs, mais elle s'accompagne d'une inquiétude, comme si chacune de ces roches, chacun de ces arbres était doublement hanté. Hanté par l'histoire, mais aussi par le cinéma, ou peut-être est-ce le territoire qui vient hanter la pellicule, parce que tu le laisses s'en emparer ?

MS : J'apprécie cette ambivalence que tu mentionnes, cette sensation à la fois apaisante et déstabilisante. D'un côté, il y a une certaine attraction, un moment à la fois puissant et déstabilisant. C'est comme si on était immergé et extérieur, connecté et déconnecté simultanément. Notre cerveau se concentre pour être présent et connecté au film, que ce soit par le son ou par une image qui nous captive avant de se dissiper. C'est un va-et-vient constant, une transformation perpétuelle. Les couleurs et l'atmosphère contribuent à cette impression, évoquant des moments de sérénité et une profonde sensation de présence. Mais cette sensation est éphémère, car la vie elle-même est en perpétuel changement. Elle nous transforme, nous éloigne, puis nous ramène. C'est comme être en pleine mer, où l'on peut soit résister aux vagues, soit se laisser porter par elles. L'expérience de la nature n'est jamais simple ; elle est à la fois source de guérison et de vigilance. Elle rappelle notre lien primitif avec elle, notre besoin de prendre soin les un·e·s des autres et de survivre en communauté. Le son, particulièrement dans le cas d'Archipelago, nous ramène à cet état de présence immédiate, une notion que Lawrence English décrit comme Strange Familiar : quelque chose que nous reconnaissons sans pouvoir totalement l'appréhender.

SB : Parlant d’étrangeté, j'aimerais que tu reviennes sur l'explosion volcanique que tu évoquais hier, notamment sur ce nuage de fumée qui a permis l'apparition de ces volutes ardentes dans le ciel. Il était intéressant que tu en parles en soulignant le rapport de dialogue entre ta pratique, un certain contrôle de l'espace, et les événements environnementaux que tu qualifiais de facteur de chance.

MS : Cela remonte aux origines de ce projet de recherche et de terrain que j'ai initié en 2020, en randonnant sur des volcans, notamment au Chili. J'ai exploré l'idée du temps volcanique afin de dépasser la simple fascination pour les images spectaculaires d'éruptions et de champs de lave. Dans ce contexte, un événement s'est produit : l'éruption d’un volcan dans l'archipel de Tonga. Bien que situé loin de l'Australie, cet événement a entraîné des répercussions significatives dans la région du Pacifique. En janvier 2022, le volcan sous-marin Tonga-Hunga Ha’apai est entré en éruption, provoquant un énorme bang supersonique ressenti par les îles environnantes. Une quantité massive de vapeur d'eau a été projetée dans la stratosphère, créant un phénomène appelé afterglow. Les aérosols libéré par l’éruption ont agi comme un prisme de lumière, produisant des couleurs intenses, visibles surtout au lever et au coucher du soleil.

C’est en collaborant avec Lawrence, que j'ai compris le lien entre cette éruption et les couleurs inhabituelles du ciel australien. Même l'Antarctique avait été affecté. C’était une forme de confirmation de l'idée originelle du projet : comprendre les relations géographiques et culturelles à une échelle plus vaste, ainsi que l'interconnexion d’un environnement où des événements lointains peuvent avoir des impacts locaux significatifs.

SB : C'est très intéressant de t'entendre décrire un phénomène naturel à travers ta perception, en utilisant l'idée d'un prisme. Tu le décris comme un appareil optique.

MS : C'était magnifique. Le ciel et l'horizon en Australie sont si différents de l'endroit où j'ai grandi. Au Chili, nous avons l'océan Pacifique, la côte avec ses montagnes, les vallées, puis la cordillère des Andes, immense, avec des sommets culminant à 4 000 ou 5 000 mètres. En Australie, c'est comme une mer de terre, une vaste étendue. Il y a l'océan, mais aussi l'outback, le désert. Nous percevons le soleil différemment : au Chili, il se lève derrière les montagnes et se couche sur l'océan Pacifique, tandis qu'en Australie, c'est l'inverse. Le soleil se lève sur l'océan et se couche dans l'outback. La lune suit ce même schéma, apparaissant au-dessus de l'océan, ce qui crée une relation transformatrice avec l'espace à une plus grande échelle. Je me demande alors comment connecter la caméra à ce lieu en relation avec les corps célestes.

:: Archipelago of Earthen Bones — To Bunya (2024) [Malena Szlam]

SB : Le cinéma analogique doit participer de cette conscience de la nature physique de la lumière. Ce qui semble immatériel devient ici une composante tangible du paysage.

MS : C'est pourquoi je choisis et j’aime travailler avec le film analogique, en 16 millimètres dans ce cas, et en inversible. Il réagit à mon expérience d'une manière qui semble plus authentique, comme s'il faisait partie du même continuum. Il s'agit d'exposer un matériau, de laisser la lumière s'imprimer sur le film. Lorsque les couleurs se mélangent, c'est comme observer l'univers autour de moi ou le lieu que je filme, tel un tableau liquide, presque vivant. C'est comme regarder à travers le matériau de la vie.

Pour revenir à la notion de traumatisme, je ressens une sorte d'arc narratif dans notre discussion. L'image de l'horizon ouvert en Australie, avec le coucher de soleil et l'arc de lumière, reste gravée dans mon esprit. C'était d'une beauté indescriptible, impossible à capturer pleinement sur pellicule. On retrouve des fragments de cette expérience dans les films : l'arc de couleurs, passant de l'orange au jaune froid, puis au rouge, au rose, au bleu doux, au bleu profond, et enfin au violet avant de s'assombrir, est phénoménal. En faire l’expérience a été extraordinaire à un niveau personnel. Son pouvoir de guérison fut une forme de thérapie par les lieux.

SB : C'est précisément dans cette direction que s'orientait ma dernière question. On dit souvent de ton cinéma qu'il invite à une transformation de notre rapport à l'espace, qu'il nous pousse à reconfigurer notre relation au lieu. Toutes ces années de perfectionnement de ton regard-caméra ont-elles aussi lentement transformé ton propre rapport aux territoires, aux mondes, à la pierre et à la spiritualité ?

MS : J'ai commencé à ressentir et entretenir cette connexion de façon organique. Je pense que nous le faisons tou·te·s. Ce n'est pas quelque chose de conscient, mais plutôt une sorte d'étincelle naturelle. Il y a une sagesse intrinsèque, une intelligence profonde dans notre système nerveux, à laquelle nous ne prêtons pas toujours attention. Lorsque nous laissons ces étincelles se connecter, notre système nerveux les intègre, créant une sorte d'illumination personnelle, une compréhension plus profonde de nous-mêmes, des autres et de notre environnement. Ces moments peuvent apporter un sentiment de calme et de plénitude.

Aller dans ces lieux n'est pas toujours un choix délibéré ; parfois, c'est la vie qui m’y mène. Certains endroits restent fermés, et il s'agit aussi d'apprendre à les laisser partir, savoir quand lâcher prise. Je repense maintenant à ta question sur les premiers traumatismes. L'un de mes premiers souvenirs remonte à mon voyage vers le sud, au Conguillío, une région volcanique des Andes, où j'ai vu pour la première fois un Araucaria, l'arbre sœur du Bunya. Cet endroit a toujours eu une signification profonde pour moi, éveillant mon intérêt pour la biologie, l'écologie, la faune et la flore. J'ai longtemps pensé devenir scientifique, que ce soit en biologie, ethnographie ou paléontologie, avant de finalement me tourner vers les arts visuels.

SB : Vers un autre type de produits chimiques.

MS : Différents produits chimiques, oui. Aujourd'hui, je pense que le cinéma me permet de rassembler d'autres passions et d’autres intérêts, qui permettent de comprendre les cycles de la vie et de la mort et de voyager à travers le cinéma. J'ai grandi dans la vallée de Santiago entre l'océan et les montagnes, mais je me considère plus habitante des Andes que Chilienne ou Argentine. Dans les vallées du Chili, une région aride, j'ai toujours ressenti cette envie de me connecter davantage. Ce n'est pas un simple désir de tourisme, mais plutôt une quête des liens qui unissent ces lieux magnifiques. Hier encore, au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, j'ai ressenti cette beauté profonde de la vie. C'est là que je puise l'espoir pour notre société, malgré les désastres causés par l'humanité au cours des millénaires. Ce n'est pas seulement une question des cinquante dernières années, mais de millénaires de conflits et de violence.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |