Ce matin, je brûle d’envie de voir les visages des Palestinien·ne·s, d’entendre leurs voix. Mères et filles sont en train de mourir à Gaza, les enfants sont systématiquement torturé·e·s en prison, tout le monde est affamé alors que la machine de guerre états-unienne/israélienne revisite ses origines génocidaires, révélant les racines de la culture occidentale. Quel soulagement de tomber sur A Fidai Film de Kamal Aljafari (2024), gagnant d’un prix au Festival Visions du Réel. Selon mon amie iranienne Farzaneh, « fida’ī » signifie « sacrifice » ou « martyrs » en arabe — combattant pour la liberté. Elle me rappelle que Fida’i est l’hymne national de la Palestine.

Terra nullius signifie « terre n’appartenant à personne ». C’est un vieux terme européen qui a permis de donner une protection légale au vol de terres à l’étranger. Le Canada, l’Irlande et l’Australie font partie des nombreux territoires saisis par des colons ayant déclaré que personne ne s’y trouvait. Israël a été créé dans cette même lignée de terres appropriées par l’Europe ; sa version de la notion de terra nullius était le slogan « Une terre sans population pour une population sans territoire ». Cette formule accrocheuse créait une justification à la pourriture morale de cet état d’apartheid. Pour effacer la population palestinienne d’origine, il ne suffisait pas de détruire leurs villes et leurs villages, puis de construire des colonies sur leurs décombres, mais aussi d’installer la guerre à même leur mémoire, leurs archives et leurs bibliothèques, afin d’en retirer toute trace, comme s’ils n’avaient jamais existé. Par exemple, cette méthode est au cœur du travail des archéologues israéliens dont les « recherches » continuent de justifier l’expulsion des Palestinien·ne·s, comme Maya Wind le décrit en détail dans son ouvrage indispensable Towers of Ivory and Steel (2024), à lire à tout prix.

Le film de Kamal montre le pillage du Centre de recherche sur la Palestine à Beyrouth (fondé en 1965) pendant l’occupation israélienne du sud du Liban. Des portions de cet assemblage, de même que d’autres d’une origine encore plus mystérieuse, ont été obtenues par le cinéaste pour créer une contre-archive qui réfute cette notion de « terre n’appartenant à personne ». Ces images précieuses (encore trouvables dans cette ère de surcharge numérique) nous ramènent dans un pays de fantômes et permet aux Palestinien·ne·s de marcher à nouveau dans les rues où ils et elles sont né·e·s. Voici un homme cueillant des olives, des enfants mangeant des oranges. Chacun de ces moments du quotidien est un geste anticolonial qui résiste à de colossaux efforts d’effacement.

A Fidai Film s’ouvre sur des plans de la mer Méditerranée, des navires de guerre britanniques ancrés au large, le soleil rehaussé par un orbe rouge qui scintille et menace une image autrement tout en noir et blanc — rappel peut-être d’un empire où le soleil ne se couchera jamais en raison de ses cruautés historiques qui le placent au centre de l’échiquier mondial répartissant les avantages (l’argent, les biens, la connaissance, la technologie) et les désavantages (les dettes, la pollution, les écarts en matière de connaissance). [1]

Nous voyons des plans des rues de Jaffa durant la période dite de la « Palestine sous mandat britannique » (1920-1948), incluant le bureau du journal Falastin, fondé en 1911, l’un des deux journaux palestiniens les plus importants. Juifs et Palestiniens s’entremêlent librement dans les rues. Keffiehs, kufis et costumes européens s’entrecroisent dans une ville où la marche demeure le principal moyen de transport. Lorsqu’une voiture occasionnelle vrombit, elle porte avec elle la menace de nouvelles technologies guerrières qui rempliraient ces rues dans les décennies qui suivraient.

Cette scène est immédiatement suivie par un passage étendu d’un film de l’ONU, tourné dans un camp de réfugiés après la Nakba (« la catastrophe », l’expulsion systématique de 750 000 Palestinien·ne·s de leurs foyers après que les colons britanniques aient été remplacés par leurs successeurs israéliens). Un mot écrit en arabe apparaît par-dessus les images, censuré par un épais gribouillis rouge. Comme c’est le cas des images ouvrant le film, cette correction est le seul élément coloré. [2] Maintenant, les personnes que nous avons vues marcher dans les rues — les commerçants et les enseignants — s’entassent dans des tentes au milieu du désert. Les enfants vont à l’« école », assis par terre dans le désert, leur professeur écrivant dans le sable avec un bâton. Lorsque la caméra retourne à Haïfa, les rues sont vides ; les immeubles, abandonnés. Seules des ombres marchent le long des murs, deux enfants rougeoient sous un porche brisé. Souvenirs sanglants des personnes effacées.

Ghassan Kanafani (1936-1972) est l’une des figures centrales du film, bien qu’il ne soit jamais montré (il parle par son absence, une autre hantise que le film étreint). Homme d’état et révolutionnaire, Kanafani demeure un géant de la littérature arabe, ses livres profitent toujours d’un lectorat mondial. Il a été tué avec sa nièce adolescente par une voiture piégée placée par le Mossad (les services de renseignement israéliens) en 1972.

Durant le film, quatre extraits de textes de Kanafani apparaissent en intertitres sur des séquences. Dans la nouvelle Lettre de Gaza de Kanafani (1956), un père décrit comment le territoire entier « palpitait [de] tristesse » pour la jambe perdue de sa fille — « […] une tristesse qui ne se bornait pas à des pleurs. Cela posait un défi : plus que ça, c'était comme l’exigence de la récupération de la jambe amputée ! » [3] Plus tard, un extrait de Retour à Haïfa accompagne des plans tournés depuis une voiture se déplaçant dans les rues vides et les décombres d’Haïfa. Dans l’émouvante nouvelle de Kanafani, un couple revient après la guerre de 1967 à la recherche de son bébé disparu. Ces textes blessés sont personnels et politiques, témoignant du coût incarné de l’occupation.

Le flot lyrique des images de Kamal entremêle chronologies et sites de catastrophes, retournant aux origines de l’État israélien, entrant à l’intérieur des camps de réfugiés palestiniens (le camp Bedoaui ; le Baqa’a, le plus grand camp de réfugiés en Jordanie ; le camp Qalandiya en 1957). S’y entrelacent aussi de longs passages sur la vie palestinienne au Liban après les invasions israéliennes en 1978 et 1982.

Encore et encore, le cinéaste retourne à Haïfa, la ville de son père et le sujet de trois de ses films précédents : The Roof (2006), Port of Memory (2009) et Recollection (2015), « un triptyque hanté de sa ville paternelle ». [4] Nous apercevons les terrasses baha’íes, la mosquée Al-Jarina à Wadi Salib et le cinéma Alhambra (ouvert en 1937), devenu un important centre culturel palestinien. Un courant alternatif de rues bondées et de décombres, une ville de Palestinien·ne·s et une ville de disparu·e·s. Un homme israélien en costume avec un manteau long, entouré de soldats, fête au milieu des ruines qu’ils ont créées, des tueurs affichant leur fierté dans une ville remodelée à leur image. La caméra arrive après coup pour créer des trophées de la victoire, des souvenirs de guerre.

Évitant le langage universaliste du colon, ce film méticuleusement construit est truffé de codes et de signes qui sont déchiffrables principalement par les personnes familières de la terre natale, les intimes de l’occupation. En voici un exemple. À Beyrouth Ouest, un énorme attentat à la voiture piégée, commis par les Israéliens à l’extérieur d’un immeuble de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), dévaste la ville. Les citoyen·ne·s viennent au secours des survivant·e·s alors que le sang coule toujours et les cadavres remplissent la rue. Ce reportage télé est narré par David Smith pour la maison de production d’actualités britannique ITN ; les parachutistes français font partie des équipes de secours — deux éléments qui évoquent les puissances coloniales qui ont morcelé la région après la défaite de l’Empire ottoman, plantant les graines des conflits interminables laissés dans leur sillage.

Un documentaire conventionnel pourrait énumérer les raisons pour lesquelles la population palestinienne a été poussée vers le Liban, mais la scène suivante nous présente plutôt un intérieur domestique intime. Le visage de Hind Jawhariye apparaît en gros plan. Elle est clairement bouleversée et elle éprouve de la difficulté à parler. Les mots sont remplacés par des râles gutturaux et des syllabes brisées, un langage d’avant le langage. Quels mots pourrait encapsuler sa perte, cette mort impossible ? Ce n’est qu’après sa quatrième apparition qu’elle peut enfin parler de son fils, un photographe, qui lui a dit : « Je n’ai pas ma place ici. Je devrais être avec les combattant·e·s. J’appartiens à la révolution. » [5]

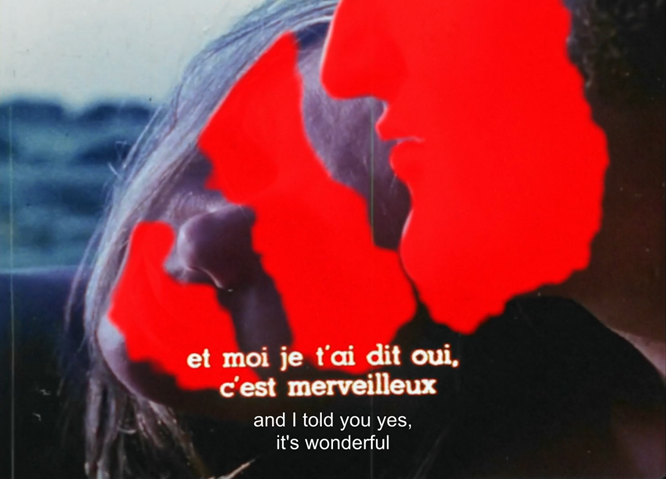

Son témoignage est entrecoupé par des images d’un long métrage israélien, dont la provenance est inconnue. Un jeune couple blond se promène le long d’un bord de mer désert, comme si ces deux personnes étaient seules au monde. Ce couple est l’incarnation du nouvel État juif, les maîtres aryens, des Blanc·che·s innocent·e·s. Leur dialogue énigmatique dans les ruines porte les souvenirs fantomatiques du massacre qui a rendu possible leur nouvel Éden.

Le cinéaste a peint numériquement par-dessus leurs visages, les a censurés. Il leur fait porter les masques sanglants d’une histoire que leur nouvelle vie s’évertue à oublier. La mère brisée qui a les précédés ne peut oublier, elle, de la même manière que ce couple aux visages rouges ne peut se souvenir. Il apparaît « à la place de son fils », sur sa terre, devenue « terre n’appartenant à personne » (terra nullius), comme si colon·e·s et colonisé·e·s faisaient partie de la même famille hantée.

Comment le cinéaste a-t-il pu créer, à partir d’archives récupérées, une œuvre épique imprégnée d’une telle intimité, d’un tel sentiment de profondeur insondable ? La Palestine est un pays qui n’est pas un pays. Elle produit des poètes à la douzaine et, désormais, des poètes numériques qui créent des merveilles cinématographiques à partir de la catastrophe interminable de l’apartheid et des ruines coloniales.

[1] Reconsidering Reparations par Olúfẹ́mi O. Táíwò, 2022.

[2] Les transparences ont été créées par le magicien du numérique, Yannig Willmann. Qu’il est exquis et rare qu’un film d’artiste affiche des effets visuels au générique !

[3] Lettre de Gaza, une nouvelle écrite par Ghassan Kanafani en 1956. Publiée en traduction en anglais dans The 1936-39 Revolt in Palestine par la Tricontinental Society of London en 1980. Source : New Jersey Solidarity, mai 2014. Traduction de l’anglais par MIA, 2021. Citation en français tirée du site :

www.marxists.org/francais/general/kanafani/works/1956/gaza.htm (consulté le 12 sept. 2024).

[4] Ghosts Beneath the Surface: Remnants and revenants of Palestine in the Cinema of the Interior par Robert George White, 2020.

[5] « Hind est la conjointe du réalisateur palestinien Hani Jawhariye. Hani était originaire de Jérusalem, mais avait été déplacé vers Amman, en Jordanie, d’où il est parti pour se joindre à l’équipe de l’Unité cinéma de l’OLP à Beyrouth à l’époque. Il est mort en filmant un combat durant la guerre civile au Liban. L’homme qui tient sa main est Mustafa Abu Ali, l’un des principaux cinéastes de l’Unité cinéma. Toujours vivante, Hind Jawhariye vit à Amman. » Flavia Mazzarino

*

Mike Hoolboom a commencé à faire des films en 1980. Mis en pratique, avec application quotidienne. Une remixologie continue. Depuis 2000, un flot constant de docus biographiques à partir de séquences trouvées. La question qui anime une communauté : comment puis-je être utile ? Des entrevues avec des artistes médiatiques au fil de trois décennies. Des monographies et des livres, écrits, édités, co-édités. Des écologies locales. Du bénévolat. Ouvrir la porte.

Traduction : Claire Valade

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |