|

C’est la récente découverte d’un corpus de photographies de plateau prises par le photographe John Max durant la production du mythique film québécois indépendant La femme image de Guy Borremans (1960) qui a inspiré le présent article à ses deux auteurs, Michel Hardy-Vallée, chercheur et historien de la photographie, spécialiste de John Max, et Sébastien Hudon, chercheur et historien de l’art et des médias québécois, spécialiste de l’œuvre de Guy Borremans qu’il a bien connu. Illustré par les photos inédites de Max, cet article situe la carrière et l’importance de l’œuvre de Max et de Borremans, retraçant pour la première fois la chronologie de la production de La femme image grâce aux photos de Max, et mettant en lumière le chassé-croisé intermédial de la photographie et du cinéma chez les deux artistes. La symétrie entre ceux-ci faisait écho à celle des deux auteurs, inspirant ce processus d’écriture à quatre mains. Les auteurs aimeraient aussi souligner le rôle des journaux numérisés par BAnQ, sans lesquels il aurait été cent fois plus long et fastidieux de valider des faits, et la générosité d’Yves Gélinas, qui a répondu à leurs questions. Panorama-cinéma est très heureuse d’accueillir dans sa section dédiée au cinéma québécois cet article fouillé et riche en découvertes sur un film un peu oublié de notre cinématographie nationale. — Claire Valade, Éditrice Cinéma québécois |

:: Guy Borremans // « La lanterne de l’hôtel communal de Schaerbeek »

Animé par une fixation

Ce cheminement avait débuté en Belgique au courant de l’automne 1950. L’Europe en reconstruction n’offrait que peu de perspectives à la jeune génération dont Borremans faisait partie. Cette année-là, à la veille de l’exil familial pour le Canada, l’adolescent de 15 ans s’inscrit à quelques cours de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. L’institution aux méthodes d’une autre époque ne satisfait pas l’impatience juvénile de son œil, et il se résout à voler son tout premier appareil photo. Avec un simple Kodak Brownie et de la pellicule périmée, il réalise ses premières photographies. L’une d’elles a survécu sous le titre « La lanterne de l’hôtel communal de Schaerbeek », le propriétaire du laboratoire de développement l’ayant imprimée pour sa vitrine. Après l’avoir récupérée, Borremans la publie dans un journal local. Cependant, c’est une image ratée, perdue, issue de cette même pellicule qui aurait été la toute première photo que Borremans eût désiré capter. Selon ses propres souvenirs [11], pris en secret et en plongée depuis un lieu en hauteur, cet instantané aurait dû consigner le moment fugace où une jeune femme, objet de son idylle silencieuse, faisait son entrée à l’Académie royale des Beaux-Arts. La pulsion scopique derrière cette femme image princeps — à jamais perdue — agira comme moteur créatif pour la suite des choses.

Nous émettons en effet l’hypothèse que Borremans, une fois arrivé au Canada, tentera de reproduire à plusieurs occasions les conditions de cet instantané idéalisé. Il rencontre l’actrice Luce Guilbeault au café-galerie L’Échourie et, rapidement, il cherche à la photographier [12]. Leur union se scelle au cours d’un après-midi d’été sur le Mont-Royal, puis s’incarne dans les médias par une longue « lettre à mon amoureux » [13] rédigée par Guilbeault en octobre 1954, accompagnée de sa photo. De manière oblique, Guilbeault évoque son idylle naissante avec un mystérieux inconnu, qui se révélera rapidement être Guy Borremans, « photo-cinéaste » [14] au moment du mariage des tourtereaux dix mois plus tard. C’est juste avant celui-ci que l’on situe le tournage du premier film de Borremans, La femme, l’oiseleur, la maison :

Avec elle, je fis mon tout premier film. Avec une caméra prêtée par [Claude] Jutra. Et quatre bobines de trente mètres. Quatre. En une seule journée et sans scénario. Luce avait le don de dessiner de magnifiques arabesques de ses bras blancs. Elle explorait, avec une justesse gestuelle envoûtante l’espace de cette maison abandonnée qui servait de canevas à ce film sans histoire. L’intrigue, c’était elle ! Avant les happenings, avant les performances, avant même La femme image. Perdu, ce film, hélas, dans une chambre de passage dans l’errance qui suivit notre séparation. [15]

Les témoignages donnés dans les journaux par Guilbeault et Borremans quant à la date exacte du tournage sont cependant contradictoires, et oscillent entre 1953 et 1955. Ce film dont Borremans regrettera la disparition toute sa vie aurait été perdu en même temps que les bobines des films Danse dans la neige (1948) et Été (1947) de Françoise Sullivan (qui ont été tournés par Jean-Paul Riopelle), alors qu’il s’était fait évincer de son appartement en 1956 ou 1957.

En mai 1956, deux événements majeurs viennent chambouler la vie des époux : la naissance de leur fils Ariel et la première exposition solo de Guy Borremans à Granby, organisée avec le concours du photographe Robert Millet, ami du couple. La dyade se sépare peu de temps après, marquant entre eux une longue période de silence rompu seulement autour de l’anniversaire de 17 ans de leur fils Ariel. Par la suite, c’est toujours par et à travers le média de la photographie que continuera leur relation [16].

:: Luce Guilbeault (© Robert Millet / Archives de la Ville de Montréal)

:: John Max et son Nikon (© Robert Millet)

Suivant le fil d’Ariane de cette femme image incarnée successivement sur une décennie entre l’Europe et le Canada, d’abord par une photographie volée, puis par Luce Guilbeault en photographie et au cinéma, ensuite par Marthe Mercure (suite à leur brève fréquentation en 1958) ainsi que Pascale Perrault et Laurence Vallier, c’est un effort désespéré du passage à l’âge adulte qui occupe un Borremans émotionnellement paralysé par le déracinement, les images perdues et l’errance. La femme image met en scène symboliquement une sensibilité qui peine à établir des rapports humains autrement que par l’intermédiaire du médium photographique. Mais c’est néanmoins par elle que Borremans s’affranchira de la demeure familiale [17], rencontrera ses amis Max et Fiorucci, et établira son rapport à long terme avec Guilbeault (dans toute sa complexité).

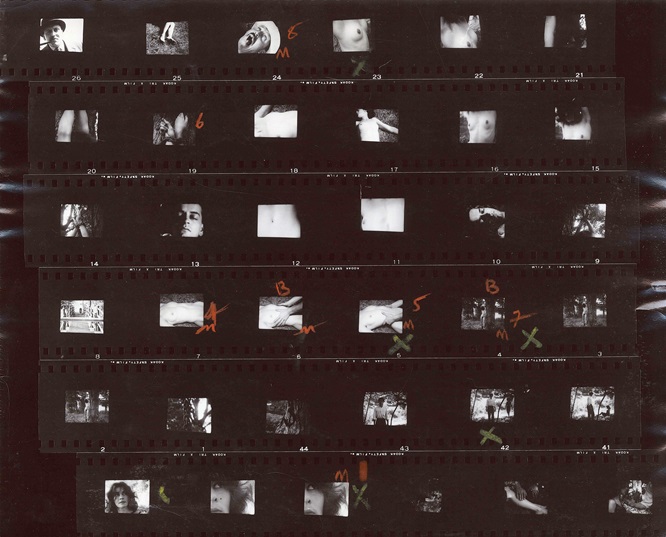

À ce titre, les archives de John Max sont également parlantes d’une vie intensément vécue par le biais d’un appareil. Borremans s’en souvient comme « ce type qui nous mitraillait littéralement avec son appareil. Tout le monde pensait qu’il était fou ou maniaque ! » [18] Les appareils 35 mm permettant de faire rapidement un grand nombre de poses à main levée, la photographie s’ouvrait à cette époque à la possibilité de montrer le flux de l’existence plutôt que de le fixer. Ce n’est non pas par le mouvement, mais par l’abondance de vues que la photographie 35 mm suggère ce flux existentiel, comme le montrent les planches-contacts de John Max, ou la collection d’épreuves que le personnage de Roger Blay épluche au début de La femme image. Les débouchés pour les photos de plateau de Max sont néanmoins demeurés limités, malgré quelques publications. C’est plutôt en tant que tableaux mystérieux qu’elles réapparaîtront dans sa première exposition et le portfolio qu’il montre au photographe américain Edward Steichen, alors conservateur de la photographie au Museum of Modern Art de New York, dans sa première exposition solo, ainsi que dans la banque d’image de l’ONF. La spécificité de leur origine est complètement évacuée par les besoins de la photo d’art de l’époque d’être sans titre, et des banques d’images d’être génériques [19]. Il palliera cet anonymat de l’image photographique en lui rajoutant des couches de sens : titres, séquençage ou juxtapositions dans ses œuvres subséquentes qui le rapprocheront toujours plus du cinéma, mais qu’il n’arrivera jamais à atteindre.

Si le personnage de Pascale Perrault au début de La femme image apparaît d’abord par le biais d’une épreuve photographique papier, c’est à travers une fenêtre que Roger Blay l’aperçoit ensuite, évoquant la lente plaque de verre des anciens négatifs, comme celles qu’utilisait le premier appareil que Borremans possédait à son arrivée au Canada. La photographie fonctionne ainsi dans La femme image et, dans la vie de son créateur, comme un premier pas vers l’autre. En plus de montrer le réel, elle a le pouvoir de le créer. Au lieu de simplement conserver l’image de l’aimée qu’il ne peut approcher par timidité, Borremans sculpte sa muse si bien qu’elle s’incarne successivement dans l’espace photographique, dans l’espace cinématographique, puis dans la chair, et la femme-image devient femme-image-en-mouvement : c’est une Galatée remédiée qui prend vie sous le ciseau du cinéaste se faisant Pygmalion le temps d’un film.

:: Planche-contact de John Max (© La Succession de John Max, courtoisie Stephen Bulger Gallery)

:: Roger Blay et Pascale Perreault (© La Succession de John Max, courtoisie Stephen Bulger Gallery)

Rebâtir la réception

Film-sculpture, La femme image est aussi film-monument. Il cristallise au cours de l’histoire de sa réception une succession de préoccupations propres au cinéma québécois en développement de l’époque. Dès sa sortie, c’est son existence même et l’indépendance de sa production qui retiennent l’attention des journalistes et des critiques [20]. La revue Objectif, éditée par Robert Daudelin et Michel Patenaude, choisira pour son numéro inaugural d’octobre 1960 une photographie de plateau prise par Max à Oka montrant Borremans qui cadre Blay et Vallier. Dans sa recension, le journaliste Jean-Claude Pilon applaudit l’authenticité du film sans pour autant en négliger les fautes de réalisation, mais il classe le talent de cadreur de Borremans avec celui de Michel Brault [21]. En 1961, Patrick Straram, programmateur de l’Élysée, montre déjà les signes d’une faille entre le travail de Borremans et les ambitions du cinéma québécois : La femme image est un film authentique, mais qui échoue à livrer un message politique [22].

Le film souffrira d’une distribution indépendante et parfois bâclée, mais il voyage néanmoins au Québec, entre à la Cinémathèque québécoise en 1966 et les actrices s’en réclament ouvertement en entrevue [23]. Daudelin en fera une brève mention dans sa rétrospective historique de 1967, comme l’un des premiers films d’auteur avec Les raquetteurs (1958) [24] de Gilles Groulx et Michel Brault. L’année 1960 s’impose alors comme une « année zéro » du cinéma québécois, celle du premier Festival International du Film de Montréal, de l’Élysée, de la revue Objectif, et de La femme image [25], année dont Borremans fait un bilan plutôt amer : le « père » du cinéma québécois préfère tourner à New York [26]. Son film est dorénavant compris comme un film underground, et les scandales récents de Valérie (1969) et L’initiation (1970) de Denis Héroux le réduisent à la nudité de Marthe Mercure, pourtant filmée bien avant celle de Danielle Ouimet [27].

Cette mise en perspective du film par l’évolution des mœurs en fait une œuvre socialement progressive, qui se mérite une projection de minuit à Radio-Canada et une autre sur le câble 9 dans le cadre d’un happening sur le cinéma québécois [28]. Faisant alors résolument partie du passé, La femme image est, à la fin des années 1970, une référence tant pour la nouvelle génération de photographes [29] que pour les cinéastes comme Gilles Carle qui persistent à faire des films québécois [30], et elle fait son entrée dans les cégeps [31]. Après 20 ans de désintérêt, émerge alors au début des années 2000 le discours du film expérimental qui a été banni, censuré, interdit [32] — malgré une bonne vingtaine de projections à travers le Québec recensées dans les journaux entre 1960 et 1985. La seule mésaventure rapportée par Borremans concerne une visite d’huissiers ayant tenté de saisir le film en 1960, mais pour des questions d’argent plutôt que de morale, malgré ce qu’en rapporte Guillaume Lafleur dans Pratiques minoritaires [33]. Ce dernier remarque cependant à juste titre l’étroit rapport entre les rôles de photographe et de cinéaste, que corrobore la documentation du tournage produite par Max, et qui suggère une histoire du cinéma québécois où l’improvisation et la débrouillardise furent parfois les seuls moteurs de l’art. Ce sera plutôt pour leurs expositions de photographies à ce moment que Max et Borremans auront à subir les affres de la censure [34]. Film interdit ? Plutôt mal-aimé, négligé et mal soutenu — il faudrait parler d’une censure par attrition.

*

La femme image est un film de l’appartenance à soi-même, plus qu’il n’est un film de l’appartenance au pays comme le furent les premiers succès du cinéma québécois. En ce sens, il est à la fois difficile à classer à l’intérieur du schème de progrès parfois sous-jacent à l’historiographie, mais il est ainsi périodiquement réappropriable par les générations qui lui succèdent. Il s’inscrit dans une longue modernité artistique qui a commencé au Québec bien avant la Seconde Guerre mondiale, et qui tente de trouver dans la figure humaine, incluant le nu, une alternative aux sujets imposés par le nationalisme réactionnaire, comme le fut le terroir [35]. La photographie en images fixes tout comme le cinéma trouvent dans La femme image des repères communs, témoignant du « double paradigme » à partir duquel ces pratiques se sont différenciées et professionnalisées [36], et qui se réactive à chaque fois qu’un amateur de l’image fixe est tenté par le cinétique, ou que l’intelligence artificielle ramène une fois de plus le mythe de Pygmalion.

:: Femme inconnue sur le tournage de la première version du film

(© La Succession de John Max / courtoisie Stephen Bulger Gallery)

[11] Entrevues de S. Hudon avec Guy Borremans, automne 2006.

[12] Il ne sera pas le seul : en novembre 1954, le photographe Robert Millet expose ses photos à L’Échourie, incluant un portrait de Guilbeault. On peut entr’apercevoir cette exposition à 12 minutes 23 secondes du film Artist in Montreal (1954) de Jean Palardy (1905-1991). Une série de photos de plateau prises par Millet montre plus clairement ce portrait. https://archivesdemontreal.ica-atom.org/foule-guido-molinari-et-fernand-leduc-cafe-lechouerie-tournage-du-film-de-lonf-10-novembre-1954

[13] Luce Guilbault, « Une lettre à mon amoureux », Radiomonde et Télémonde, 23 octobre 1954, 10.

[14] Ministère de la Santé, Province de Québec, 18 juillet 1955, enregistrement de mariage, Guy Borremans et Luce Guilbeault (6 août), LAFRANCE (BMS).

[15] Guy Borremans, « Luce Guilbeault : La femme, l’oiseleur la maison », s.d.

[16] Ariel Borremans et Guy Borremans, Ma mère dans l’œil de mon père : Luce Guilbeault photographiée par Guy Borremans, Outremont, Québec : Les éditions du passage, 2016.

[17] Il place la petite annonce suivante peu après son arrivée au Canada : « Jeune homme ayant expérience, reportage photographie, cherche position chez photographe ou agence renommée. », La Presse, 20 décembre 1951, 44.

[18] René Blouin, « Borremans : un soupir érotique », Médiart 14, 1973, 30.

[19] Une photo de Laurence Vallier étendue aux côtés de Roger Blay, vendue à l’ONF, est classée sous la rubrique « Les Loisirs » dans Office national du film du Canada, Répertoire des photos du Canada, vol. 3, Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1966, Y-37.

[20] Par exemple, Nicole Charest, « Combat pour un cinéma nouveau », Radiomonde, 11 juin 1960, 2 ; Michel Brûlé, « Du cinéma qui se cherche : “La femme image” de Guy Borremans », Le Devoir, 26 juillet 1960, 11 ; Ch. P.-M., « Malgré sa non-existence ou presque… Des jeunes croient en un cinéma canadien », Le Petit Journal, 14 août 1960, 92.

[21] Jean-Claude Pilon, « La femme image », Objectif, vol. 1, no. 1, 1960, 22.

[22] Patrick Straram, « Création privée et réalité quotidienne », L’Écran, 1961, 46.

[23] Nous avons recensé les projections suivantes : « À Saint-Sauveur : Journées culturelles », Le Devoir, 9 juillet 1960, 9 ; « À Québec aujourd’hui — Cinéma — Cotes morales et horaires », Le Soleil, 7 décembre 1963, 19 ; Réal Pelletier, « Une soirée de films et poèmes à Longueuil », 1964; « La vie féminine — Le mois de mars au musée des Beaux-Arts », La Presse, 11 mars 1965, 16 ; « Les activités de la Cinémathèque battent leur plein », Le Devoir, 5 novembre 1966, 13. Pour les entrevues avec les actrices, voir : « Laurence Vallier : Dubé lui a donné sa chance ! », Photo-Journal, 17-24 décembre 1960 ; « Marthe Mercure devient la Mirabelle des Croquignoles », L’Étoile du Nord, 12 juin 1963, 10 ; Pierre Bourgault, « Nos jeunes comédiennes sont-elles prêtes à prendre la relève ? », La Presse, 20 avril 1963, 4-8.

[24] Robert Daudelin, Vingt ans de cinéma au Canada français, Québec : ministère des Affaires culturelles, 1967, 19 et 58.

[25] « 1960, année zéro du cinéma canadien », Le Petit Journal, 25 juin 1967, 52.

[26] Jean-Claude Germain, « Guy Borremans, le père du jeune cinéma québécois : “Parlez-moi de New York, mais ne me parlez plus de travailler ici !” », ibid., 18 février 1968, 47 ; « Programme du cinéma Verdi underground québécois, “Femme-image”, “L’Homoman”, “Épisode”, “L’animal stratifié” », La Presse, 1968.

[27] « Il faut convenir que personne n’avait avant [Denis] Héroux — sauf peut-être Guy Borremans dans “La femme image” — mis autant d’acharnement à déshabiller la “petite Québécoise”. » : Luc Perreault, « Héroux et la peur de l’enfer » ibid., 17 octobre 1970, D9.

[28] « Télé-cinéma », Télé-Presse, 17-24 mars 1973, 16 ; Jean-Pierre Tadros, « Au canal 9 : Une nuit du cinéma québécois et une manifestation », Le Jour, 6 décembre 1974, 12.

[29] Maryse Pellerin, « Imageries : Chronique des ateliers d’animation photographique (LADAP) du Québec », ibid., 24 mai 1975, 15.

[30] À propos de L’ange et la femme (1977), son plus récent film à l’époque, Carle affirme, « Le seul film qui se rapproche de ce que j’ai voulu faire est La femme image de Guy Borremans. », Anne Constanty, « Gilles Carles [sic] : “J’ai rêvé” », ibid., 15 avril 1977, 40.

[31] Le film est inclus dans un cours aux adultes sur le cinéma au Cégep Édouard-Montpetit : Patrick Straram le Bison Ravi, « Enseigner la différence », ibid., 11 novembre 1977, 32.

[32] Nous soulignons : « La femme image de Guy Borremans qui, en 1959, fut le premier à montrer une femme nue au Québec (inutile de dire que le film fut censuré) » Paul Cauchon, « Des kilomètres de route et de films », Le Devoir, 7 septembre 2008, E2 ; « Seront présentés : La femme image (1960) de Guy Borremans, longtemps interdit, poétique manifeste de cinéma », « Cinéastes rebelles de la Grande Noirceur », ibid., 13 avril 2011, B9 ; « L’auteur rend ici un vibrant hommage à ces créateurs éphémères, touche-à-tout au talent dénigré et parfois même interdit (cf. La femme image du photographe Guy Borremans) », Charles-Henri Ramond, recension de Pratiques minoritaires : Fragments d’une histoire méconnue du cinéma québécois (1937-1973) de Guillaume Lafleur, Séquences, no. 300, 2016, 53.

[33] Guillaume Lafleur, Pratiques minoritaires : Fragments d’une histoire méconnue du cinéma québécois (1937-1973), Éditions Varia, Art, 2015, 130.

[34] Sur l’histoire des huissiers, voir Germain, « Guy Borremans, le père du jeune cinéma québécois : “Parlez-moi de New York, mais ne me parlez plus de travailler ici ! ” » ; S. Hudon, Une saison chez Guy Borremans, 81.

[35] « C’est surtout l’intérêt pour la figure humaine qui constitue, sur la scène québécoise, le plus important indice de déplacement de [la] problématique [du sujet peint] », Esther Trépanier, Peinture et modernité au Québec, 1919-1939, Québec : Nota bene, 1998.

[36] Maria Tortajada, « Photographie/cinéma : paradigmes complémentaires du début du XXe siècle », in Fixe/animé : croisements de la photographie et du cinéma au XXe siècle, ed. Laurent Guido et Olivier Lugon, Lausanne, Suisse : L’Âge d’homme, 2010.

*

Michel Hardy-Vallée est historien de la photographie, critique et commissaire indépendant. Chercheur invité à l’Institut de recherche en art canadien Gail et Stephen A. Jarislowsky de l’Université Concordia, il s’intéresse au livre photographique, à la séquence, à la narration graphique et aux archives.

Sébastien Hudon est chercheur en histoire de l’art et des médias québécois et commissaire indépendant. Il a été commissaire de plusieurs expositions dont Photographes rebelles à l’époque de la Grande Noirceur (1937-1961) (2011), Quelques moments d’utopie, NYX/1993*2013 (2013), Jean Soucy, Peintre Clandestin (2015-2017) et « Laisse la fenêtre ouverte, incursions dans l’imaginaire d’Omer Parent » (2022). Il occupe présentement un poste de conservateur aux expositions au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA).

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |