L’impact de

Tim Burton sur l’imaginaire et la culture populaire américaine est difficile à mesurer tellement il est, à toutes fins pratiques, énorme. Synonyme d’une certaine esthétique fantastico-gothique, de trames narratives tenant la plupart du temps du conte de fée et de personnages introvertis mémorables dont la profonde exclusion sociale a toujours reflété celle de leur créateur, la démarche visuelle et idéologique unique à Burton est l’une des plus cohérentes et reconnaissables du cinéma grand public des dernières années.

Mouton noir du cinéma américain depuis longtemps, assimilé et exploité pour sa différence (qui est maintenant devenue la norme marchande de « l’étrange », à observer la marque de commerce du réalisateur se proliférer dans la culture populaire), Burton, c’est un peu la théorie des auteurs pour les nuls – et la récente succession de films passables, voire médiocres (malheureusement, je pense ici à presque tout depuis le très beau Big Fish de 2003), n’ont pas aidé à la réhabilitation du mémorable esthète. Il marqua, après tout, la fin des années 80 (en révolutionnant le représentation du super-héros à l’écran avec Batman de 1989, mais surtout avec Batman Returns de 1992) et la décennie des années 90. Beetlejuice (1989), Edward Scissorhands (1990), le magistral Ed Wood (1994), le délirant Mars Attack! (1996) sont autant de petits classiques rendant la récente feuille de route de l’auteur d’autant plus accablante à dépouiller. Tim Burton a le mérite d'avoir créé un cinéma attachant, voire même formateur pour certains, et l’avantage d’une moyenne au bâton lui excusant les faux pas... Ce qui ne veux cependant pas dire que le public restera clément et apologiste indéfiniment.

Heureusement, ce dernier film d’animation renvoie directement à la genèse du réalisateur, et ce deux fois plutôt qu’une. Son film le plus personnel depuis

Ed Wood et le plus touchant depuis

Big Fish,

Frankenweenie est d’une part l’expansion méticuleuse d’un excellent court-métrage de 1984 (mettant en vedette Shelley Duvall et une jeune Sofia Coppola!) et d’autre part, un véritable musée d’influences et de références culminant en un incroyable conte d’horreur pour enfants, mais surtout pour adultes versés dans le domaine de l’épouvante classique de l'âge d'or d'Hollywood. Passé la prémisse simpliste (et prévisible pour quiconque étant familier avec le court-métrage original et la littérature sur laquelle le tout est basé), Burton et son scénariste – et fréquent collaborateur – John August transcendent l’hommage apparent au

Frankenstein de Shelley (mais surtout à celui de James Whale) et laissent leur récit prendre des proportions inattendues, allant jusqu’à extrapoler les propriétés du tonnerre réanimateur pour nous offrir une ribambelle complète de créatures; tel un

Monster Squad nouveau genre où les plus belles créations du studio Universal sont évoquées dans toute leur splendeur, remplissant l’histoire, l’étoffant jusqu’à en guider la progression narrative. Cette approche référentielle, d’emblée problématique (pensons, bien sûr, à

Tarantino) est ici nullement forcée, mais plutôt cumulative et d’une efficacité surprenante : clins d’œil variés à l’œuvre de Burton comme à l’œuvre ayant formée Burton rejoignent toujours le récit de manière intelligente et suffisamment subtile; le « New Holland » de ce film serait l’Hollywood rêvé d’Ed Wood tout en étant la banlieue pastel et cauchemardesque de l’Edward aux mains d’argents. L’exercice de la référence devient donc élémentaire et, de ce fait, précisément ludique.

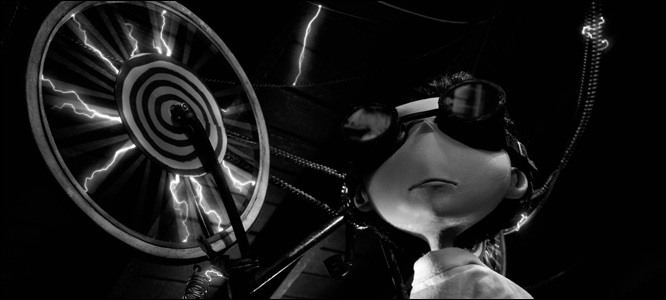

Hilarant et brillamment interprété par une panoplie d’acteurs de grand talent (dont Winona Ryder et Martin Landau, retrouvant ici le réalisateur),

Frankenweenie est pétillant comme tout bon film d’animation devrait l’être. Visuellement, l’animation légèrement guindée est simplement superbe, capturée, image par image, dans un noir et blanc élégant et nostalgique, mais encore une fois parfaitement à propos. Inspiré directement du style d’imagerie que Burton cultive depuis toujours à travers de ses story-boards et ses poèmes (la « Staring Girl » du recueil

The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories (1997) reflétée ici presque exactement par la « Weird Girl » amoureuse de Victor),

Frankenweenie affirme l'auteur en tant qu’artiste en pleine maîtrise de ses moyens – un retour en force et une célébration de tout ce que son œuvre contient de mémorable, et ce, dans un emballage tout neuf pour une nouvelle génération de futurs cinéphiles. L’exercice de l’hommage n’est plus alambiqué comme dans

Dark Shadows ou vide comme dans

Alice in Wonderland : il est ici concentré dans l’essence même d’un grand créateur dont la vision refuse obstinément de sombrer dans l’oubli.

Avec Frankenweenie, Burton signe donc un film rédempteur, mais finalise également un acte de vengeance personnelle des plus délicieux : près de 28 ans après avoir été mis à pied par Disney sous prétexte d’avoir utilisé leurs ressources pour réaliser un film « trop effrayant pour les enfants » (le Frankenweenie de 1984 devait initialement accompagner une nouvelle sortie en salle de Pinocchio, mais fut mis à l’écart par le studio), l’auteur signe ici un film des plus franc – et pour ce même studio, rien de moins. Certains diront que la sortie VHS du court-métrage original en 1994 fut suffisamment vindicative, mais la tonitruante réussite artistique que représente ce Frankenweenie revu et amélioré en 2012 ne fait que renforcer l’acte de rédemption tant espéré : enfin un film détenant assez de mordant et de cœur pour rivaliser avec l’œuvre du jeune Burton d’il y a 30 ans. Partout, ses admirateurs laisseront échapper un soupir de soulagement, prouvant que se pencher sur son passé n’est pas forcément une mauvaise chose.